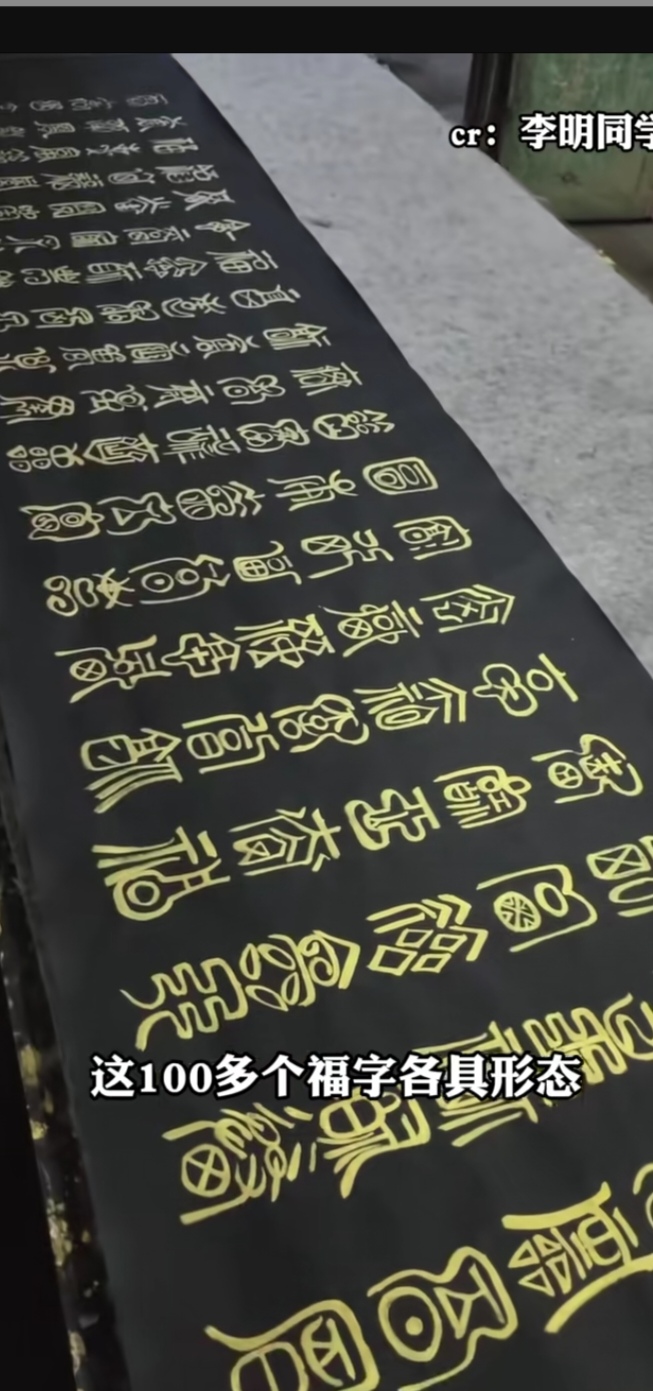

于笔墨间见气象——对小李明同学书法的赏析与思考

初见小李明同学的书法,便觉一股清刚雅正之气扑面而来,仿佛在喧嚣的现代生活中,突然推开了一扇通往古雅园林的轩窗,满目皆是疏朗的风致。他的字,不是呆板的笔墨操练,而是有心性与情感在纸端流淌,是静默中蕴含的惊雷,是规矩里舞动的灵魂。这不禁让我们超越单纯的“写得好坏”的评判,去探寻其笔墨背后更为深广的艺术世界。

一、 形神兼备:技法锤炼下的从容姿态

从技法层面审视,小李明的书法已展现出超越年龄的成熟与克制。

· 用笔的“骨”与“肉”:他的点画,绝非平铺直叙。起笔往往藏锋含蓄,行笔中锋为主,力道匀称,如“屋漏痕”般沉着自然;收笔处或稳健回锋,或顺势出锋,干净利落。这使得他的线条充满了张力——既有筋骨之“力”,又不失血肉之“润”。观其长横,如千里阵云,开阔而富有弹性;察其捺脚,似刀劈斧凿,果断而充满节奏。这种对笔锋精准的控制力,是数年如一日潜心磨砺的结果。

· 结字的“奇”与“正”:在字的间架结构上,他深谙“疏可走马,密不透风”的布白之道。字体重心稳健,主笔突出,显得堂堂正正。但细观之下,又能发现他在平稳中求变化的巧思——某个部首的微妙欹侧,笔画间的巧妙避让,都让静态的方块字焕发出动态的平衡之美。这“似奇反正”的结体,反映了他对传统法度(如欧阳询的险峻、颜真卿的宽博)的理解与消化,而非机械模仿。

二、 意趣盎然:个性与情感的悄然流露

书法若仅有技法,不过是“匠人”;唯有注入书者的性情,方能称为“艺术”。小李明的字,可贵之处便在于此。

他的作品透露出一种静气。这在浮躁的时代里尤为难得。无论是楷书的端庄,还是行书的流便,我们都能感受到一种从容不迫的书写状态。这背后,是专注、是耐心,更是一种与自我内心对话的能力。这份“静”,使得他的作品有了可供品味的“余韵”。

同时,我们也能从中窥见一丝少年英气。在一些转折和出锋处,那股藏不住的锐利与果敢,是青春特有的锋芒。这种“静”与“锐”的微妙结合,构成了他目前书法风格中最迷人的矛盾与统一,仿佛一位沉稳的少年,内心却燃烧着对世界的好奇与渴望。

三、 境界可期:通往更高艺术殿堂的路径

当然,艺术的追求永无止境。对小李明同学而言,其书法正站在一个从“精熟”迈向“通会”的关键节点。

· 从“法度”到“我法”:他目前对传统法帖的临习已初见成效。未来的道路,应是在深入传统的基础上,更勇敢地探寻自我。这需要他更多地阅读、游历、思考,丰富自己的精神世界,让个人的学识、品格与情感,自然而然地化入笔墨之中,最终形成独特的个人风貌。正如苏东坡所言:“我书意造本无法,点画信手烦推求。”这“无法”,是超越了技法藩篱后的“至法”。

· 从“写字”到“写心”:书法最终是心迹的流露。建议他可以尝试在不同心境下书写不同内容的作品,体会“哀乐有异,书法亦殊”的妙处。让书法真正成为他表达自我、安顿心灵的媒介。

结语

总而言之,小李明同学的书法,已不仅是一门技艺的展示,更是一份精神的宣言。他的笔下,有对千年传统的敬畏,也有属于这个时代的少年风华。我们欣赏的,不只是那纸上布局精妙的黑白世界,更是那背后一个沉静而专注的灵魂。

假以时日,随着人生阅历的加深与文化修养的沉淀,当他将更丰厚的内在世界倾注于笔端时,其书法必将突破形质的束缚,抵达“书为心画”的化境。我们期待,也深信,他能在这条墨香之路上,走出属于自己的、更加璀璨的风景。