赶了一趟早班机,紧接着又是两场连轴转的会议,整个人疲惫不堪。想着尽快处理完手头的急事,然后好好睡一觉,于是选了这家标价1088的星级酒店——想着:贵一点,总该更舒心吧?

直到推开房门的那一刻,彻底打碎了我的滤镜:一股混合着消毒水和陈旧地毯的气味隐隐传来,暖黄色的灯光营造出的不是温馨氛围,反让房间显得更加沉闷。

▲ 图源:小红书(仅作示例)

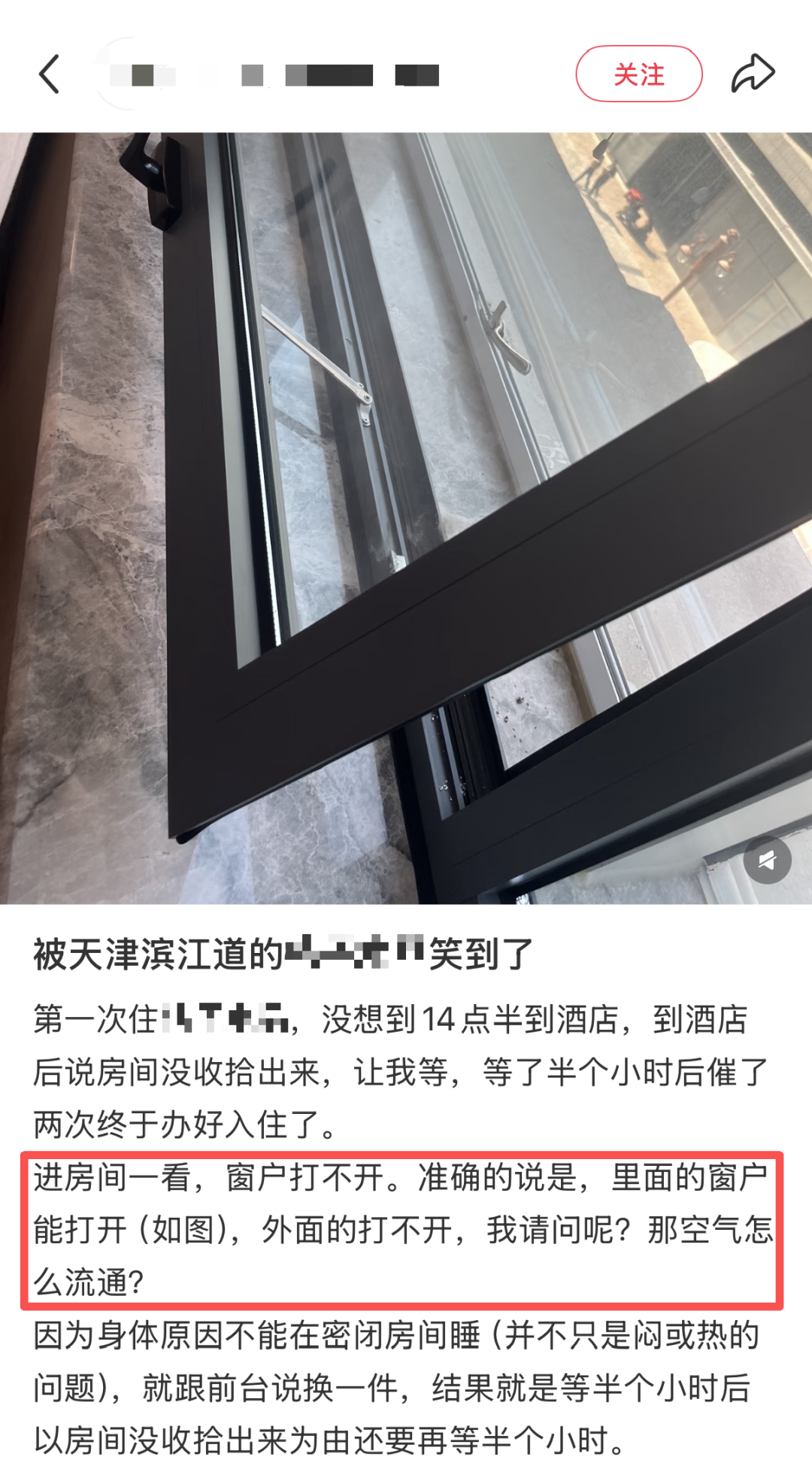

下意识想开窗呼吸点新鲜空气来缓解房间里的闷热。可任凭怎么推、拉、旋转,窗都纹丝不动。致电前台,得到的回应是:“安全起见,不建议开启,可以打开房间空调试试。”

▲ 图源:携程点评

走向控制面板,哔——浓重的空调味道袭来,温度调节键毫无反应,上下调试,面板都始终保留在28℃的设定,风量只在“静音”和轰鸣之间切换,试着更换了一下模式后,出风口直接停止出风了,房间变成了一个密不透风的盒子。

▲ 图源:小红书

然而,联系前台,给到的说法却是:“系统设定恒定温度,现在是供暖季,房间不支持自主调节。”

后来跟业内朋友聊了才知道:很多酒店就算安装了新风设备,但为了“节能降本”,主机常常处于关闭状态。所谓的“恒温恒湿”,大多也只是个幌子。

我的心情难以言喻:一千多一晚的星级酒店,如果连新鲜空气和适宜温度都无法保障?那我到底是在为什么买单?是为那盏看起来有点“设计感”的吊灯?还是为那个“星级酒店”的名头?

▲ 图源:小红书

我们付出高价,本应买到的是“解决问题的服务”,而不是“看似合理的解释”。当“不能通风”被包装成“安全设计”,当“无法调温”被说成“智能恒温”,当“敷衍了事”成了业态——酒店消费的核心价值到底在哪里?

这不仅仅是我一个人的遭遇。在社交媒体上,越来越多的人开始吐槽:高价酒店成了“滤镜下的奢侈品”,照片里是风景,现实中却是“封”景。硬件设施跟不上宣传,服务意识落后于价格标签,所谓的“星级体验”便成了一句空谈。

▲ 图源:小红书

走出酒店大门,深吸一口早晨免费的清新空气,竟觉得格外珍贵。那一刻我意识到:再华丽的设计,也弥补不了落后的服务;再高的星级,也填补不了被将就的失望。

我们愿意为体验付费,但不该为“伪体验”买单。酒店业的“星级”,不该只是挂在墙上的牌匾,而应是住进心里的温度——哪怕,只是从一口新鲜空气开始。