据普林斯顿大学消息,该校工程团队在《自然》杂志发表最新研究,宣布成功制造出一种寿命超过1 毫秒的超导量子比特,其相干时间达到当前行业最佳水平的三倍。这是十年来量子硬件相干时间领域最大幅度的单次提升,也是迈向实用量子计算的重要里程碑。

作为国家量子研究中心的共同负责人、论文共同首席研究员安德鲁·霍克(Andrew Houck)表示,量子比特寿命不足一直是阻碍量子计算走向实用的核心瓶颈。“你能构建一个量子比特,但信息保存不了多久。解决这一点,就是下一个重大飞跃。”他说。

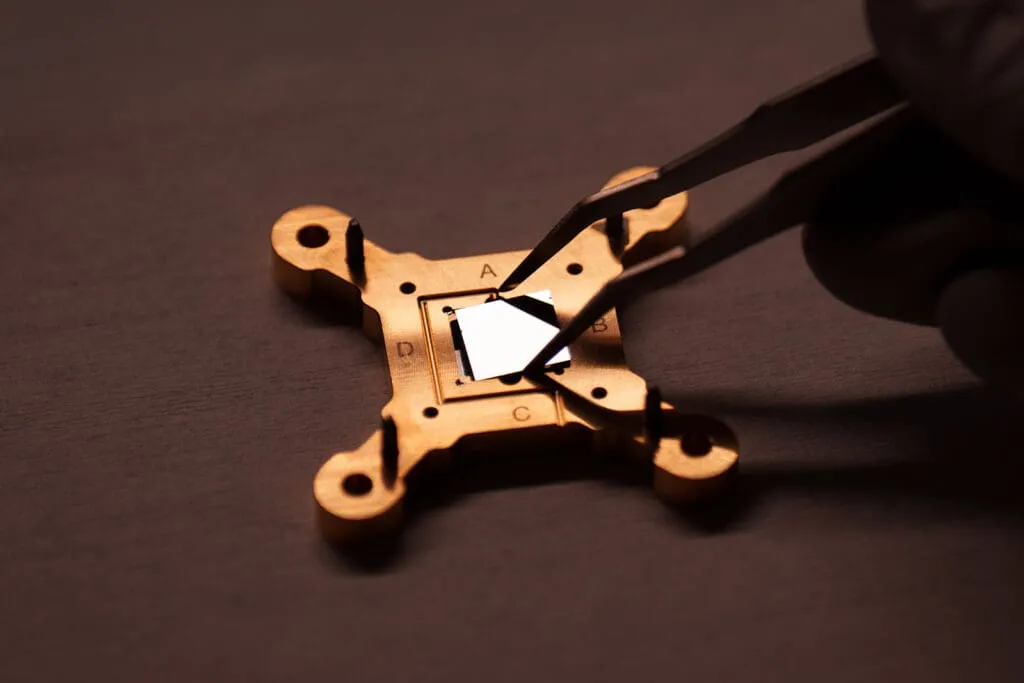

此次成果源于普林斯顿工程团队对超导量子比特架构的重新设计。研究人员以钽作为核心金属材料,并首次在超导量子电路中采用高质量硅衬底,替代行业普遍使用的蓝宝石。钽能显著减少能量损耗,而硅则具备更高纯度并便于工业规模化制造。团队最终在新的钽硅结构中实现毫秒级相干时间,并基于该器件构建了完整功能的量子芯片用于验证。

公布的数据显示,新型量子比特相干时间比实验室记录延长三倍,较大规模处理器的行业典型值提升近 15 倍。研究团队估算,若将该组件替换到谷歌最新一代量子处理器 “Willow” 中,性能可提升约 1000 倍;且随着量子比特数量增加,性能改善将呈指数级增长。

普林斯顿大学量子计划联合主任、论文共同作者娜塔莉·德·莱昂(Nathalie de Leon)表示,这项设计不仅性能领先,而且首次展示了在硅上实现超导量子比特长相干时间的可行性。“关键的基础特性已经证明,这让任何致力于可扩展处理器的人都能轻松使用这些技术。”

长相干时间对于推进量子计算应用至关重要。当前量子计算机仍处于早期阶段,其基本单元量子比特会在计算完成前失效,因此需要大量纠错和冗余结构。相干时间的提升将直接减少误差累积,为可扩展量子架构铺平道路。

谷歌量子人工智能科学负责人、加州大学圣巴巴拉分校教授、2025 年诺贝尔物理学奖得主米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)指出,延长量子比特寿命长期以来被视为“最棘手的问题”之一。他表示,普林斯顿的成果证明了钽材料体系的潜力,突破了多年来材料质量的瓶颈。

研究团队表示,该成果得益于跨领域合作—— 包括电气工程、量子计量学与材料化学。普林斯顿化学家罗伯特·卡瓦(Robert Cava)曾在早期讨论中提出钽具有独特稳定性,可承受量子芯片制造中最严苛的清洗步骤,而后续研究证实钽衬底确实可显著降低能量损耗来源。研究人员随后确定,在钽结构中剩余的主要损耗来自蓝宝石,于是将衬底转换为硅,最终形成目前的钽硅架构。

论文作者指出,若将该技术应用到假设的1000 量子比特系统,整体性能可提升近 10 亿倍,为未来可用的量子计算机奠定物理基础。

此次研究由美国能源部国家量子信息科学研究中心和量子优势协同设计中心(C2QA)主导,普林斯顿团队多年负责其中关键方向,部分资金来自谷歌量子人工智能。论文题为《二维超导量子比特的毫秒级寿命与相干时间》(Millisecond Lifetimes and Coherence Times in 2D Superconducting Qubits),作者包括 de Leon、Houck、Cava 等多位研究人员。