"传朕旨意:关闭宫门,即刻收捕窦宪党羽!"

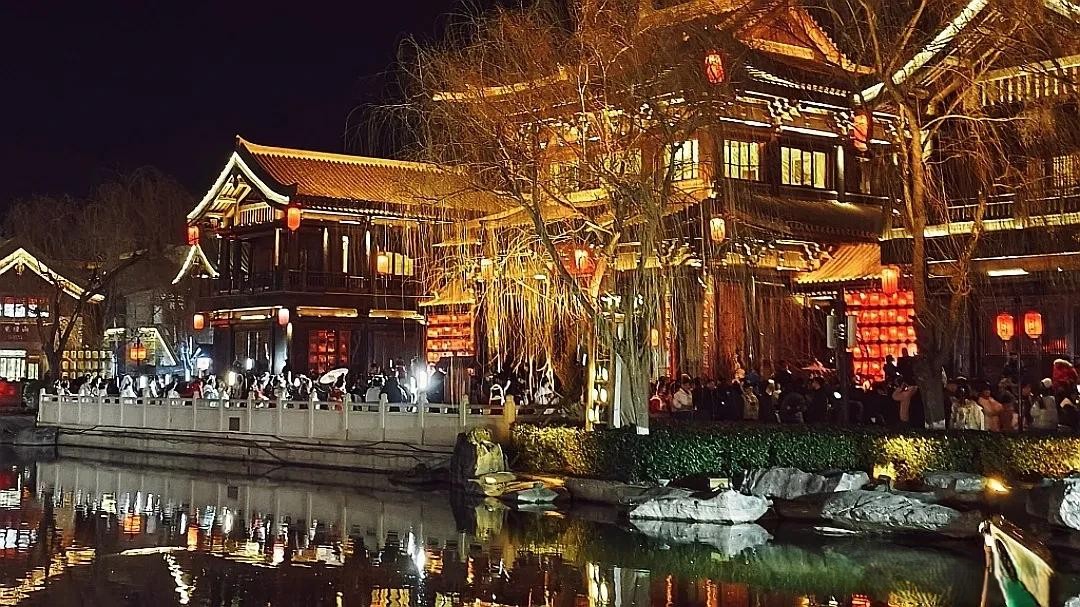

永元四年(92年)六月的洛阳夜空,14岁的汉和帝刘肇攥着竹简诏书,指节因用力而泛白。

殿外雨声淅沥,宦官郑众率领的羽林军正冒雨包围大将军府,而府内灯火通明——权倾朝野的窦宪还在铺开匈奴地图,用象牙签标注着下一场北伐的路线。

这场由少年天子主导的深夜政变,被《后汉书》大书特书为"和帝贤明",却少有人知:

他亲手放出的宦官干政幽灵,百年后竟成了绞死东汉的索命绳。

当少年皇帝只剩宦官可信

"陛下,窦宪已将北军五校牢牢攥在手心!"

尚书仆射郅寿的密奏让南宫崇德殿的空气瞬间凝固。

此时的窦宪,作为章帝皇后的亲哥哥,早已不是那个因杀人避祸而请求北伐匈奴的落魄外戚了。

他官拜大将军,封武阳侯,从三公九卿到州郡刺史,半数官员都是窦家门生。

最狠的是,刚在燕然山刻石记功(北击匈奴至今蒙古国境内)的窦宪,正以"威权震朝廷"的姿态,将年轻的和帝彻底架空。

14岁的和帝被软禁在宫中,连召见大臣都要经过窦宪批准。

有次他想召见司空任隗,窦宪的家奴竟挡在宫门前破口大骂,而满朝文武无一人敢出声。

这种局面下,和帝能信任的只剩身边端茶倒水的宦官郑众——一个因身材魁梧、识字能算而被提拔的内侍。

(史料钩沉:少年天子的权谋教科书)

《后汉书·和帝纪》里藏着这场政变的详细剧本:

- 第一步:诱敌深入

和帝以"赏赐燕然之功"为名,派使者快马加鞭召窦宪回京。

当时窦宪正准备趁胜追击北匈奴,接到诏书还以为是皇帝要给他加官进爵,美滋滋地带着亲信班师回朝。

- 第二步:关门打狗

窦宪一入宫门,和帝立刻下令关闭南北宫城门,派郑众持节(皇帝信物)率羽林军控制兵权,同时宣读早已拟好的罪状:"窦宪潜图弑逆,谋危社稷!"

- 第三步:精准斩首

最绝的是和帝的处理方式:他没直接杀窦宪,而是先罢免其大将军爵位,封为冠军侯(讽刺其燕然之功),再"赐死"家中。

这种"念及亲情"的操作,既杀了权臣,又没激起窦氏旧部兵变,连《资治通鉴》都忍不住赞一句"其谋若此,非幼主所及也"。

窦宪府第被查抄时,光黄金就搜出20万斤,相当于东汉王朝半年的田赋收入。

而和帝亲政后的第一件事,就是封郑众为鄛乡侯——这是东汉历史上宦官封侯的开端,距他掌权不过三个月。

悬念陡生:当宦官戴上侯印

"中常侍郑众,可参决政事。"

和帝这句轻飘飘的圣旨,在《后汉书·宦者列传》里成了最危险的伏笔。

为了制衡外戚,他把原本只负责洒扫的宦官们推到了政治前台。

郑众们白天替皇帝批奏折,晚上在尚书台(中央办公厅)发号施令,渐渐形成了"虽置三公,事归台阁,台阁始重,而宦官干政"的局面。

要知道,汉代宦官制度规定"宦官不得干政,更不得封侯",而和帝开的先例,让这些规矩成了废纸。

链式反应:百年后的恶果

和帝可能想不到,他埋下的种子会疯长成怎样的毒树:

- 邓太后临朝时,宦官江京假传圣旨,逼死外戚邓骘,开创了宦官杀外戚的先河;

- 桓帝时期,宦官单超等"五侯"诛杀外戚梁冀,单超的家奴都能佩戴金印,出门坐豪车;

- 灵帝末年,宦官张让等"十常侍"公开卖官,司徒(相当于宰相)职位标价一千万钱,甚至放出"陛下乃我君,我乃陛下公"的狂言。

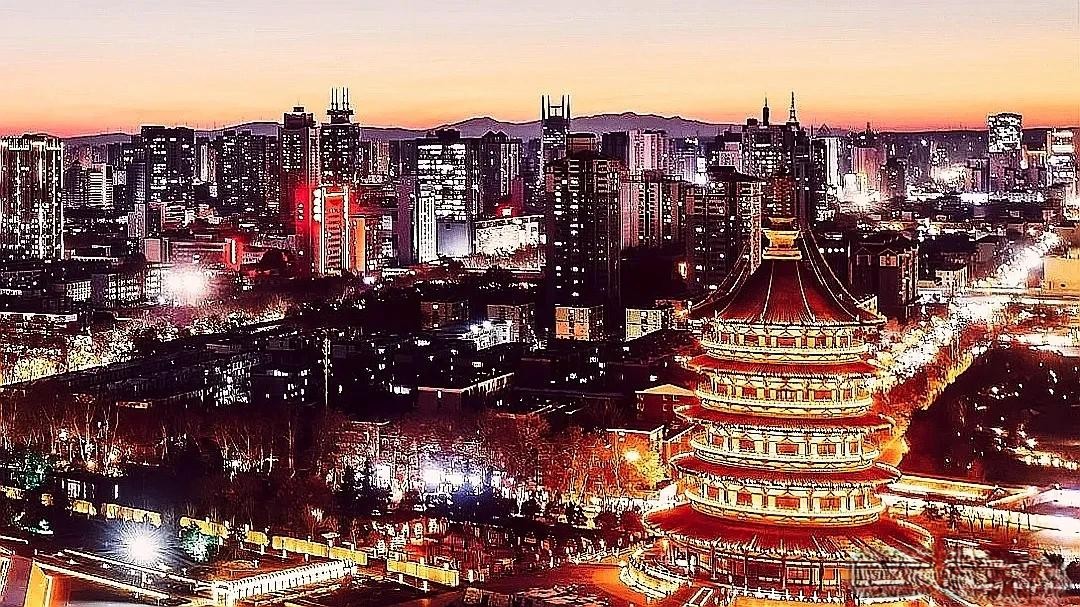

和帝亲政时,东汉垦田数增至732万顷,人口达5300万,史称"永元之隆";而到了灵帝时期,宦官干政引发黄巾起义,起义军首领张角喊出"苍天已死,黄天当立"时,距和帝去世仅79年。

认知颠覆:贤明背后的制度死结

"天下皆言宦官浊乱朝纲,然和帝之初,非宦官无以制外戚。"

清代学者王夫之在《读通鉴论》里道破了历史的吊诡。

14岁的和帝面临的是道无解的选择题:

外戚窦宪已经把皇帝宝座当成了自家板凳,不扳倒他,东汉可能提前百年灭亡;

但扳倒外戚需要力量,而朝臣全是窦党,唯一能用的只有身边的宦官。

制度分析: 东汉的"幼主继位+太后临朝+外戚专权"是套死循环:

章帝去世时和帝才10岁,窦太后临朝,窦宪掌权;

和帝去世时殇帝才1岁,邓太后临朝,邓骘掌权;

殇帝去世时安帝13岁,阎太后临朝,阎显掌权...

在这种模式下,和帝选择"以宦制戚",本质是用一种恶来对抗另一种恶。

历史回响:燕然石刻与黄巾起义的宿命关联

更讽刺的是燕然山的石刻——窦宪当年刻下"铄王师兮征荒裔,剿凶虐兮截海外"的功绩,和帝以此为借口将他捧上神坛,又以此为罪名将他打入地狱。

而百年后,当张角的黄巾军席卷北方时,那些冲锋陷阵的农民军里,说不定就有当年被窦宪北伐拖累的边地百姓后代。

14岁的指尖按下玉玺时,少年天子不会想到:那道朱砂印既能诛杀权臣,也能在百年后变成勒死王朝的绞索。

当宦官们戴着侯印在朝堂上趾高气扬时,燕然山的石刻还在风中冷笑——它见证了最辉煌的武功,也预见了最荒诞的灭亡。

结语:如果你是和帝,会用宦官扳倒外戚吗?

从燕然勒功到十常侍乱政,东汉的兴衰在和帝时期拐了个致命的弯。

《后汉书》把和帝列入"明主"行列,却悄悄略过了他开启的潘多拉魔盒。

而所谓贤明与昏聩,有时不过是同一枚硬币的两面。

① 河南的小伙伴来聊聊:洛阳古墓里出土的宦官陪葬品,你见过哪些离谱的?

② 投票选择:和帝诛窦宪是明智之举,还是饮鸩止渴?

✅ 两害相权取其轻 ❌ 短期爽利,遗祸百年

《后汉书·和帝纪》《后汉书·宦者列传》《资治通鉴·汉纪》《读通鉴论》《洛阳东汉皇陵考古报告》

#东汉历史##洛阳##汉和帝##窦宪##少年天子##历史权谋##宦官#