在中原腹地的济源市,有一处被时光浸润的古老建筑群——济渎庙。这座始建于隋开皇二年(582年)的庙宇,历经一千四百余年风雨,依然以庄重的姿态矗立在济渎大街,默默守护着关于“四渎”之一济水的记忆。它不仅是中国古代水神祭祀体系的重要实物例证,更以独特的建筑布局和历史积淀,成为解开古代礼制与建筑艺术密码的珍贵钥匙。

一、肇始:隋代礼制下的国家工程

公元582年,隋文帝杨坚在完成南北统一后,着手构建新王朝的祭祀体系。在古代“五岳四渎”的信仰格局中,济水虽因黄河改道而逐渐湮没,但因其“独流入海”的特性,仍被视为象征德行的圣水。为彰显皇权天授,朝廷于济水源头修建济渎庙,开启了历代帝王祭祀济水神的先河。隋代的济渎庙规模已具雏形,其坐北朝南的方位选择,暗合儒家“面南而治”的礼制思想,而“甲”字形或“龟”形的总体布局,既蕴含“金龟探海”的吉祥寓意,也体现了古人对水生万物的朴素认知。

二、布局:三轴线交织的礼制空间

济渎庙的建筑布局堪称中国古代祠庙建筑的典范。三条纵轴线将整座建筑群划分为既独立又关联的空间单元:

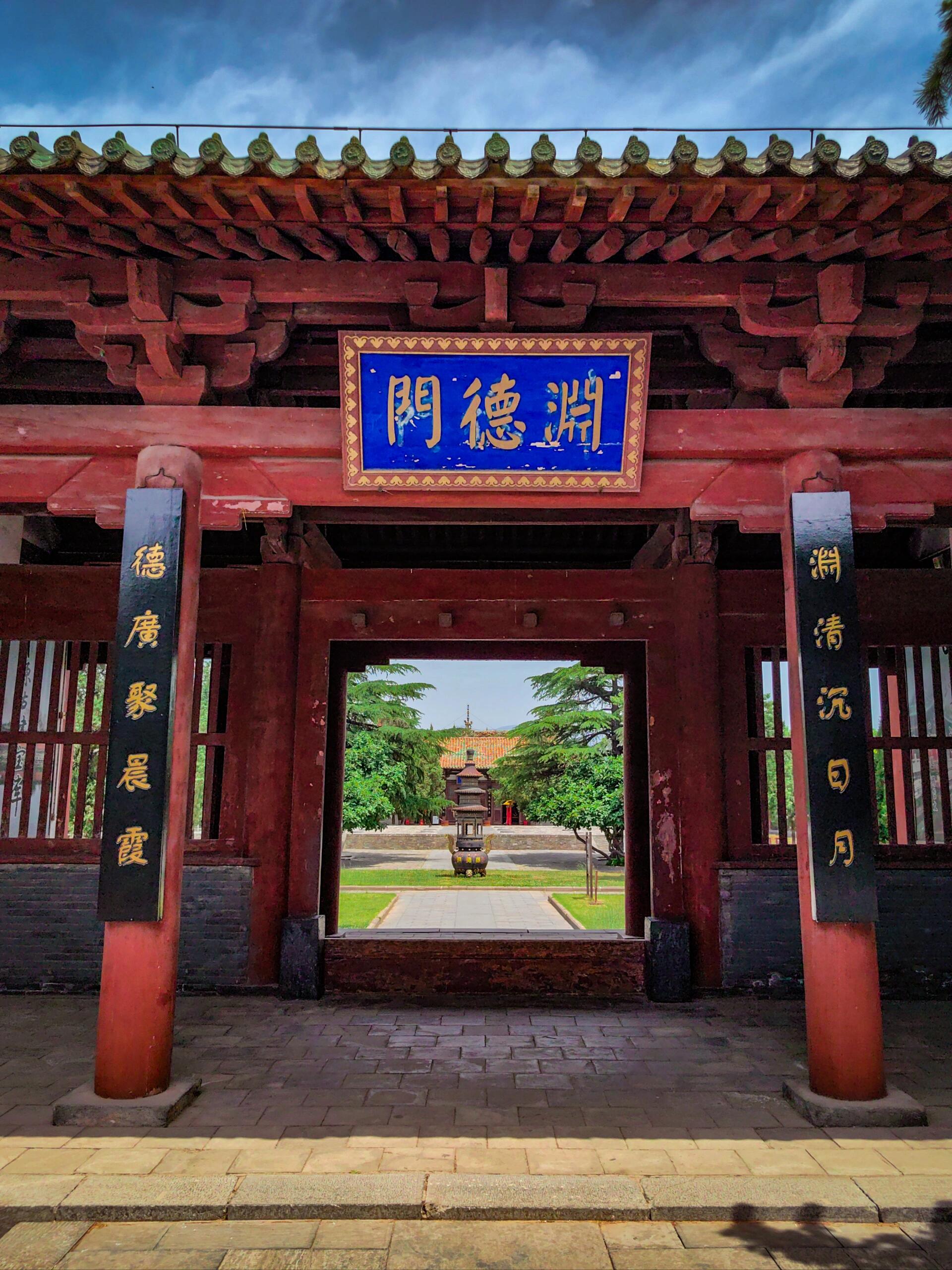

• 中轴主线:从前至后依次为清源门、清源宫、渊德殿等核心建筑。清源门作为庙门,现存为明代建筑,砖石拱券结构上的雕刻虽历经磨损,仍可辨卷草纹与瑞兽图案,展现明代石刻艺术风格。清源宫内保存的《济渎庙碑》,记载了唐至清各代修缮记录,其中唐代李阳冰篆书碑刻尤为珍贵,其线条凝练如铁,是研究唐代书法的重要实物。

• 后轴北海祠:自宋代起,因“济水通北海”的传说,朝廷将北海神纳入祭祀体系,形成“前济渎后北海”的格局。北海祠正殿面阔五间,进深三间,采用单檐歇山顶,殿内梁架为典型的元代“减柱造”做法,十二根金柱减去四根,扩大了祭祀空间,体现元代建筑对实用功能的重视。

• 东西轴线:东侧御香院为明清帝王遣官致祭时的休憩之所,现存清代硬山顶配房,青砖灰瓦间可见菱形窗格,工艺精细;西侧天庆宫原为道教宫观,与济渎庙同期建造,现存明代三官殿,殿内彩画以道教神仙故事为题材,用色沉稳,笔触流畅,是中原地区明代道教绘画的代表作。

三、建筑:各代遗构的时空叠合

济渎庙现存72间古建筑,跨越宋、元、明、清四朝,犹如一部建筑史教科书:

• 宋代遗风:寝宫为庙内现存最早建筑,建于北宋开宝六年(973年)。其平面呈方形,单檐歇山顶,檐下施五铺作斗拱,双抄单下昂,拱瓣卷杀圆润,保留了宋代《营造法式》中“铺作”制度的典型特征。殿内四根金柱微微向内倾斜,形成“侧脚”,增强建筑稳定性,这种做法在现存宋代建筑中较为罕见。

• 元代创新:龙亭是元代增建的祭祀建筑,平面呈八角形,重檐攒尖顶,底层围廊石柱刻有二十四孝图,刀法简练,人物形象生动。其梁架采用“扒梁法”,以层层叠涩的木梁支撑攒尖顶,省去传统的中心金柱,展现元代工匠对结构力学的巧妙运用。

• 明清演变:渊德殿为明清两代祭祀济水神的主殿,面阔七间,进深五间,重檐庑殿顶,是河南现存最大的明代木构建筑之一。殿内后金柱间设神龛,原供济水神塑像,现存清代重修时的彩绘神帐,以青、绿为主色调,绘有江海波涛、云气瑞兽,体现皇家祭祀的威严。殿前月台两侧的明代石栏板,雕刻海马、天马等“水属”神兽,与济水主题相呼应。

四、史事:祭祀背后的王朝脉动

济渎庙的兴衰与历代王朝对水神的崇祀紧密相连:

• 唐代封王:唐玄宗于天宝六年(747年)封济水神为“清源公”,开启济水神人格化进程。现存唐代《封济渎为清源公诏》碑,记载了这一重要事件,碑文由李林甫撰文,字体端庄雄浑,是研究唐代官制与书法的双重史料。

• 宋代升格:宋太祖赵匡胤因济水发源于济源,认为其“潜流地下,诚通天地”,于乾德元年(963年)诏修济渎庙,并规定每年春秋二季由地方长官亲祭。宋太宗时期,因黄河频繁决口,朝廷多次派官员到济渎庙祈雨,现存宋代《祈雨感应碑》详细记录了当时的祭祀仪轨与“灵验”事迹。

• 明清国家祭典:明清两代,济渎庙成为全国性祭祀场所,皇帝即位、册封太子、重大灾异等事件,均会遣官致祭。现存明嘉靖年间《重修济渎庙记》碑,记载了内阁首辅夏言主持修缮的过程,文中“四渎同祭,以彰圣朝怀远之仁”的表述,体现了明代中央对地方祭祀体系的整合。

五、争议:消逝的济水与现存的庙祀

如今的济渎庙面临一个耐人寻味的议题:作为祭祀对象的济水,自金代黄河夺济后已失去独立河道,仅存济源境内的济渎泉为其源头象征。那么,这座延续千年的祠庙,究竟是对自然实体的纪念,还是礼制传统的惯性延续?有学者认为,济渎庙的存续,体现了中国古代“礼以义起”的文化特性——即便物理意义上的济水已消逝,其承载的“清浊分明”“不屈不挠”的文化象征,仍被历代王朝视为道德标杆。也有观点指出,济渎庙与北海祠的并存,反映了古人对“水脉相通”的朴素认知,是中国古代宇宙观在建筑空间中的具象表达。

当我们漫步于济渎庙的古柏之间,触摸着历经千年的石柱碑刻,感受到的不仅是建筑艺术的震撼,更是一个文明对自然的敬畏与对话。这座没有济水的济渎庙,或许正是中华文明的独特之处——它以建筑为载体,将自然之水升华为文化之水,让短暂的河流获得永恒的精神生命。而关于它的价值与意义,或许正如那静静流淌的济渎泉水,仍有待后人在历史的长河中继续探寻。你认为,这样的祠庙在当代应如何诠释其文化内涵?是坚守传统祭祀功能,还是转型为水利文化博物馆?欢迎在评论区留下你的见解。