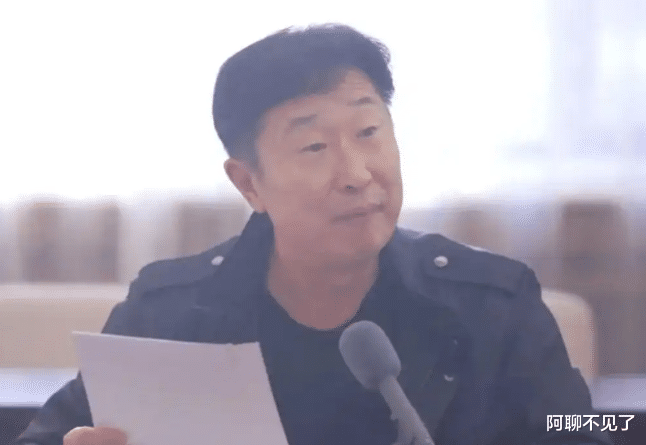

权威媒体发声,影视圈陋习遭遇正面抨击。"某些顶流演员,排场很大,自带‘编剧团队’进组,随时准备给剧本‘动手术’。"10月14日,中国电视艺术家协会副主席、国家一级演员林永健在《人民日报》撰文,直指影视行业乱象。 这位在《王贵与安娜》《黎明之前》等剧中贡献出色演技的资深演员,如今以中国视协副主席、电视界职业道德建设委员会副主任的身份,发出了震撼行业的尖锐批评。

01行业潜规则:顶流演员自带编剧为哪般?林永健在《精品是怎样炼成的》一文中,毫不避讳地揭露了当下影视圈的畸形现象。他描述了一种常见情况:某些顶流演员进组时,身后跟着一支"编剧团队",他们的任务就是根据演员意愿随时修改剧本。这导致导演陷入两难境地:全听演员的,戏就成了"明星定制款",故事逻辑支离破碎;不听,又可能得罪流量方,影响整部剧的招商和播出。林永健犀利地指出,这种"剧本手术"的乱象,已经成为行业四大乱象之一。有制片人私下透露,顶流团队改剧本往往只关注三件事:戏份必须最多、人设必须完美、对手戏演员不能抢风头。至于剧情是否连贯、人物是否合理,根本不在他们的考虑范围内。

02好剧本的根基:从生活深处生长出来面对乱象,林永健并没有停留在批评层面,而是提出了什么是好剧本的积极标准。他认为,好剧本有两个关键点:"根"要扎得深,"梗"要玩得真。"根"是生活的厚度。林永健指出,很多剧被批评"悬浮",是因为它们是编剧在高星级酒店里喝着咖啡、吃着大餐想象出来的民间疾苦。他举了具体的例子:写农村戏,你得知道化肥多少钱一袋,苞米多少钱一穗,牛肉多少钱一斤;写都市戏,你得明白年轻人为啥一边努力一边又想"躺平"。

03选角标准:不看粉丝量,看匹配度针对业内盲目追求流量的现象,林永健提出了选角的"三适度"原则:角色匹配度、演技胜任度和艺德涵养度。他指出,用流量明星省心省力,数据好看,招商容易,但副作用也不能忽视。观众现在反感的是"强行喂饭"——不管合不合适,硬塞给你一个明星;相反,制片方应该学会"看戏下菜碟"。林永健提醒业内,要让所谓大腕明白,戏好了,演员是最大受益者,戏垮了,演员也是责任人。这种观点打破了长期以来演员尤其是流量演员只享受作品成功荣誉却不承担失败责任的畸形局面。

04行业变革:浮躁风气正在慢慢改变值得庆幸的是,影视圈的浮躁风气正在逐步好转。林永健在文中提到,天价片酬、阴阳合同这些乱象已经减少,"数字先生""数字小姐"也基本销声匿迹,但"争番位""改剧本"这类问题还需要持续用力整治。行业协会已经亮出明确态度,《关于电视剧制作"去浮华浮躁"的意见》明确抵制演员自带编剧改剧本的行为。更关键的是市场在觉醒:去年好几部流量主演的剧集,因为剧情逻辑混乱口碑扑街,反而让《山海情》这类扎根生活的作品成了爆款。这恰恰印证了林永健的判断:"流量要从指尖流向心尖,才算是真本事"。林永健的发言之所以引发业内震动,不仅因为内容的尖锐,更因为他的身份——中国视协副主席和电视界职业道德建设委员会副主任。他的声音代表了行业高层对乱象的零容忍态度。随着市场觉醒和监管加强,流量明星为所欲为的日子正在倒计时。毕竟,观众早已厌倦了"强行喂饭",而行业也终将回归"戏比天大"的初心。