六月中旬,一所崭新的大学正式亮相,对不少人而言这消息刚出来还没来得及细看,七月的高考志愿填报就已到来。设立不到一个月的“新”大学,你敢填吗?

结果是——有人不光敢,还高分填报。

这个“新”大学就是大湾区大学,2025年湾大首批招收80名本科生,不仅一次性满额投档,而且在央视采访中,就有新生直言:选择这个学校就是为了高收益,为了这个学校的优质资源。

首批招生 80人,这一数字说意外也说重要——规模小,意味着师生比极高,一名学生对应三名教师,更是有十位院士领衔教授,但资源集中同时也意味着竞争也在“高起点”中展开。对于想要进入科技前沿、希望参与项目或科研实战的学生来说,这种“小规模+高资源”模式,是一个加分项。

并且湾大被定位为“理工为主、小而精、新型研究型大学”。首批设置专业包括数学与应用数学、物理学、材料科学与工程、计算机科学与技术、工业工程等5个本科专业, “入学不分专业、二年级起自主选择、支持跨学科辅修”也被列入培养机制。 这些都意味着湾大的起点就与传统高校不同——它从成立之初就瞄准未来产业,而不是沿用传统模式。

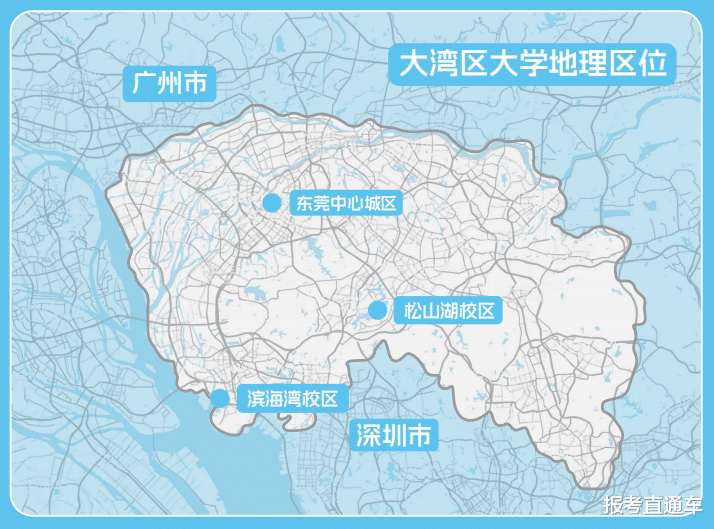

在传统教育里“名校+热门专业”固然吸引眼球,但学校能不能紧贴产业+聚焦未来科技+贴近大城市资源也被越来越多人看重。在时代背景等于机遇窗口的当下,湾大中 “大湾区”这一名词,早已从地理概念逐渐演变为“经济繁荣、科技领先、创新活跃”的代名词。湾大的建立意味着高校与区域发展同步、人才培养更直接服务未来科技产业链,坐落于广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区,交通便捷,从深圳出发几十分钟车程即可。松山湖正是大湾区“最强大脑”汇聚地——华为总部、新型研发机构、大科学装置密集。 在这里办学,与科研机构、头部科技企业合作更为方便,为学生“进实验室”“进企业”创造了现实可能。

这样的自信,来自哪里?也许是大湾区的时代红利。近年来,这个从地理名词发展为科技创新和产业集群代名词的区域,已成为全国科技研发密度最高的地区之一。

从人工智能到新材料,从芯片研发到新能源,大湾区几乎涵盖了所有未来产业的关键词。而如今,这股创新浪潮终于蔓延到教育领域,催生出一所以科研与产业深度融合为使命的“新”大学,这个“新”可不仅是说它是新成立的大学,更说的是它是新型研究型大学,新的大学教育路线。

湾大所体现的,是一种“未来教育+产业教育+区域资源融合”的全新模型。它不是仅仅延续传统高校的模式,而是试图在产业中办大学、在大学里接轨产业,而这就是“新”大学的当家王牌。