撰文| 钱亚光

编辑| 张 南

设计| 荆 芥

量子计算的商业应用已进入倒计时阶段,仅在一周之内,谷歌和英伟达相继宣布了与量子计算相关的技术突破。

10月29日凌晨,在市值全球最高的上市公司英伟达举办的GTC大会上,CEO黄仁勋展示了基于CUDA-Q核心构建的开放式系统架构NVQLink,该架构旨在连接传统GPU与量子计算机,共同推进量子计算的加速进程。

2025年10月,来自谷歌、麻省理工学院、斯坦福大学和加州理工学院的研究人员在《自然(Nature)》杂志上发表了两篇论文,展示了利用谷歌的Willow量子处理器实现的可验证量子优势。

谷歌量子人工智能实验室的研究团队宣布,在谷歌自研的量子计算机专用Willow芯片上,新开发的“量子回声(Quantum Echoes)”算法实现了首个可验证的量子优势。

传统计算机的“比特”类似开关,只能是0或1,其运算能力随着数据量的增加而线性提升,但很快会遇到处理复杂问题的瓶颈。量子计算的核心是量子比特,它利用量子力学的“叠加态”特性——就像一枚硬币同时展示正反两面,能够同时存储0和1的组合状态。

更令人惊叹的是“量子纠缠”现象:即使两个量子比特相隔遥远,它们的状态也会相互影响,使得运算能力随着量子比特数量的增加而呈指数级增长。

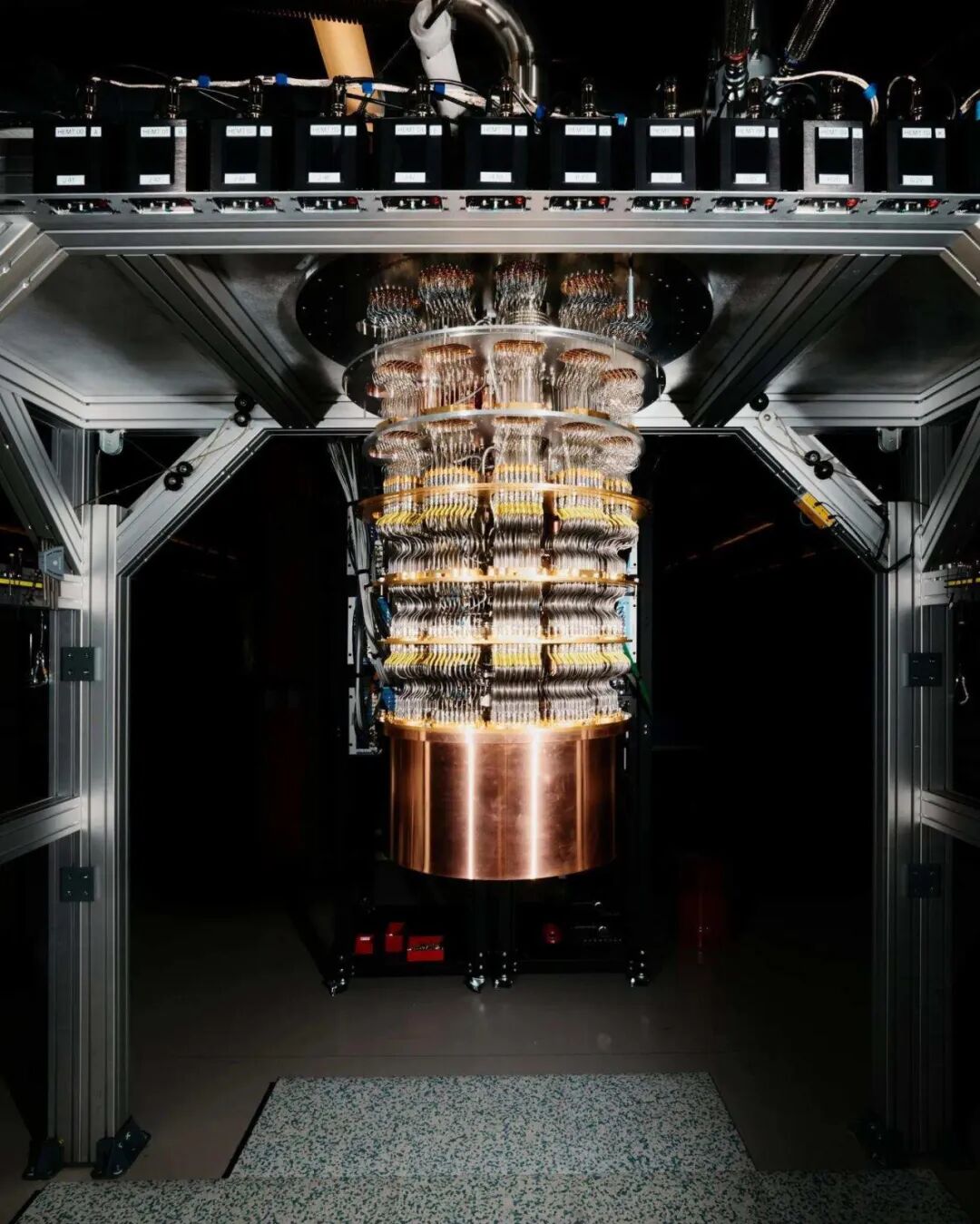

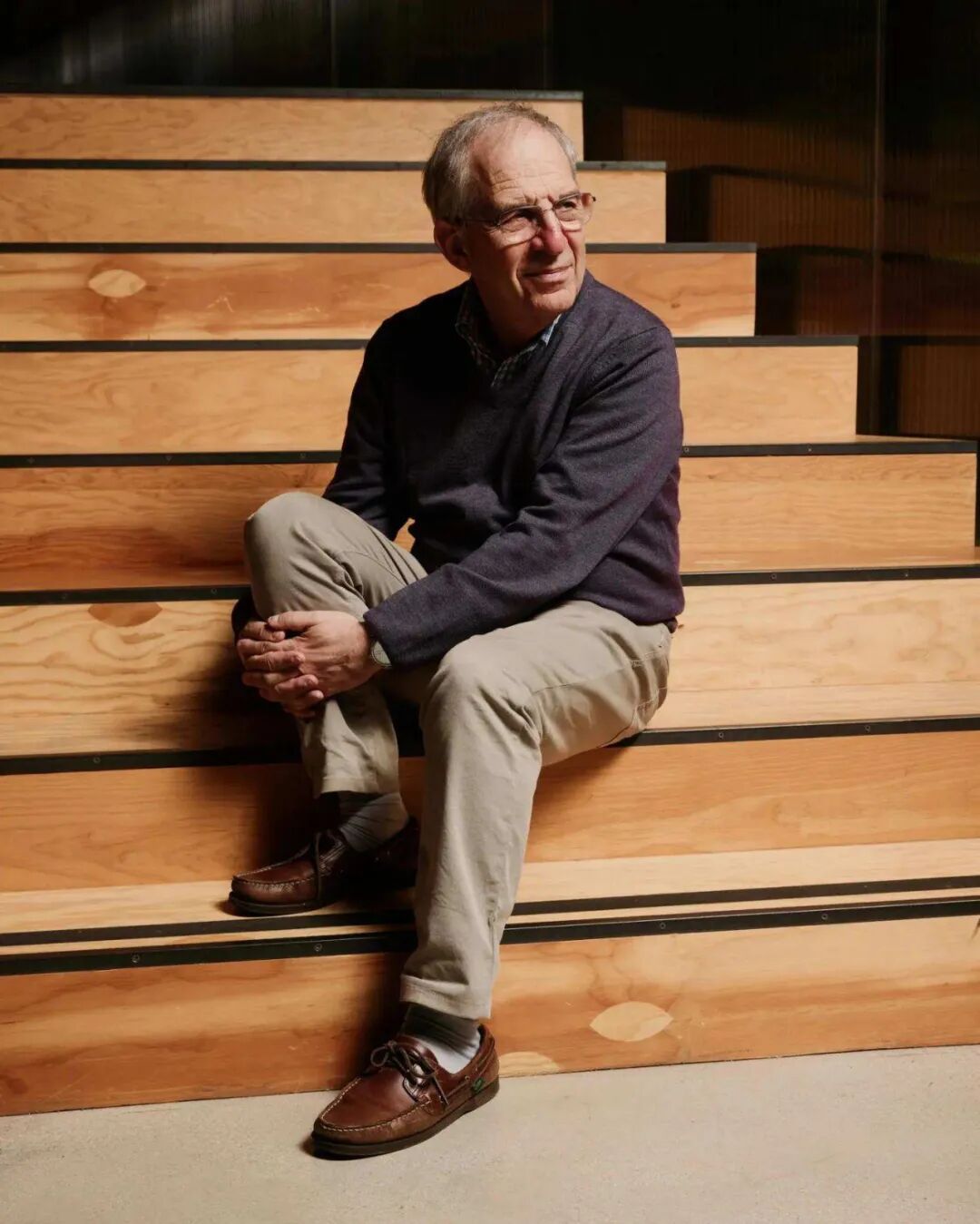

这一理论并非空中楼阁。早在20世纪80年代,2025年诺贝尔物理学奖得主米歇尔・德沃雷特(Michel H. Devoret)等人就证实了量子特性可以在宏观电路中被观测到,这为超导量子比特奠定了基础——通过将金属冷却至接近绝对零度,使其表现出亚原子粒子的奇异行为,这正是谷歌Willow芯片的技术基础。

作为谷歌量子AI实验室量子硬件的首席科学家,德沃雷特强调:“展望未来,随着我们掌握更大规模的量子计算机,我们将能够执行那些任何经典算法都无法实现的计算任务。”

01“量子回声”与纠错技术的双重跨越

2025年10月,谷歌在《自然》杂志上发表的论文揭示了一项具有里程碑意义的突破:搭载105量子比特的Willow芯片运行的“量子回声”算法,其速度比全球最快的超级计算机之一——美国“前沿(Frontier)”快13000倍,仅需2小时即可完成一项任务,而同样的任务在Frontier上则需要耗时3.2年。

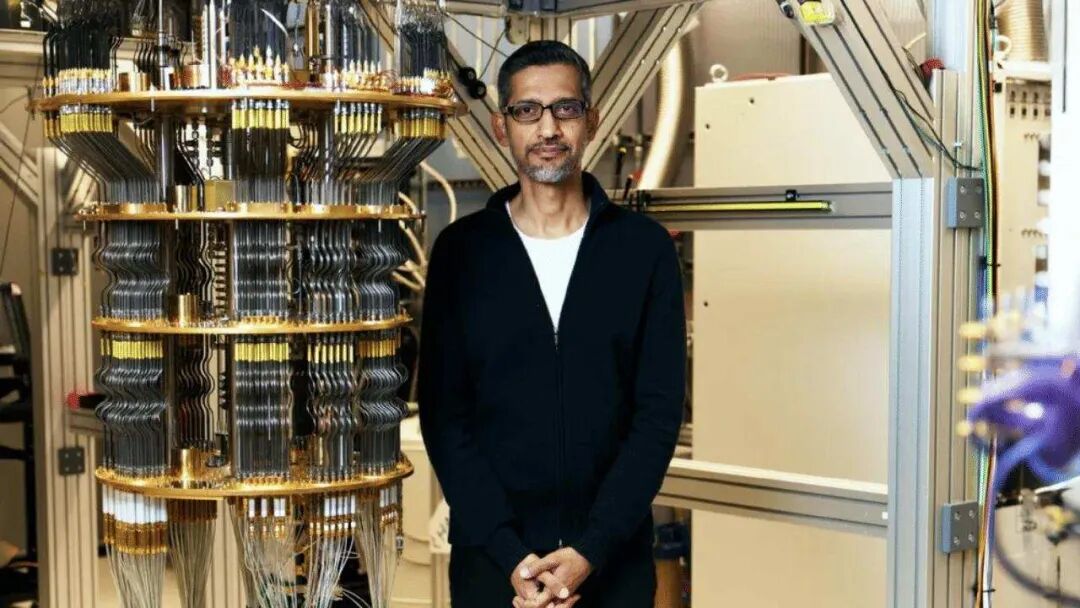

谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在X上写道:“该结果是可验证的,这意味着其结果可以被其他量子计算机重复或通过实验证实。这一突破是迈向量子计算首次实际应用的重要一步,我们很高兴看到它的发展方向。”

更令人震撼的是,在随机电路采样(RCS)基准测试中,Willow完成任务仅需5分钟,而Frontier需耗时10²⁵年,这个数字远超宇宙年龄。

此次突破的关键在于算法创新与量子纠错的历史性突破。

“量子回声”模拟了“时间逆转”的物理过程:先通过双量子比特门让系统正向演化,插入随机单量子比特门制造“扰动”,再用反向门让系统回溯。

谷歌官网形象地解释,这如同“向量子系统发送精心设计的信号,扰动后精确逆转演化,倾听返回的‘回声’”,量子波通过相长干涉被放大,使测量灵敏度达到新高度。

通过多次重复采样,能精准捕捉量子系统的概率分布,这一过程被称为“超时序相关性(OTOC)”测量。谷歌与加州大学伯克利分校的合作已完成这一原理的验证实验。

量子纠错是30年来制约行业发展的核心瓶颈。量子比特如同“娇弱的精灵”,温度波动、电磁干扰等环境扰动都会导致计算错误,而传统纠错思路引入的额外量子比特反而会引发更多误差,陷入“越纠越错”的恶性循环。

谷歌此次采用表面码纠错技术,通过n×n的二维量子比特阵列构建逻辑量子比特——简单说,就是用多个物理比特“集体守护”一个逻辑比特,类似用3个哨兵确认同一信号,少数服从多数修正偏差。

这一技术的关键是“错误率阈值”:只有原始错误率低于阈值,纠错才能生效。Willow芯片实现了历史性跨越:当逻辑量子比特的物理阵列从3×3(9个物理比特)扩展到7×7(49个物理比特)时,错误率每次都减半,首次实现“越纠越对”的指数级抑制效果。

谷歌量子人工智能创始人兼负责人哈特穆特・内文(Hartmut Neven)透露:“这是量子计算从理论走向实用的分水岭,我们终于突破了30年的技术死结。”

2019年谷歌曾宣称“量子霸权”,但因经典算法后来实现追赶引发争议。此次突破的核心进步是可验证性——结果能通过其他量子计算机重复或实验证实,解决了量子计算领域的核心信任难题。

谷歌量子人工智能团队研究科学家汤姆・奥布莱恩(Tom O’Brien)直言:“可验证性是关键,它意味着我们向量子技术的现实应用迈出了巨大一步。”皮查伊在社交媒体上强调:“这一突破是量子计算走向实际应用的重要一步”,他更畅想“多元宇宙未来的量子+AI即将到来”。

02全球竞逐与中国力量的崛起

量子计算目前正处于从“实验性”向“实用性”过渡的关键时期。谷歌的突破性进展并非孤立事件,其他科技巨头如英伟达、IBM和微软等也在积极投入竞争。

英伟达推出了一种创新系统——NVQLink,它将量子计算机与人工智能芯片相结合。该系统计划连接17家量子计算公司和9家科研实验室,通过开放的系统架构,实现GPU计算的极致性能与量子处理器的紧密耦合,旨在构建加速的量子超级计算机。

在过去的几年里,美国、中国和欧洲的政府都增加了对量子信息研究与开发的投资。

例如,美国政府在2019年至2023年期间投入了37.5亿美元,这几乎是《国家量子倡议法案(National Quantum Initiative Act,NQIA)》批准的五年13亿美元预算的三倍。下一阶段的预算正在重新审批过程中,计划在五年内拨款27亿美元,但最终的投资额可能会更高。

中国通过超过152亿美元的专项投资,在相干光量子技术路线上实现了跨越式发展。最近发布的1000量子比特相干光计算机已开始商业化服务,这使得中国成为全球量子计算竞争中的核心力量之一。

在超导技术路线上,中国科学技术大学潘建伟院士的团队在两年前就率先展示了码距为3的纠错实验。目前,他们正在推进码距为7的关键测试,并预计在数月内完成。

2025年3月,该团队构建了名为“祖冲之三号”的超导量子计算原型机,它包含105个可读取比特和182个耦合比特。在量子随机线路采样任务中,其处理速度比国际上最快的超级计算机快上千万亿倍,再次刷新了超导体系量子计算的性能世界纪录。

“量子计算的竞争不是单点突破,而是体系能力的较量。”潘建伟院士在最近的量子信息大会上强调,“中国在相干光和超导两条技术路线上并行布局,已经形成了独特的优势。我们的目标不是追随,而是在实用化阶段实现领先。”

中国科学院量子信息与量子科技创新研究院研究员、潘建伟院士团队成员朱晓波补充说:“谷歌在纠错技术上的突破验证了表面码路线的可行性,这与我们的技术方向高度一致。接下来的关键是提升硬件的保真度。”

在硬件层面,主流量子计算机的物理量子比特数通常集中在200到500个之间,但经过纠错处理后,可用的逻辑量子比特仅数十个。而Willow的105量子比特在纠错性能上实现了质的飞跃——其错误率较前代减少了一半,并且具备了适时纠错的能力。

内文自豪地宣称:“这是向大规模、纠错量子计算机迈出的重要一步。从帮助发现新药到设计更高效的电池,许多具有颠覆性的应用正等待量子计算来解锁。”

03商业化应用的曙光

尽管量子计算仍处于初级阶段,但它已经从实验室走向商业试点,亚马逊、默克(Merck)等企业的实践正在描绘出产业应用的清晰路径。

量子计算的首个应用领域可能是新药研发。

全球制药巨头默克已与谷歌量子AI实验室达成合作,利用Willow芯片模拟肿瘤靶向药的分子结合过程。传统实验需要筛选数万种化合物,耗时3-5年,而量子计算通过精确模拟分子间作用力,可将候选化合物数量缩减至数百种,研发周期缩短70%。

默克研发副总裁马克・施奈德(Mark Schneider)透露:“我们针对阿尔茨海默病的β淀粉样蛋白抑制剂研发,已通过量子模拟锁定3个高潜力分子,预计2027年进入临床阶段。”

通过增强核磁共振(NMR)技术,量子计算还能突破传统仪器的局限,探测分子中远距离原子的相互作用。

伯克利大学化学助理教授阿肖克·阿乔伊(Ashok Ajoy)指出,这有助于解析阿尔茨海默病相关分子机制,或设计新型电池材料、超导材料,将研发周期从数年缩短至数月。内文还补充道,量子计算还能加速核聚变和新能源替代研究。

第二个应用领域是材料设计创新。

中国光伏企业隆基绿能已接入中科院的相干光量子计算机,用于优化钙钛矿电池的晶体结构。传统仿真受限于经典算力,无法精准模拟多原子体系的能量传递过程,而量子计算可还原原子级别的相互作用,使电池理论效率从26%提升至32%。

隆基首席科学家李华军表示:“基于量子模拟的新型钙钛矿配方已完成实验室验证,量产组件预计2026年上市,度电成本可再降15%。”

第三个应用领域是提供算力服务。

亚马逊云科技正推出基于“猫量子比特”的容错计算服务,这种源自薛定谔猫思想实验的量子比特,能天然抵抗比特翻转错误,仅需5个量子比特就能实现纠错,硬件成本降低80%。

亚马逊量子副总裁理查德・哈珀(Chad Harper)解释:“我们的目标是让企业用得起量子算力——目前已有金融机构用它优化资产组合,将风险模型计算时间从3天缩短至4小时。”

第四个领域是人工智能的突破。

量子计算的并行处理能力,既能破解现有加密体系,也能推动AI模型训练实现质的飞跃。

内文解释了他深耕量子计算的原因:“先进的人工智能将从量子计算中受益匪浅,它在收集经典机器无法访问的训练数据、优化学习架构方面不可或缺。”当量子比特数突破1000个门槛后,可高效解决大规模梯度优化问题,赋能医疗影像分析、气候模拟等复杂场景。

此外,量子计算的应用可以深化基础科学认知。

从黑洞物理到量子磁性材料,“量子回声”提供了观测微观世界的“新眼镜”。德沃雷特表示:“我们正在打开一扇经典计算机永远无法触及的大门,容错量子计算机将在本世纪末成为现实。”

04实用化面临的四重瓶颈

尽管量子计算拥有广阔的前景,并且已经进行了一些商业化的尝试,但要真正实现其实际应用,仍需经历一段不短的发展过程。

首先,量子计算的算力存在局限性。目前,量子计算的演示仅限于简单分子,而要模拟复杂系统,硬件的保真度需要提升3-4倍。谷歌团队表示,他们希望在未来一两年内实现“有用的、超越经典的”计算里程碑。

其次,结果验证是一个难题。尽管“量子回声”可以通过量子设备进行交叉验证,但目前全球尚无其他设备能够胜任这一任务。未参与研究的计算机科学家斯科特・阿伦森(Scott Aaronson)提醒我们:“这是过去数年量子计算领域面临的最大难题之一,尽管如此,前方的道路依然漫长。”

第三,量子计算的成本门槛高昂。一台超导量子计算机的造价高达数千万元,并且需要专门的工厂进行生产——谷歌圣巴巴拉(Santa Barbara)工厂就是世界上为数不多的量子芯片专属工厂之一,这限制了技术的普及。

第四,存在认知上的争议。英国萨里大学(University of Surrey)的艾伦・伍德沃德(Alan Woodward)指出,谷歌的测试使用的是“为量子计算机量身定做的工具”,“这就像无法将苹果与橘子进行比较一样”。

谷歌在量子计算方面的突破,有些类似于1946年第一台电子计算机诞生的时刻。目前,它可能只能解决特定的问题,但已经预示了算力革命的方向。

正如皮查伊与马斯克所畅想的,未来甚至可能通过Space X星舰搭建“太空量子集群”。而中国在相干光路线的商业化突破、超导路线的快速追赶,使得这场技术革命更加多元化和充满活力。

随着错误纠正技术的升级、量子比特数的扩容以及算法的创新,未来10年,量子计算有望从实验室走向医疗、能源、通信等核心领域,成为与人工智能并列的“时代变革性技术”。

潘建伟院士的判断或许是最好的注脚:“量子计算不是替代经典计算,而是开启了一个全新的算力维度,就像电力改变了工业时代一样,它将重塑数字文明的底层逻辑。”