一、引言

台湾海峡海底隧道的规划设计是一项具有重大战略意义和深远影响的工程设想。它不仅关系到两岸交通的便捷化,更是促进两岸经济、文化交流以及实现国家统一和民族复兴的重要举措。随着中国综合国力的不断提升和工程技术的飞速发展,台湾海峡海底隧道的建设逐渐从设想走向深入研究阶段。本文将详细阐述台湾海峡海底隧道方案规划设计的历史、过程、详细方案以及最近进展。

二、台湾海峡海底隧道方案规划设计研究历史

(一)早期设想的萌芽

台湾海峡两岸自古以来就有着密切的联系,而建设一条跨越海峡的通道也一直是人们的梦想。早在古代,人们就通过船只往来于两岸,但受限于交通条件,往来不便。随着现代科技的发展,建设海底隧道等跨海通道的想法开始逐渐浮现。

在明清时期,台湾海峡已成为中国南北航运的重要通道。明代《顺风相送》等海道针经中详细记载了从福建到台湾的航线,如 “太武放洋,用甲寅针,七更,船取乌坵(丘)…… 用甲卯取彭家山(今彭佳屿),用甲卯及单卯取钓鱼屿”。这表明当时的航海技术已相当成熟,人们对海峡地理环境的认知也达到了一定水平。郑成功收复台湾时,其船队频繁往返于海峡两岸,进一步加深了两岸的联系。这些历史实践为后世海底隧道的设想提供了地理和人文基础。

(二)现代意义上的提出

1987 年,张以诚、姜达权等几名学者向中国政府写了一份报告,建议在三峡工程之后,开展对台湾海峡和琼州海峡隧道的论证,并得到了中国领导人的批示。这一事件标志着台湾海峡海底隧道的研究开始进入政府视野,为后续的研究奠定了基础。

1996 年,清华大学的吴之明教授赴英国考察英吉利海峡隧道工程后,回国发表了题为《英吉利海峡隧道工程的经验教训与台湾海峡隧道构想》的文章,引起了学术界的广泛关注。吴之明教授的构想为台湾海峡海底隧道的研究提供了具体的思路和参考,推动了相关研究的进一步开展。

(三)学术论证的开启

1998 年,在中国大陆、台湾、美国等学者的推动下,召开了 “台湾海峡隧道学术论证研讨会”。此次研讨会的召开,标志着台湾海峡海底隧道的工程论证开始提上日程,众多学者从不同角度对隧道建设的可行性、技术方案、经济影响等方面进行了深入探讨,为后续的研究工作积累了宝贵的经验和资料。

从 1998 年到 2005 年的 7 年间,各界学者举行了 5 次关于建设台湾海峡隧道的学术研讨会,初步论证了其可行性。这些研讨会汇聚了国内外众多专家学者的智慧,不断完善和深化了对台湾海峡海底隧道的认识。例如,在 1998 年 11 月厦门举办的研讨会上,专家提出了北线、中线、南线三条线路方案,为后续的路线比选提供了基础。

三、台湾海峡海底隧道方案规划设计研究过程

(一)资料收集与勘察

在研究初期,首要任务是收集台湾海峡的相关资料,包括地质、水文、气象等方面的数据。地质勘察是至关重要的环节,通过地质钻探、地球物理勘探等手段,了解海底地层的结构、岩石性质、地质构造等情况。由于台湾海峡地质条件复杂,存在活动断层等地质隐患,因此准确的地质勘察数据对于隧道的选址和设计至关重要。

例如,北线方案的地质勘察表明,该区域海底岩石坚固,地形起伏小,土质条件好,没有破碎带,历史上未发生过 7 级以上地震,适合建桥或隧道。而中线方案所经地区虽然没有超过 7 级大地震,但 5-6 级中强地震频率略高,海水深度较大,增加了建设难度。

同时,对台湾海峡的水文条件进行详细研究,包括海水深度、水流速度、潮汐变化等。气象资料的收集也不可或缺,特别是台风等恶劣天气的频率、强度等信息,这些因素都将对隧道的设计和施工产生重要影响。

(二)方案比选与优化

在掌握了基本资料的基础上,研究人员提出了多个隧道建设方案,并进行了详细的比选和优化。目前,主要提出了三条隧道建设方案:北线、中线和南线。

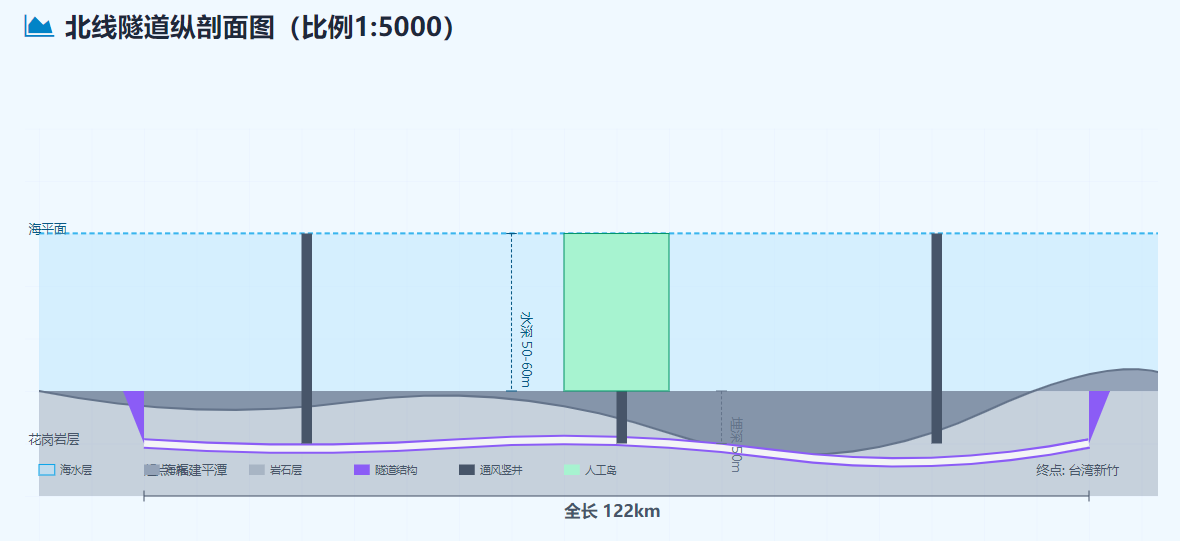

1. 北线方案

北线方案是从福建的平潭县东澳村到新竹市的南寮渔港,全长约 122 公里,是三个方案中线路最短的一个。这条线路的优势在于地质条件较好,从未发生过七级以上的地震,水深也只有 50-60 米,海底的岩石非常坚固,地形起伏较小,土质条件较好,没有破碎带,不漏水,适合建桥或隧道。中间可建造人工岛,经过专家们的反复论证,已成为海峡通道的首选路线。

2. 中线方案

中线方案是从莆田市的南日岛到苗栗县,长约 128 公里。该线所经地区历史上虽然没有超过 7 级大地震,但一般有 5-6 级中强地震,现今地震频率略高。而且这一地区海水较深,增加了建设难度。

3. 南线方案

南线方案是从厦门市经烈屿、金门、澎湖,然后穿越台湾海峡到达台湾本岛,全长约 200 公里。这条线路不仅距离最长,而且地质条件复杂,建设难度最大。

除了这三条传统的方案外,还有学者提出了新的线路方案,如从泉州惠安到彰化并以支线连接澎湖、金门的中南线方案。中南线方案具体设想是从泉州崇武经台西隆起至彰化,以边桥中隧的形式跨越海峡,另从澎北隆起建设支线连通澎湖,从福厦铁路、沿海客专、沿海货专引支线通往金门。该方案充分利用海峡浅水区域修造易行、可靠、廉价的桥梁,在深水区挖隧道,通航道,从而达到难度小、风险小、造价低、工期短的目标。

研究人员通过对不同方案的技术可行性、工程难度、建设成本、工期、运营维护等方面进行综合评估和比较,不断优化方案,以寻求最适合台湾海峡实际情况的最佳方案。

(三)技术难题研究与攻克

台湾海峡海底隧道的建设面临着诸多技术难题,需要进行专项研究和攻克。

1. 地震问题

台湾海峡处于地震活跃区域,地震活动对隧道的安全构成了巨大威胁。研究人员需要深入研究地震的成因、规律以及对隧道结构的影响机制,制定相应的抗震设计方案。例如,采用抗震性能良好的材料和结构形式,加强隧道的抗震加固措施,提高隧道在地震作用下的稳定性和安全性。

日本青函隧道在建设过程中,采用了平行导坑超前勘探技术,提前探明地质情况,并在隧道结构中设置了抗震支座和变形缝,有效应对了地震风险。台湾海峡隧道可借鉴其经验,结合自身地质条件,优化抗震设计。

2. 通风问题

长距离的海底隧道需要解决通风问题,以确保隧道内的空气质量和行车安全。研究人员需要设计合理的通风系统,包括通风口的布局、通风方式的选择等。例如,可以采用机械通风和自然通风相结合的方式,通过设置多个通风竖井,将新鲜空气送入隧道,排出污浊空气。

英法海底隧道采用了 “活塞效应” 通风技术,利用列车运行时产生的气流推动空气流动,减少了机械通风的能耗。台湾海峡隧道可结合自身特点,探索适合的通风技术。

3. 防水问题

海底隧道处于海水环境中,防水是关键问题之一。需要研发高性能的防水材料和防水技术,确保隧道结构不漏水。例如,采用复合式防水结构,结合防水卷材、防水涂料等多种材料,形成多层防水体系,同时加强施工过程中的防水质量控制。

港珠澳大桥海底隧道采用了沉管法施工,管段之间采用橡胶止水带密封,水下混凝土填充接缝,实现了滴水不漏的防水效果。台湾海峡隧道可借鉴其防水技术,确保工程质量。

4. 施工技术问题

由于台湾海峡海底地质条件复杂,施工难度极大。需要研发和应用先进的施工技术和设备,如盾构法、沉管法等。对于深海区域的施工,还需要解决深海作业的技术难题,如深海挖掘、深海结构安装等。

沉管法是将预制好的隧道管段在陆地上制作,然后浮运到指定位置,下沉到海底进行连接。该方法适用于水深较浅、地质较软的区域。例如,佛山市潭洲隧道采用沉管法施工,首节沉管(E4)管节长 104 米,重 40000 吨,通过自主研发的 “一航津安 6”“一航津安 7” 专用船组进行浮运和安装,实现了高精度对接。

盾构法是利用盾构机在地下挖掘隧道,同时进行衬砌施工。该方法适用于地质条件复杂的区域。例如,“厦金号” 盾构机配备了高精度探测设备,能根据地质情况自动调整刀盘转速和推力,适用于海底复杂地层施工。

四、台湾海峡海底隧道详细方案

(一)北线方案详细设计

1. 线路走向

从平潭县东澳村出发,向东南方向延伸,跨越台湾海峡,最终到达新竹市的南寮渔港,全长约 122 公里。

2. 隧道结构

考虑到地质条件较好,北线方案可采用盾构法或钻爆法施工。隧道主体结构采用钢筋混凝土衬砌,以保证隧道的强度和稳定性。在隧道内设置双车道或多车道,满足不同的交通需求。

3. 附属设施

在隧道内设置完善的附属设施,包括通风系统、照明系统、排水系统、消防系统、监控系统等。通风系统每隔一定距离设置一个通风竖井,确保隧道内空气流通。照明系统采用节能型灯具,提供充足的照明。排水系统设置完善的排水管道和泵站,及时排除隧道内的积水。消防系统配备消防栓、灭火器等设备,确保在发生火灾等事故时能够及时进行灭火和救援。监控系统通过安装摄像头、传感器等设备,实时监控隧道内的交通状况和设备运行情况。

(二)中线方案详细设计

1. 线路走向

从中线的莆田笏石出发,经过南日岛,最终到达台湾苗栗,线路长度约 128 公里。

2. 隧道结构

由于该地区存在中强地震活动,隧道结构需要加强抗震设计。可采用特殊的抗震结构形式,如隔震支座、耗能支撑等,提高隧道的抗震性能。隧道衬砌采用高强度混凝土,增强隧道的承载能力和抗变形能力。

3. 附属设施

中线方案的附属设施与北线方案类似,但在抗震方面需要更加严格的设计和要求。例如,通风竖井和其他附属设施的结构也需要具备良好的抗震性能,以确保在地震发生时能够正常运行。

(三)南线方案详细设计

1. 线路走向

南线方案从厦门出发,经过金门、澎湖,最终到达台湾嘉义,全长约 200 公里。

2. 隧道结构

南线方案线路较长,地质条件复杂,可根据不同的地质段落采用不同的施工方法和结构形式。在浅海区域可采用沉管法施工,在深海区域采用盾构法或钻爆法施工。隧道结构需要考虑海水腐蚀等因素,采用耐腐蚀的材料和防护措施。

3. 附属设施

南线方案由于涉及多个岛屿的连接,附属设施的设计需要更加复杂。除了基本的通风、照明、排水、消防、监控系统外,还需要考虑岛屿之间的交通转换和连接设施,如码头、栈桥等。

(四)中南线方案详细设计

1. 线路走向

从泉州崇武经台西隆起至彰化,以边桥中隧的形式跨越海峡,另从澎北隆起建设支线连通澎湖,从福厦铁路、沿海客专、沿海货专引支线通往金门。

2. 隧道结构

主线设计通行 2-4 线铁路,时速 200 公里以上,分成五段:

西段桥梁:从崇武至西桥隧连接岛,长度 13.2km,水深 0-38m,预计基岩为不太深的花岗岩,留一个近岸航道供附近港口通航。桥型选择上,在航道上建一跨斜拉桥或悬索桥,其余部分采用梁桥、拱桥、钢构等桥型。

西桥隧连接岛:长度 3km,水深 38-40m,估计基岩为花岗岩,可先采用钢板桩或混凝土板桩进行围堰,抽水干场后,在围堰内进行隧道掘进施工,并以 2% 的坡度实现路面从 + 5m 标高桥面到 - 55m 标高隧道的过渡。

海底隧道段:为整个工程的关键性控制性工程,长度 46.6km,水深 40-77m。除了从两端桥隧人工岛相向掘进外,可在中点再建一座人工岛,把整个隧道分为各长 23.3km 的两段。本处水深 65m,可先筑造一个直径二三百米的大圆筒围堰,水抽干后再挖竖井至隧道线位上,然后分别向两侧挖掘隧道,挖出的渣料就地抛填于围堰内用以填筑人工岛。本人工岛在施工期间可作为隧道的掘进基地和通风口,使得隧道平均掘进长度缩短到 11.65km;在竣工运行后,则作为隧道的通风口和应急中继站。

澎湖支线:设计通行单线铁路,时速 160 公里以上,桥隧方案也分五段。从澎北主线上引出两条匝道至北桥隧连接岛,长度各约 3km,水深约 16m;北桥隧连接岛,长度 3km,水深 16-40m;海底隧道,长度 27.3km,水深 40-83m;南桥隧连接岛,长度 3km,水深 0-40m;从桥隧连接岛到吉贝岛的桥梁,长度 7.5km,水深很浅。

金门支线:只需在泉厦交界处附近,从福厦铁路、沿海客专、沿海货专引支线通往金门即可。

3. 附属设施

中南线方案的附属设施也将根据其线路特点和交通需求进行设计,确保隧道和桥梁的安全运行以及交通的便捷性。

(五)创新型隧道方案 - 弹簧斜拉沉浮式隧道

1. 技术原理

利用浮力与弹簧支撑系统使隧道主体悬浮于海水中合适位置,通过弹簧管壳体与海底基础相连,保证隧道的稳定性。在受到外力作用如地震、海浪、海流时,弹簧的弹性变形可缓冲能量,减少对隧道结构的直接冲击。

2. 优势特点

高抗震性:弹簧系统能有效吸收和分散地震能量,减少地震对隧道结构的破坏。相比传统隧道,在地震频发的台湾海峡具有更好的抗震性能。

适应复杂海底地形:无需在海底进行大规模的基础开挖和处理,可适应海底地形的起伏变化,降低工程难度和成本。

抗风浪能力强:悬浮式结构可减少海浪直接作用在隧道上的冲击力,斜拉、弹簧管和弹簧系统共同作用,保证隧道在恶劣海况下的安全稳定。

对海洋生态影响小:与传统的海底隧道或跨海大桥相比,对海底生态环境和海洋生物的影响较小,减少了对海洋生态系统的破坏。

3. 可行性分析

技术可行性:现代材料科学的发展为隧道建设提供了高强度、耐腐蚀的材料,满足弹簧斜拉沉浮式隧道对材料性能的要求。同时,目前已有成熟的海上施工技术和设备,如大型浮吊船、水下作业机器人等,可用于隧道的海上组装、安装和海底基础施工。此外,在国内外一些类似的海洋工程中积累的经验也为台湾海峡隧道施工提供了技术支持。

经济可行性:虽然弹簧斜拉沉浮式隧道的前期建设成本可能高于传统隧道,但考虑到其无需大规模海底基础处理,施工难度相对降低,以及后期维护成本较低等因素,从全生命周期成本来看具有一定的经济优势。

环境可行性:该隧道形式对海洋生态影响较小。在工程建设和运营过程中,通过采取一系列的生态保护措施,如设置海洋生物保护区、控制施工噪音和污染物排放等,可进一步减少对海洋生态环境的影响。

五、台湾海峡海底隧道最近进展

(一)规划纳入国家层面

目前,台湾海峡通道已在中国大陆地区完成相关评估并列入《国家综合立体交通网规划纲要》。这表明台湾海峡海底隧道的建设已上升到国家战略层面,为项目的进一步推进提供了有力的政策支持。

(二)设计工作的推进

2017 年中国工程院已完成北线隧道设计,2019 年将完成可行性评估。虽然由于各种因素,项目尚未进入实质性施工阶段,但设计工作的不断推进为后续的建设奠定了坚实的基础。

(三)技术研发与储备

随着中国工程建设技术的不断发展,在海底隧道建设方面已经积累了丰富的经验和技术储备。例如,港珠澳大桥的成功建设,为台湾海峡海底隧道的建设提供了宝贵的经验和技术借鉴。同时,针对台湾海峡海底隧道建设面临的特殊技术难题,科研人员也在不断进行技术研发和创新,为项目的实施做好技术准备。

“厦金号” 盾构机的投入使用是技术研发的重要成果之一。该盾构机配备了高精度探测设备,能实时监测海底地质情况,自动调整施工参数,适用于复杂海底地层施工。此外,中国在沉管法施工技术方面也取得了显著进展,如佛山市潭洲隧道采用沉管法施工,实现了国内内河沉管隧道的技术突破。

(四)两岸合作与交流态势

随着两岸关系的逐步缓和,两岸在交通基础设施建设方面的合作与交流也在不断加强。虽然由于台湾地区实际仍由台伪当局控制,在当前政治条件下,台湾海峡海底隧道的建设面临着一定的困难,但两岸民间和学术界对于隧道建设的呼声一直很高,两岸的专家学者也在不断进行技术交流和合作,为未来隧道的建设积累经验和技术储备。

例如,两岸学者共同参与的学术研讨会、技术论坛等活动,为两岸在隧道建设领域的合作提供了平台。同时,大陆方面也在积极推动与台湾在交通规划、技术标准等方面的对接,为未来项目的实施创造条件。

六、面临的挑战与应对措施

(一)技术挑战与应对

1. 复杂地质条件

台湾海峡海底地形复杂,存在海沟、海岭等地形,部分区域坡度起伏较大,且处于板块交界地带,地质构造复杂,存在多条断裂带。例如,中线方案所经地区存在 13 条活动断层,最大垂直错位达 3 米,传统盾构机难以应对。

应对措施包括加强地质勘察工作,采用先进的地质勘探技术,如地震勘探、地质雷达等,准确掌握海底地质情况。在工程设计中,根据地质条件优化隧道结构和施工方法,如对于断裂带区域,可以采用加强支护、设置变形缝等措施,提高隧道的抗震和抗变形能力。此外,可借鉴日本青函隧道的平行导坑超前勘探技术,提前探明地质情况,制定针对性的施工方案。

2. 强台风与海浪影响

台湾海峡属于亚热带季风气候区,夏季多台风,风力强劲,海浪高度在不同季节和气象条件下变化较大,对隧道和桥梁的抗风、抗浪性能提出了很高的要求。例如,平潭海峡每年受台风影响平均 5-6 次,最大风速可达 50 米 / 秒。

应对措施包括加强台风和海浪的监测预警系统建设,提前做好台风和海浪的预报工作。在工程设计中,提高隧道和桥梁的抗风、抗浪设计标准,如采用抗风性能好的桥梁结构形式,增加隧道的抗浪防护设施等。例如,港珠澳大桥采用了 “桥岛隧” 组合方案,通过设置人工岛和深埋沉管隧道,有效抵御了台风和海浪的冲击。

3. 高水压问题

由于台湾海峡海水深度较大,海底隧道将承受较大的水压。例如,南线方案部分区域水深超过 80 米,隧道衬砌需承受超过 8 个大气压的水压。

应对措施包括采用高强度、防水性能好的隧道衬砌材料,如钢筋混凝土、防水钢板等。在隧道施工过程中,加强防水处理,如采用注浆防水、铺设防水卷材等措施,确保隧道的防水性能。此外,可采用 “先排水后施工” 的方法,降低隧道施工期间的水压。

(二)政治挑战与应对

1. 两岸政治关系现状

台湾问题是中国内战的遗留问题,由于历史原因,台湾地区实际仍由台伪当局控制,这给台湾海峡海底隧道的建设带来了很大的政治障碍。台伪当局拒不承认体现一个中国原则的 “九二共识”,推行 “台独” 分裂行径,试图阻碍两岸关系的发展和隧道的建设。

2. 解决思路与策略

解决台湾问题,实现祖国完全统一,是全体中华儿女的共同愿望和神圣职责,是中华民族根本利益所在。要坚持一个中国原则和 “九二共识”,坚决反对 “台独” 分裂行径,推动两岸关系和平发展。通过加强两岸经济、文化、社会等各方面的交流与合作,增进两岸同胞的相互了解和感情,营造有利于隧道建设的政治氛围和社会环境。

同时,要加强对台湾民众的宣传教育,让台湾民众了解隧道建设对于两岸发展的重要意义,争取台湾民众的支持和参与。例如,通过举办两岸青年交流活动、文化展览等形式,增进两岸青年的相互了解和友谊,为隧道建设凝聚民意基础。

(三)经济挑战与应对

1. 建设成本高昂

台湾海峡海底隧道是一项规模巨大的工程,预计单条路线估计造价 4000 亿到 5000 亿元人民币。如此高昂的建设成本,对于工程的投资和融资提出了很大的挑战。

2. 资金筹措与效益评估

可以通过多种渠道筹措建设资金,如政府投资、银行贷款、民间资本参与等。例如,采用 PPP(公私合营)模式,吸引社会资本参与项目建设,分担投资风险。杭州湾海底隧道采用 PPP 模式,政府与私营部门共同投资,有效缓解了资金压力。

同时,要加强对工程的经济效益评估,合理确定收费标准和运营模式,提高工程的盈利能力和偿债能力。例如,根据预测,隧道建成后日均通行量可达 5 万辆次,按现行收费标准计算,投资回收期约为 20 年。此外,还可以通过隧道建设带动相关产业的发展,如建筑、材料、机械制造等产业,实现产业联动发展,提高工程的综合经济效益。

(四)环境挑战与应对

1. 生态影响

隧道建设可能对海洋生态环境造成一定影响,如施工过程中产生的悬浮物、噪音等可能干扰海洋生物的生存和繁殖。例如,盾构掘进产生的 28℃泥浆可能改变海水温度场,影响珊瑚礁等海洋生态系统。

2. 生态保护措施

在工程建设和运营过程中,要采取一系列的生态保护措施,减少对海洋生态环境的影响。例如,设置海洋生物保护区,禁止在保护区内进行施工活动;控制施工噪音和污染物排放,采用环保型施工技术;建设人工鱼礁群,修复受损的海洋生态系统。

此外,根据《生态保护补偿条例》,建立生态保护补偿机制,通过财政转移支付、市场机制补偿等方式,对因隧道建设受到影响的生态环境进行补偿。例如,在隧道周边海域划定生态补偿区,开展红树林种植、珊瑚礁修复等生态工程。

七、国际经验借鉴

(一)英法海底隧道

英法海底隧道全长 50.5 公里,海底部分长 38 公里,于 1994 年通车。该隧道采用盾构法施工,由两条铁路隧洞和一条服务隧道组成。在建设过程中,英法两国通过签订条约,建立了联合管理机构,协调项目建设和运营中的问题。

英法海底隧道的成功经验包括:

技术创新:采用了先进的盾构技术和通风系统,有效应对了海底复杂地质条件和通风问题。

国际合作:通过政府间合作,建立了高效的协调机制,确保了项目的顺利实施。

风险管理:制定了完善的风险管理制度,对地质灾害、施工安全等风险进行了有效控制。

(二)日本青函隧道

日本青函隧道全长 53.85 公里,海底部分长 23.3 公里,于 1988 年通车。该隧道采用钻爆法施工,克服了多次海水淹没和地质灾害,历时 17 年建成。

日本青函隧道的成功经验包括:

地质勘探:通过长期的地质勘探和超前导坑施工,提前探明地质情况,制定了针对性的施工方案。

抗震设计:采用了抗震性能良好的结构形式和材料,有效应对了地震风险。

应急管理:建立了完善的应急救援体系,在发生海水淹没等事故时能够迅速采取措施,减少损失。

(三)港珠澳大桥

港珠澳大桥是连接香港、珠海和澳门的超大型跨海通道,全长 55 公里,其中海底隧道长 6.7 公里,于 2018 年通车。该隧道采用沉管法施工,是世界上最长的海底沉管隧道。

港珠澳大桥的成功经验包括:

沉管技术:采用了先进的沉管预制、浮运和安装技术,实现了高精度对接和防水效果。

生态保护:在工程建设过程中,采取了一系列的生态保护措施,减少了对海洋生态环境的影响。

管理创新:建立了跨区域的管理机构,协调三地在项目建设和运营中的问题。

八、总结

台湾海峡海底隧道的规划设计是一项具有重大历史意义和现实意义的工程。从历史上看,经过多年的研究和论证,从最初的学者提议到多次学术研讨会的召开,再到国家层面的关注和规划纳入,台湾海峡海底隧道的研究不断深入。

在研究过程中,通过对北线、中线、南线等多个方案的比选和优化,以及对地震、通风、防水等技术难题的研究,不断完善隧道的设计方案。目前,已经形成了较为详细的各方案设计,包括线路走向、隧道结构、附属设施等方面的设计内容。同时,创新型隧道方案如弹簧斜拉沉浮式隧道的提出,为隧道建设提供了新的思路和技术选择。

最近进展方面,项目已列入国家综合立体交通网规划纲要,北线隧道设计已完成,可行性评估也在推进中,同时技术研发也取得了一定的成果。“厦金号” 盾构机、沉管法施工技术等的应用,为隧道建设提供了有力的技术支持。

尽管如此,项目仍面临着政治、技术、经济、环境等多方面的挑战。政治上,两岸关系的复杂性增加了项目实施的难度;技术上,复杂的地质条件和施工难题需要进一步攻克;经济上,高昂的建设成本和融资压力需要合理解决;环境上,生态保护与工程建设的平衡需要妥善处理。

然而,台湾海峡海底隧道的建设对于促进两岸经济交流、文化融合、加强两岸联系以及维护国家统一都具有不可替代的作用。随着技术的不断进步和两岸关系的进一步发展,相信在未来,台湾海峡海底隧道有望从设想变为现实,为两岸的发展和中华民族的伟大复兴做出巨大贡献。我们应持续关注项目的进展,并积极推动相关研究和准备工作的开展。