“美国若走向衰落,谁能扛起超级大国的大旗?不是中国!” 2023 年 6 月初,国际关系权威专家伊安・布雷默这番言论在印度电视台访谈中一出,瞬间搅动全球舆论。这位欧亚集团总裁的判断,让人口超 14 亿的南亚大国再次成为焦点。印度真能跨越重重障碍登顶?这场争议背后藏着怎样的时代密码?

一、惊雷乍响:布雷默的三重核心论断

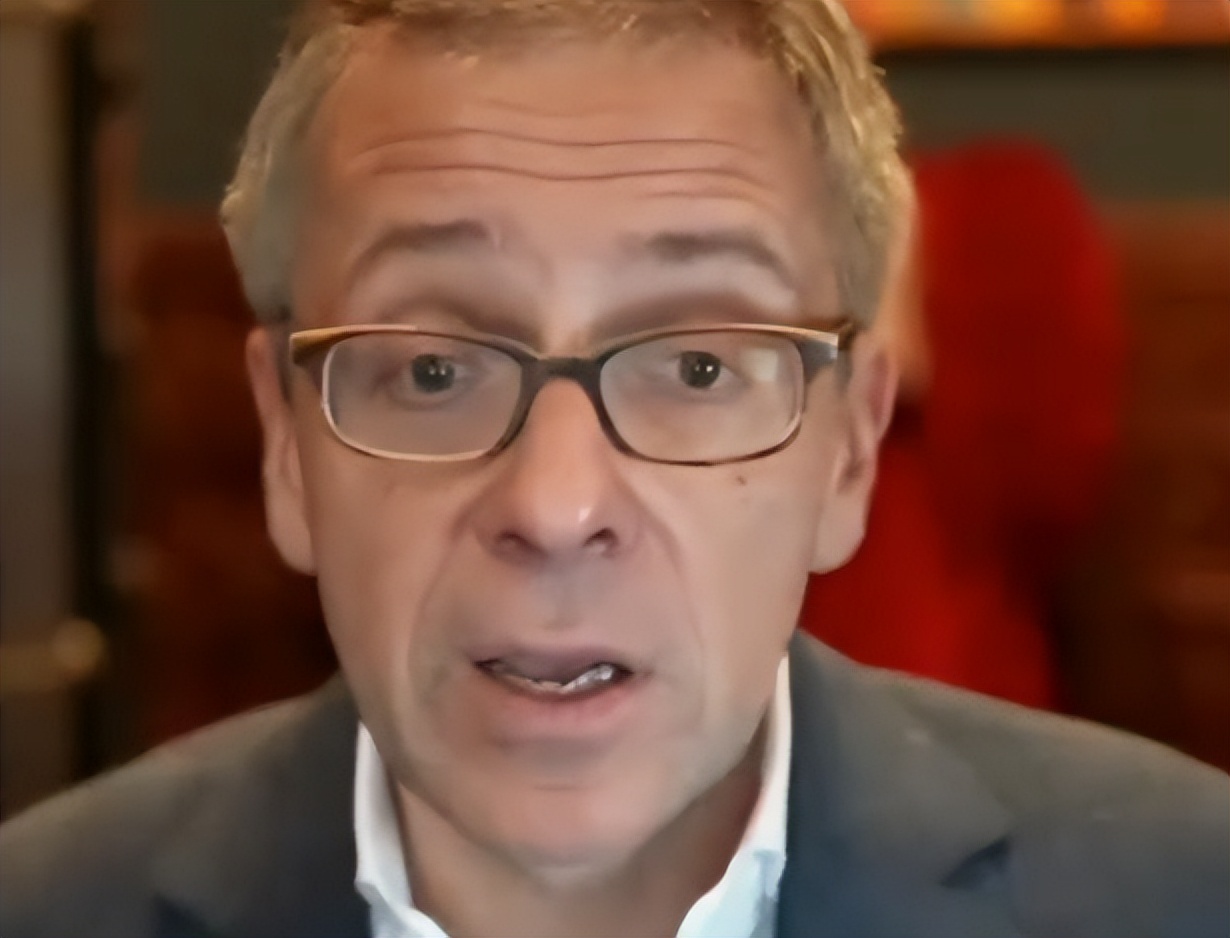

伊安・布雷默的名字在国际关系领域向来分量十足,他创办的欧亚集团常年为各国政府提供战略咨询。2023年这次印度之行的访谈中,他抛出的观点绝非即兴之言,而是一套系统的判断框架。

第一重判断直指全球格局本质。布雷默明确提出,当今世界已告别单一霸权时代,美国正主动收缩全球领导力。这一观察并非空穴来风,2015 年他就曾建议美国采用 “带有孤立主义色彩的外交政策”,将资源转向国内建设。十余年后,美国在中东撤军、对俄乌冲突援助态度摇摆,似乎印证了他对美国战略收缩的预判。

第二重判断关乎超级大国的定义革新。布雷默认为,未来的全球领导权不会再由单一国家垄断,更可能呈现 “多领域轮流主导” 的格局。经济领域或许有一国领跑,安全领域可能另一国更具影响力,文化与规则制定又有其他力量参与,这打破了传统 “全方位霸权” 的认知。

第三重判断更是石破天惊:潜在的核心接替者是印度。这一结论让不少人意外,毕竟在多数国际排名中,印度的综合实力仍落后于多个大国。但布雷默的理由很明确:印度的人口潜力、发展增速与战略位置,使其成为多极时代的关键变量。这番言论在印度引发欢呼,却在国际学界掀起激烈辩论。

二、崛起表象:印度的三大实力支柱

布雷默的判断并非全无依据,近年来印度在经济、军事、外交领域的表现确实亮眼,展现出区域强国的锋芒。

经济领域的增长曲线尤为引人注目。2023-2024 财年,印度 GDP 突破 4.187 万亿美元,稳居全球第四位,增速稳定在 6.5% 的水平。更关键的是人口红利 ——14.3 亿总人口中,平均年龄仅 28.3 岁,这样的人口结构意味着充足的劳动力供给与庞大的消费市场,是经济持续增长的核心动力。出口数据同样创下新高,货物与服务出口总额达 7782 亿美元,占 GDP 比重提升至 21.2%。多家权威机构预测,若保持此增速,印度有望在未来三十年内跃升为全球第三大经济体。军事领域已完成从地区力量到全球玩家的初步转型。印度拥有世界第二大规模的武装力量,145 万现役部队搭配 120 万预备役,构成了庞大的兵力基础。空军列装 700 余架战机,海军更是建成双航母战斗群,“维克拉玛蒂亚号” 与国产 “维克兰特号” 让其成为少数具备远洋投射能力的国家。核力量方面,160-200 枚核弹头与日趋成熟的 “三位一体” 打击体系,为其赢得了不可忽视的战略威慑力。国防工业也在突破,印俄联合研发的布拉莫斯导弹出口订单持续增长,2023-24 财年国防出口额飙升至 192 亿美元,较十年前增长近 8 倍。

外交舞台上,印度正编织一张横跨东西的关系网。莫迪政府着力打造 “全球南方领袖” 形象,在气候变化、粮食安全等议题上积极发声,赢得发展中国家广泛认同。同时与美、欧、日等主要经济体保持紧密互动,借助 “印太战略” 获得更多战略空间。这种 “左右逢源” 的战略自主外交,让印度在大国博弈中获得了独特的缓冲地带,正如民间俗语所言 “站在十字路口,能借八方来风”。

三、硬伤难愈:崛起路上的四道关卡

最棘手的是深植于社会肌理的种姓制度桎梏。这套起源于吠陀时代的社会体系,将人口划分为三千多个封闭的 “贾提” 群体,职业世袭、婚姻内婚,形成了僵化的社会分层。尽管印度宪法明令禁止歧视,但 2019 年国家犯罪记录局数据显示,针对低种姓群体的犯罪年增 7.3%,农村地区仍存在 “井水分区使用”“居住隔离” 等现象。城市中跨种姓婚姻比例仅为 5%,大量人才因出身被埋没。宪法起草者安贝德卡早有警示:“种姓制度是经济发展的精神枷锁”,如今这把枷锁仍在限制印度的社会活力。

基础设施的滞后成为经济升级的绊脚石。印度的港口效率仅为中国的 1/3,铁路网中 70% 仍是殖民时期修建的窄轨线路,物流成本占 GDP 比重高达 14%,远超中国的 7%。电力供应稳定性同样堪忧,北部工业重镇常因缺电导致工厂停产。莫迪政府虽推出 “基础设施建设年” 计划,但官僚体系的低效与土地征收难题,让许多项目进展缓慢,难以支撑大规模产业升级。

制造业的 “空心化” 是最致命的短板。印度 IT 服务业全球知名,但高端制造领域几乎是空白。半导体产业的差距最为典型:中国中芯国际 2011 年就实现 28 纳米工艺量产,2022 年突破 7 纳米技术,而印度首家现代晶圆厂要到 2026 年底才能量产 28 纳米芯片,且技术、设备、材料 100% 依赖进口,较中国落后至少 15 年。这种 “软件强、硬件弱” 的结构,导致印度在全球供应链中仅能参与低附加值环节,2024 年全球出口份额仅 1.8%,与中国 14% 的占比相去甚远。

创新动能的匮乏制约长期发展。印度研发投入占 GDP 比重仅 0.7%,不足中国的 1/3。高端人才流失严重,每年培养的工程师中近 20% 选择赴海外发展。尽管政府计划培养 8.5 万名半导体工程师,但缺乏产业生态支撑,人才留存率极低。没有持续的创新突破,经济增长终将陷入 “规模陷阱”,难以向高质量发展转型。

四、数据透视:与超级大国的真实差距

将印度的实力与传统超级大国横向对比,差距便一目了然。布雷默的观点或许高估了规模优势,却低估了超级大国所需的综合实力维度。

经济层面,总量与质量双重落后。美国 2024 年 GDP 突破 28 万亿美元,是印度的 6.7 倍;中国 GDP 达 18 万亿美元,是印度的 4.3 倍。人均 GDP 更能反映差距:印度约 2900 美元,仅为中国的 1/5、美国的 1/28。出口结构上,印度以初级产品和低附加值制成品为主,而中美在高端制造、高科技产品领域占据主导,中国仅机电产品出口额就超过印度总出口额的 3 倍。

军事领域,规模优势难掩质量短板。印度虽有庞大兵力,但装备自主化率仅 65%,先进战机、航母核心部件仍依赖进口。美国仅核动力航母就有 11 艘,且具备全球军事基地网络,能随时投射力量;中国则构建了完整的国防工业体系,从航母到隐形战机实现全面国产化。全球公共产品供给能力上,印度几乎是空白,而美国掌控着全球 11 条关键航道的通行权,中国则参与建设了 130 多个国家的基础设施项目。

规则制定权方面,印度尚未形成影响力。超级大国的核心标志之一是主导国际规则,美国构建了 WTO、北约等一系列国际机制,中国则推动 RCEP 生效、提出 “一带一路” 倡议,在区域经济规则中话语权提升。印度虽加入多个国际组织,却鲜有牵头制定的规则,在半导体、数字经济等新兴领域的标准制定中,仍需依附于美欧框架。

五、中国视角:布雷默提及的战略转向

布雷默的访谈中特别提到中国的战略思维转变,这一观察为理解全球格局提供了重要参照。他指出,中国已不再执着于 “追赶美国”,而是转向多领域协同发展,着力提升规则制定权。

这一判断贴合中国的发展实践。在经贸领域,中国通过 RCEP 推动区域贸易自由化,2024 年与 “一带一路” 沿线国家贸易额占比达 34.6%;在技术领域,主导制定 5G 标准必要专利数量占全球 42%,在新能源领域建立起从锂矿到电池回收的全产业链优势;在区域安全领域,推动上合组织扩容,构建周边安全合作框架。这种 “不争霸、重赋能” 的路径,避开了传统霸权争夺的陷阱,也为全球治理提供了新选项。

中国的发展经验恰恰印证了超级大国崛起的规律:经济规模只是基础,制度韧性、创新能力、规则影响力才是核心竞争力。印度若想走上类似道路,不仅要填补制造业短板,更需破解社会治理难题,这显然不是短期能够实现的目标。

结语布雷默的预言像一面镜子,照见了印度的潜力,也映出了其短板。14.3 亿人口的体量、6.5% 的增速值得期待,但种姓桎梏、制造短板、规则缺失等难题同样现实。

历史早已证明,超级大国从来不是 “等出来” 的,而是 “建出来” 的。美国的崛起靠工业革命,中国的发展靠制度创新,印度的未来则取决于能否破解自身的结构性矛盾。在多极时代来临的今天,真正的竞争力不在于是否 “接棒霸权”,而在于能否为全球治理贡献独特价值。印度的崛起之路,你看好吗?