前几天,听说有家长把游戏公司告了,说孩子成绩下降,全是游戏害的。

我听了,心里一愣。这不就像我们小时候,成绩不好,爸妈怪电视、怪漫画、怪武侠小说吗?那时候,金庸古龙是“毒草”,邓丽君是“靡靡之音”,谁要是偷偷看、偷偷听,就是“不学好”。

可现在呢?那些曾经被骂成“洪水猛兽”的东西,反而成了几代人的青春记忆。

你看,时代在变,“背锅侠”也在换。

我有个朋友,对孩子管得特别严。有一次我去他家,孩子在书房写作业,他突然冲进去大吼:“又在玩手机?!”

结果一看,孩子其实是在查字典。朋友有点尴尬,解释说:“防患于未然嘛。”

我突然想起,他小时候也爱看《神雕侠侣》,被他爸从被窝里翻出来,一把扔进炉子里烧了。如今,他拿着手电筒去检查儿子被窝的样子,和他爸当年一模一样。

原来,我们长大后,常常不自觉地,活成了自己曾经讨厌的父母。

有个教育专家在电视上痛心疾首地说:“游戏毁掉了一代少年!”说完,他坐着私家车,赶饭局去了。

这话听着耳熟。三十年前,有人说“喇叭裤是流氓穿的”;二十年前,有人说“周杰伦唱歌像念经”;现在,他们说“游戏是精神鸦片”。

好像只要把错推给一个东西,我们就不用再面对真正的问题:为什么孩子宁愿在游戏里当英雄,也不愿在教室里当学生?

我曾在商场门口遇到一个蹲在角落打游戏的男孩。我问他:“这么喜欢玩啊?”

他低着头说:“我爸说这是电子海洛因。”

我又问:“那你自己觉得呢?”

他突然抬头,眼睛亮亮的:“在游戏里,我能带队打赢比赛,队友都听我的。不像在学校,老师总说我反应慢、不认真。”

那一刻我明白了——孩子迷恋的,不是游戏,而是那种被认可、被需要的感觉。

---

我们总说“疏导胜于堵塞”,可现实中,堵多容易啊!

怪游戏,就不用改枯燥的课堂;

怪手机,就不用陪孩子聊天;

怪网络,就不用反省自己有没有耐心倾听。

这让我想起大禹治水。四千年前的人都知道,洪水不能只靠堵,要疏通。可四千年后的今天,很多大人却还在拼命“筑高墙”。

---

鲁迅在1925年写过一篇文章,叫《论睁了眼看》。他说:必须敢于正视,才能敢想、敢说、敢做、敢当。

一百年过去了,“睁眼”这件事,对很多人来说,依然很难。

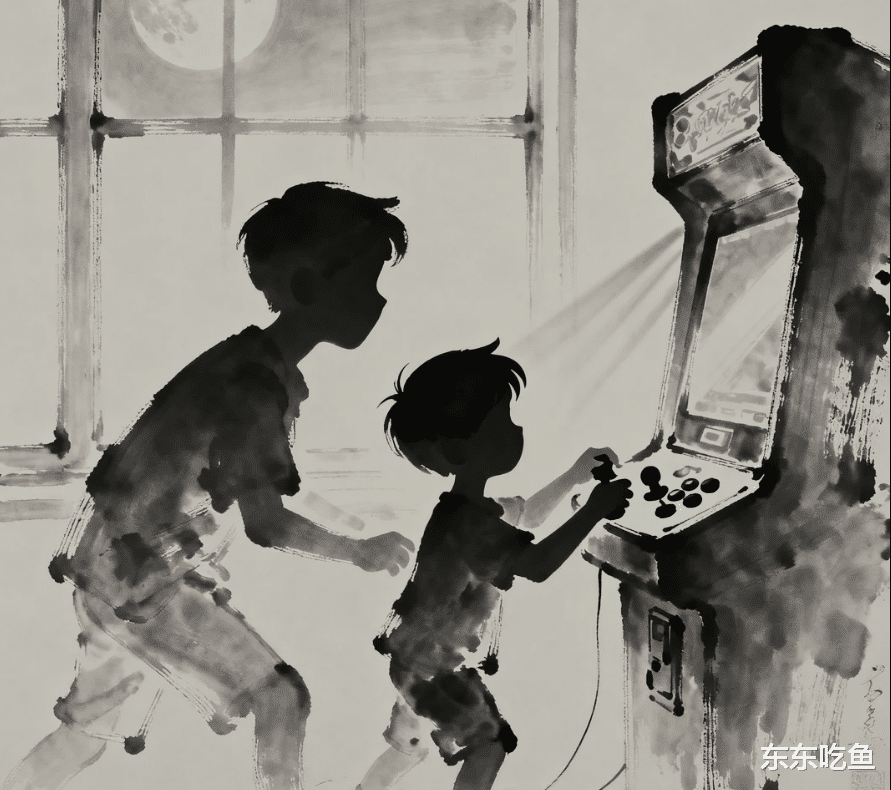

今晚月色很好,我推开窗,看见邻居家的窗帘上,映出父子俩抢游戏机的影子,像一出皮影戏。

我突然想起阮籍那句话:“时无英雄,使竖子成名。”

也许每个时代,都需要一个“竖子”来背锅吧。

只是不知道,下一个“祸水”,又会轮到谁?