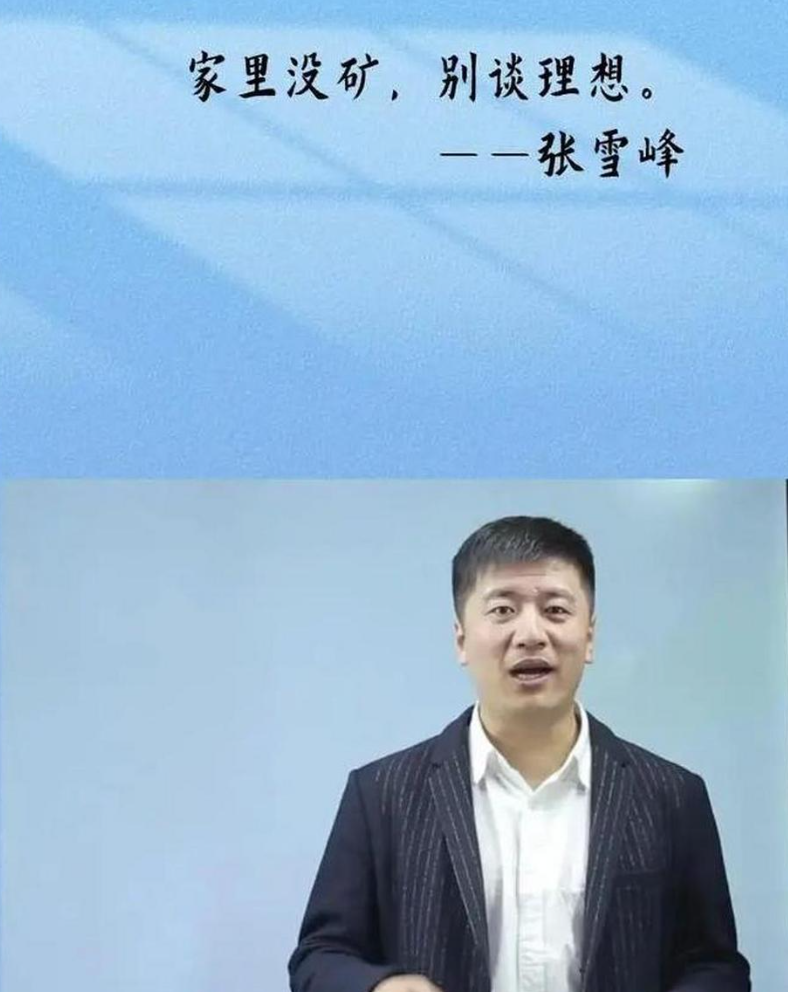

这些话,在象牙塔内的学者听来,或许刺耳,甚至粗鄙。但在无数焦虑的家长和迷茫的考生耳中,却如同“救命稻草”。为什么?因为他说出了许多人想说却不敢说,或者根本没意识到的“大实话”。大伙儿不妨设身处地想想,当一个普通家庭,倾尽所有供孩子读完大学,背负着沉重的教育成本和对未来的无限期望,他们最怕的是什么?最怕的是“一步踏错,满盘皆输”。

张雪峰的理论,恰恰迎合了这种对“确定性”的极度渴望。正如麦可思研究院发布的《中国大学生就业报告》近年数据显示,某些传统意义上的“好专业”近年来就业率及薪酬水平不升反降,与此形成鲜明对比的是,一些应用型、技能型专业毕业生反而更受市场青睐,这无疑为张雪峰的“专业实用论”提供了现实佐证。

焦虑的土壤:“张雪峰们”野蛮生长的背后如果说张雪峰是果,那么我们这个时代弥漫的教育内卷和就业压力,就是催生这颗果实的深厚土壤。“孔乙己的长衫”为何能引发全网热议?“985废物小组”为何能聚集起数十万高学历的年轻人抱团取暖?这背后,是理想主义在残酷现实面前的节节败退。当“毕业即巅峰”成为一句苦涩的调侃,当“内卷”从职场蔓延至校园,甚至幼儿园,一种“输不起”的集体焦虑便开始蔓延。

**在这样的背景下,张雪峰的“功利主义”择校观和职业规划建议,显得格外“接地气”,也格外有市场。**他就像一个经验老到的“包工头”,告诉你哪块砖实用,哪条路好走,虽然风景可能不那么优美,但至少能“安全到家”。他提供的,不是诗和远方,而是眼前的苟且如何才能不那么苟且。

不妨看看近年来考研报名人数的持续攀升,根据教育部公开数据,202X年考研报名人数已突破XXX万,这一数字背后,是无数普通家庭对提升学历以博取更好未来的殷切期望,也间接印证了张雪峰“考研改变命运”部分观点的现实土壤。这种“有奔头”的许诺,对于深陷迷茫的考生和家长而言,无疑具有致命的吸引力。

迷雾中的灯塔,还是孤注一掷的赌注?

然而,我们必须清醒地认识到,将全部希望寄托于“网红名师”的指点,本身就是一场孤注一掷的赌注。他的建议,或许适用于一部分人,但绝非放之四海而皆准的真理。过度强调功利,可能会扼杀个体的真正兴趣和潜能;过度迷信所谓“热门专业”,也可能在几年后遭遇新的“天坑”。社会发展是动态的,今天的热门,或许就是明天的过剩。正如一位不愿透露姓名的资深人力资源总监在近期一次行业论坛上所分享的那样:“企业在招聘时,固然看重专业背景,但更看重的是一个人的学习能力、适应能力和解决问题的能力,这些都不是单一专业所能完全赋予的。”

我们到底应该如何理性看待张雪峰的建议,避免盲从?首先,要承认其观点中有价值的部分,即对现实就业环境的考量和对信息差的弥补。其次,更要结合自身的兴趣、特长和家庭实际情况进行独立思考,而非全盘照搬。**教育的本质,不仅仅是谋生的工具,更是个体全面发展的基石。**在追求“饭碗”的同时,也不应完全放弃对星空的仰望。

张雪峰的“药方”,你敢全盘接受吗?在理想与现实的夹缝中,我们又该如何为下一代导航?这或许没有标准答案,但持续的思考和审慎的选择,永远比盲目的跟风更为重要。

#考生究竟在信张雪峰什么# #教育焦虑观察# #网红名师现象# #人生规划与信息辨别#