内容摘要:随着我国市场经济的发展与创业创新的浪潮,合伙企业作为一种灵活、高效的企业组织形式,在股权架构设计中扮演着日益重要的角色。其“先分后税”的税收透明体特性,避免了公司制的“双重征税”问题,成为许多投资者,尤其是私募股权基金、员工持股平台和初创企业的首选。然而,合伙企业复杂的所得税处理,特别是针对不同类型合伙人的税收政策,在实践中带来了诸多挑战与争议。本文旨在系统探讨股权架构下合伙企业的所得税问题,首先梳理我国合伙企业所得税的基本制度框架,然后重点剖析自然人合伙人与法人合伙人在生产经营所得、股息红利所得、股权转让所得等不同收入类型下的税务处理差异与争议焦点。文章将进一步通过案例分析,揭示现行税制下存在的纳税地点、所得性质界定、税收优惠适用等痛点问题,并在此基础上,提出相应的优化建议与合规展望,以期为市场主体进行科学的股权架构设计和税务规划提供参考。

关键词:合伙企业;所得税;先分后税;自然人合伙人;法人合伙人;股权架构

在现代企业治理中,股权架构是企业的基石,它不仅决定了控制权的分配,更直接影响到各参与方的最终税收负担与投资回报。相较于有限责任公司和股份有限公司,合伙企业因其设立简便、治理灵活,以及独特的税收穿透机制,在特定商业场景中展现出显著优势。根据《中华人民共和国合伙企业法》及相关的税收法规,合伙企业本身不作为所得税的纳税义务人,而是以其合伙人作为纳税主体,对合伙企业的应纳税所得额进行分配,由合伙人分别缴纳所得税,此即“先分后税”原则。

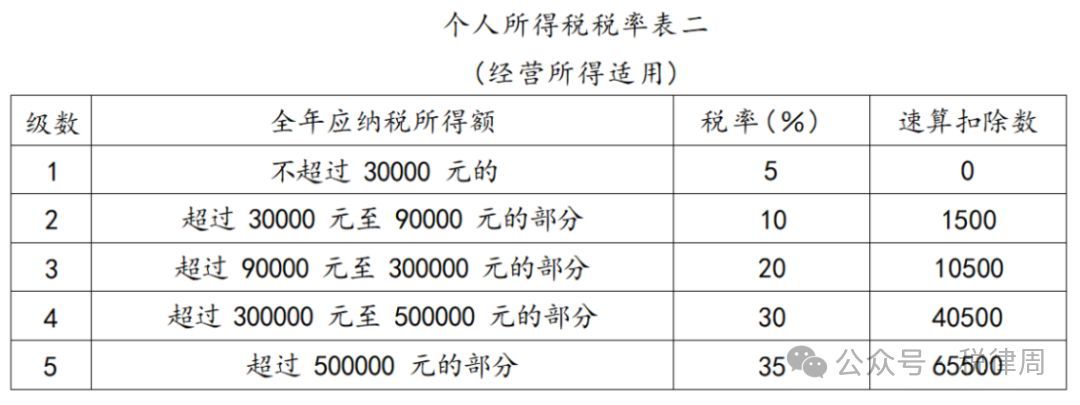

这一原则在理论上是清晰的,但在实践中,由于合伙人身份(自然人、法人或其他组织)的差异,以及合伙企业收入性质(生产经营所得、被动投资所得、资本利得等)的多样性,导致所得税处理规则错综复杂。对于自然人合伙人,其所得主要适用《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例,税率可能涉及5%~35%的五级超额累进税率或20%的比例税率;而对于法人合伙人,其所得需并入自身应纳税所得额,适用25%的企业所得税率,并可能涉及免税收入、亏损弥补等复杂规则。

这种差异化的税务处理,使得在设计和优化股权架构时,必须审慎评估合伙企业的税收影响。例如,在设立员工持股平台、搭建私募基金结构或进行家族财富传承规划时,选择何种类型的合伙人、如何安排收益分配顺序,都将产生截然不同的税收后果。因此,系统性地探讨合伙企业中自然人与法人合伙人的所得税问题,不仅具有重要的理论价值,更具有紧迫的现实意义。本文将从制度本源出发,深入实务细节,力图构建一个清晰的分析框架,以应对当前合伙企业所得税领域的挑战。

一、合伙企业所得税制度框架与“先分后税”原则

(一)法律与政策基础

我国合伙企业所得税制度的基石主要由以下法律法规构成:

1.《中华人民共和国合伙企业法》:明确了合伙企业的法律地位、组织形式和合伙人的权利义务,为税收穿透处理提供了法律前提。

2.《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例:明确规定“合伙企业不适用本法”,即合伙企业本身不是企业所得税的纳税人。

3.《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例:规定个人独资企业、合伙企业的个人投资者取得的所得,比照“经营所得”或“利息、股息、红利所得”或“财产转让所得”等项目计算缴纳个人所得税。

4.财税〔2008〕159号《关于合伙企业合伙人所得税问题的通知》:这是迄今为止最为核心的规范性文件。它系统确立了合伙企业合伙人所得税问题的基本原则,即“先分后税”原则。

5.财政部 税务总局公告2021年第41号《财政部 税务总局关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告》:规定了持有股权、股票、合伙企业财产份额等权益性投资的个人独资企业、合伙企业(以下简称独资合伙企业),一律适用查账征收方式计征个人所得税,利用核定征收的“筹划”彻底终结。

(二)“先分后税”原则的内涵与执行

“先分后税”是理解合伙企业所得税的关键。其核心内涵包括:

1.穿透课税:合伙企业被视为一个“导管”或“透明体”。税务处理穿透合伙企业层面,直接着眼于背后的合伙人。

2.应纳税所得额的分配:在每个纳税年度,无论合伙企业是否实际向合伙人分配利润,都必须计算其自身的应纳税所得额,并根据合伙协议约定的分配比例(若无约定,则按合伙人协商或其他法定方式确定)计算各合伙人应分得的份额。

3.合伙人独立纳税,各合伙人根据其分得的应纳税所得额份额,自行申报缴纳其所适用的所得税。自然人合伙人,就其分得的所得,向合伙企业实际经营管理所在地主管税务机关申报缴纳个人所得税;法人合伙人,就其分得的所得,计入其自身的企业所得税应纳税所得额,向其主管税务机关申报缴纳企业所得税。

需要强调的是,“先分”的是“应纳税所得额”,而非“利润”。这意味着在计算可分配额时,需要遵循企业所得税的计税原理,进行纳税调整,例如,业务招待费、广告宣传费等扣除项目需按税法规定进行调整,而非完全依据会计准则核算的利润。

二、自然人合伙人的所得税问题剖析

自然人合伙人是合伙企业中最常见的参与者,其税务处理因所得性质不同而存在显著差异,这也是实践中争议最多的地方。

(一)生产经营所得的税务处理

当合伙企业从事生产、经营活动(如咨询、服务、贸易等)时,自然人合伙人从中所分得的所得,通常被界定为“经营所得”。其计税依据为合伙人按分配比例享有的合伙企业应纳税所得额。适用税率为个人所得税“经营所得”的五级超额累进税率,为5%~35%。由合伙企业在年终进行“分配”,自然人合伙人据此自行申报。合伙企业负有告知义务。

从经营所得适用税率表可以看出,对于规模较大、利润较高的合伙企业,最高35%的边际税率可能高于小微企业的实际税负,这在一定程度上限制了合伙企业在大规模实业投资中的应用。

(二)股息、红利所得的税务处理

当合伙企业对外进行股权投资,并从被投资公司分回股息、红利时,这部分收入如何征税是关键问题。

根据国税函〔2001〕84号《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定执行口径的通知》,合伙企业对外投资分回的利息、股息、红利,不并入企业的收入总额,而应作为投资者个人取得的利息、股息、红利所得,单独纳税。其适用20%的比例税率。这一规定避免了将被动投资的股息收入混同于主动经营的所得,从而适用更高的累进税率,体现了税收中性。例如,一个合伙企业若取得100万元股息,自然人合伙人直接按20%税率纳税,税负为20万元;若并入经营所得,在最高档税率下税负可能高达35万元。

(三)股权转让所得的税务处理

这是当前合伙企业所得税领域最大的“灰犀牛”,争议的焦点在于:自然人合伙人通过合伙企业转让非上市公司股权(或上市公司股票)取得的所得,应定性为何种所得?

1.政策模糊性与地方实践差异:

某些地区,如北京、上海、深圳等地的部分园区,为了吸引股权投资类合伙企业落户,曾长期执行按“财产转让所得”20%税率征收个人所得税的政策。这为私募股权基金行业的发展提供了巨大动力。

国家税务总局在税总稽便函〔2018〕88号《国家税务总局稽查局关于2018年股权转让检查工作的指导意见》等多个文件和稽查案例中表现出将此类所得认定为“经营所得”的倾向。理由是,以投资为主要业务的合伙企业,其股权转让行为是其常规的经营行为,所得应视同经营所得。

随着税务监管的加强,越来越多的地区要求此类所得按“经营所得”5%~35%的累进税率征税。这对于投资回报丰厚的基金项目影响巨大。例如,一个投资项目获利1000万元,按20%征税仅需200万元,而按35%征税则需350万元,税负差异显著。

2.举例分析:某有限合伙企业形式的创投基金(注册于A地),其自然人有限合伙人(LP)张三,通过基金转让一家初创公司股权,实现收益500万元。

情形一(财产转让所得):A地税务机关按“财产转让所得”20%税率征税,张三应纳税额:500万×20%=100万元。

情形二(经营所得):A地税务机关严格执行按“经营所得”征税。假设该基金当年无其他所得,按35%税率,速算扣除数为65500,张三应纳税额:500万×35%-6.55万=168.45万元。

分析:税负相差68.45万元。这种政策的不确定性及回溯性风险,严重影响了投资者的预期和投资决策,成为股权架构设计中最大的税务风险点之一。

(四)税收优惠的适用

对于创投类合伙企业,国家出台了特殊的税收优惠政策,以鼓励创新创业。根据财税〔2019〕8号文件,创投企业可以选择按单一投资基金核算,其个人合伙人从该基金取得的股权转让所得,可按20%税率计税,也可以选择按年度所得整体核算并入经营所得适用5%~35%税率。

这为自然人合伙人提供了一个宝贵的“二选一”机会。对于项目退出集中、单个项目收益巨大的基金,选择单一核算可能更优;对于项目分散且有亏损项目的基金,选择整体核算可能可以利用亏损抵减盈利,实现整体税负优化。这要求在设计基金架构时就要做出前瞻性判断。

三、法人合伙人的所得税问题剖析

法人合伙人(即公司等企业法人)通过合伙企业进行投资,其税务处理逻辑与自然人合伙人迥然不同,核心在于其作为独立的企业所得税纳税主体。

(一)生产经营所得的税务处理

法人合伙人从合伙企业分得的应纳税所得额,应全额并入其自身的年度应纳税所得额中。统一适用25%的企业所得税税率(若符合小型微利企业等条件,可享受优惠税率)。如果合伙企业发生亏损,法人合伙人分得的亏损额,可以用其自身的其他盈利来弥补,从而降低当期税负。反之,如果法人合伙人自身亏损,其从合伙企业分得的利润也需用于弥补自身亏损。

(二)股息、红利所得的税务处理

与自然人合伙人不同,法人合伙人从合伙企业分得的股息、红利,是否可以作为“免税收入”存在巨大争议。

但实务当中,往往根据《中华人民共和国企业所得税法》规定,居民企业直接投资于其他居民企业取得的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。关键在于“直接投资”。合伙企业并非“居民企业”,而是“透明体”。税务机关的主流观点认为,法人通过合伙企业间接取得的股息,不属于“直接投资”所得,因此不能享受免税待遇。

这意味着,一笔利润在被投资公司层面已经缴纳了25%的企业所得税后,通过合伙企业分配给法人合伙人时,仍需在法人合伙人层面再缴纳25%的企业所得税。这实质上造成了“经济性双重征税”,税负高达:1×(1-25%)×(1-25%)=43.75%。这严重制约了法人机构通过合伙企业形式进行投资的积极性。

(三)股权转让所得的税务处理

法人合伙人通过合伙企业转让股权取得的所得,同样并入其应纳税所得额,按25%的税率缴纳企业所得税。

在股权转让过程中,法人合伙人的税负是确定的25%,而自然人合伙人则面临5%~35%的不确定性。在最高档35%的情况下,法人合伙人税负更低;在20%的情况下,则自然人合伙人更优。这为混合型合伙企业的架构设计提供了税收筹划的空间。

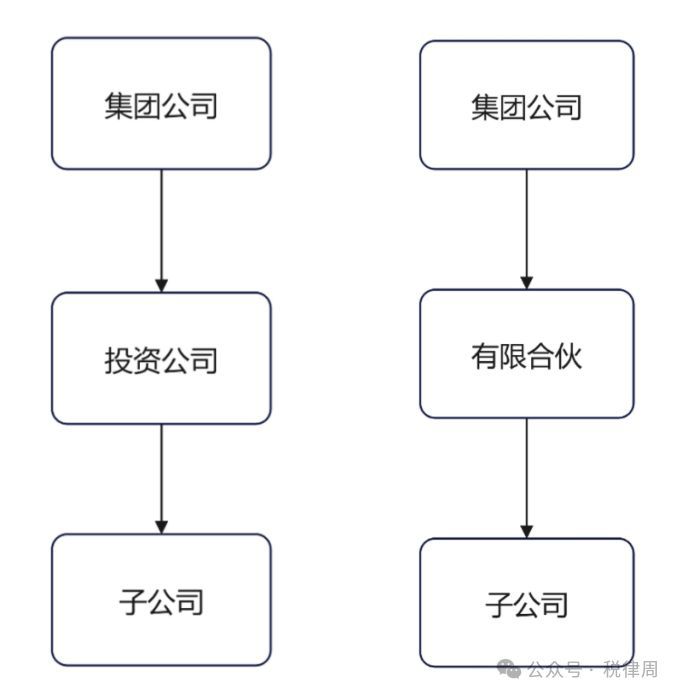

举例分析:某集团公司计划设立一个投资平台,用于持有下属子公司的股权并未来实现资本增值。现有两种架构方案:

方案A:有限责任公司形式,集团公司通过投资公司持股子公司,转让子公司股权,获利1000万元。

方案B:有限合伙企业形式,集团公司作为有限合伙企业的法人合伙人(GP),通过该有限合伙企业再投资子公司,转让子公司股权,获利1000万元。

税负分析:

方案A:投资公司实现利润1000万元,缴纳企业所得税250万元。税后利润750万元若分配给集团公司(母公司),根据免税收入规定,无需再纳税。总税负250万元。

方案B:合伙企业实现股权转让所得1000万元,全部分配给集团公司。集团公司需将这1000万元并入应纳税所得额,缴纳企业所得税250万元。总税负250万元。

结论:在此简单模型下,两种架构税负相同。但若考虑股息收入:假设投资平台从子公司取得股息100万元。

在方案A下,投资公司收到股息属于免税收入,分配给母公司时同样免税。

在方案B下,合伙企业收到股息100万元,分配给集团公司时,无法享受免税,需缴纳25%的企业所得税,即25万元。

综合以上,对于以获取股息收入为主要目的的投资平台,采用合伙企业形式可能导致额外的税收成本。因此,法人合伙人在选择投资通道时,必须精准预测未来收入的构成。

四、现行合伙企业所得税制度存在的问题与优化建议

通过对自然人与法人合伙人所得税制度的深入剖析,可以清晰地看到现行税制存在诸多亟待解决的问题。

(一)存在的主要问题

1.所得性质界定模糊,尤其是股权转让所得对自然人合伙人的定性问题,全国范围内的执法口径不统一,造成了税收套利空间和巨大的合规风险,有违税收公平原则。

2.纳税地点争议频发,对于跨地区经营的合伙企业,其自然人合伙人应在何处申报纳税?是在合伙企业注册地、实际经营管理地,还是合伙人自身所在地?各地为争夺税源,对此理解不一,增加了企业的遵从成本。

3.法人合伙人股息优惠缺失,否认可法人与被投资公司之间的间接投资关系,导致经济性双重征税,扭曲了投资决策,不利于资本的有效配置。

4.政策稳定性不足,部分政策依赖于效力层级较低的通知、公告,且存在前后解释不一致的情况,给市场主体的长期投资安排带来了不确定性。

(二)优化建议

1.明确所得性质判定标准。建议由财政部、国税总局联合出台权威解释,基于合伙企业的“实质经营”属性来判定所得性质。例如,可规定以持有和转让股权为主要业务的私募基金,其股权转让所得对自然人合伙人可按20%税率征税;而参与实体经营的合伙企业,其各类所得则按“经营所得”征税。这既符合量能课税原则,也能稳定市场预期。

2.统一并明确纳税地点。确立以“合伙企业实际经营管理地”为唯一纳税地点的原则,并细化“实际经营管理地”的判定标准(如主要决策地、核心团队常驻地等),从制度上杜绝税源争夺。

3.打通法人合伙人股息免税通道。建议修订相关政策,承认合伙企业的税收透明体地位在股息传递上的效力。只要法人合伙人通过合伙企业“间接投资”于居民企业,且满足持股时间等条件,其分得的股息应同样享受免税待遇。这符合消除重复征税的国际惯例。

4.加强政策协调与稳定性。在出台新的税收政策时,应进行充分的系统性与前瞻性评估,确保与现有法律体系的协调。同时,对于既有的优惠政策(如创投企业单一核算),应保持其长期稳定性,为市场提供可预测的税收环境。

五、结论与展望

合伙企业在我国多元化的股权架构体系中占据着不可替代的地位。其“先分后税”的穿透机制在带来灵活性与税负优势的同时,也因合伙人身份的差异和收入类型的复杂化,衍生出了一套极其精细且充满挑战的所得税规则体系。

对于自然人合伙人,其税负的核心变量在于所得性质的认定,特别是股权转让所得,在“经营所得”与“财产转让所得”之间的摇摆,是其最大的税务风险与筹划焦点。

对于法人合伙人,其税务处理的关键在于能否享受企业所得税体系下的各类优惠,特别是股息免税的“间接投资”资格缺失,是其通过合伙企业投资的主要障碍。

在混合型合伙架构中,必须综合权衡自然人与法人合伙人的不同税负特性,结合投资项目的预期回报模式(股息为主还是增值为主),进行精细化的设计和测算。

展望未来,随着我国资本市场的进一步成熟和税收法治化进程的推进,合伙企业的所得税制度必将朝着更加清晰、公平、稳定的方向演进。市场参与者,无论是创业者、投资者还是专业顾问,都必须深刻理解这套规则的底层逻辑与动态变化,才能在复杂的股权架构设计中,做出最有利于商业目标与税务合规的明智决策。唯有如此,合伙企业这一古老而富有生命力的商业组织形式,才能在新时代的经济发展中持续焕发活力。

参考文献

1.刘剑文:财税法学[M].北京:高等教育出版社,2016

2.国家税务总局 关于合伙企业合伙人所得税问题的通知,财税〔2008〕159号

3.国家税务总局 关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定执行口径的通知,国税函〔2001〕84号

4.国家税务总局关于企业所得税核定征收有关问题的公告 国家税务总局公告2012年第27号

5.国家税务总局稽查局关于2018年股权转让检查工作的指导意见 税总稽便函〔2018〕88号

6.财政部、国家税务总局 关于创业投资企业个人合伙人所得税政策问题的通知,财税〔2019〕8号

7.财政部 税务总局关于权益性投资经营所得个人所得税征收管理的公告 财政部 税务总局公告2021年第41号

8.王培尧:合伙企业股权转让所得课税规则研究[J].税务研究,2020(5):78-83

9.张牧君:合伙制私募基金税收政策:争议、困境与出路[J].金融法苑,2021(2):150-165.

10.《中华人民共和国合伙企业法》

11.《中华人民共和国企业所得税法》

12.《中华人民共和国个人所得税法》