从喀什出发,沿着中巴友谊公路向西南行驶,海拔表的数字一路攀升。当车窗外的胡杨渐渐换成贴地生长的红柳,远处的山峦褪去赭石色的衣袍,露出皑皑雪顶时,同行的塔吉克族向导艾力笑着说:“看,冰山之父在等你了。”顺着他指的方向望去,慕士塔格峰正从云层中探出头,浑圆的峰顶覆盖着千年不化的积雪,像一位白发苍苍的老者,静静地俯瞰着这片被称为“世界屋脊”的土地。

抵达喀拉库勒湖时,恰逢晨雾未散。柯尔克孜语里,“喀拉库勒”意为“黑湖”,可眼前的湖水却半点不黑,反倒像一块被晨光浸润的碧玉。湖水最深处藏在山影里,是墨绿的;靠近湖岸的地方,因着水下卵石的映衬,泛着浅绿的光泽;而在雾缝漏下的阳光处,湖面忽然绽开一抹宝蓝,像有人将天空裁了一角铺在水上。艾力告诉我,这湖水的颜色一天能变八次,晴时是宝石蓝,阴时是墨玉黑,日落时会染成鎏金,比姑娘的心思还难猜。

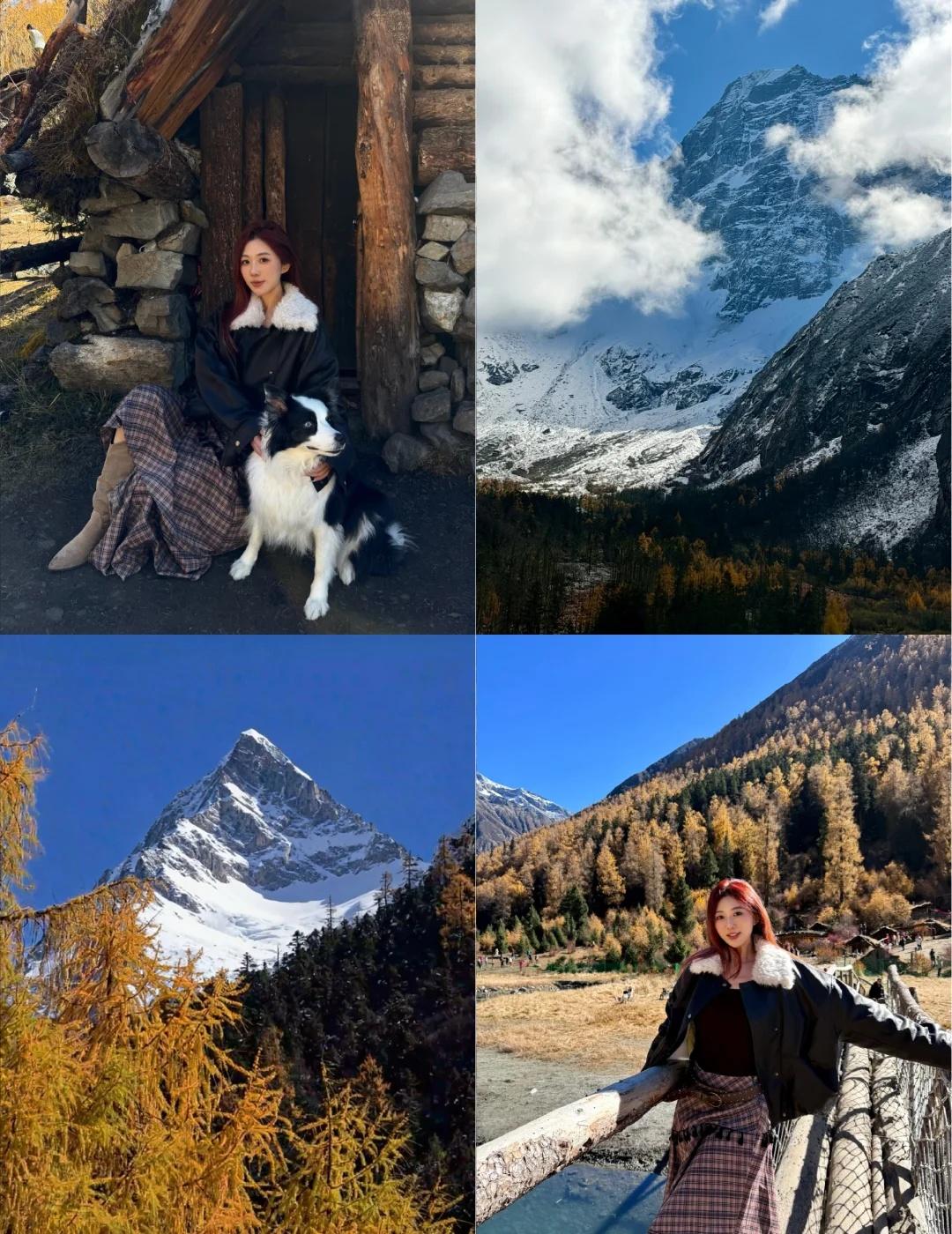

沿着湖边的碎石路漫步,脚下的石子带着夜霜的微凉。不远处的草原上,几群牦牛正低头啃食枯草,黑色的身影与雪白的绒毛在淡金色的晨光里格外鲜明,脖颈间的铜铃“叮铃”作响,声音顺着湖面飘过来,竟比城里的音乐还动人。湖面极静,静得能将“昆仑三雄”的身影完整地拥入怀中——慕士塔格峰的雄浑、公格尔峰的险峻、公格尔九别峰的挺拔,三座雪山的倒影与湖中的云影重叠,风吹过时,光影在水面轻轻晃动,分不清哪是山,哪是影,哪是天上的云。

正午时分,我们驱车向慕士塔格峰的冰川腹地行进。车在海拔4500米的地方停下,再往前,只能靠步行。刚打开车门,一股清冷的风就裹着雪粒扑过来,带着冰川特有的凛冽气息。脚下的路渐渐从碎石变成冰层,踩上去“咯吱”作响,需得扶着路边的冰柱慢慢走。越往深处,冰川的奇观越令人震撼:数十米高的冰塔林如银色的石林般矗立,阳光透过冰棱的缝隙,在地上投下蓝紫色的光斑;冰柱悬挂在崖壁上,像凝固的瀑布,顶端滴下的融水砸在冰面上,汇成细小的溪流,溪水清澈见底,倒映着头顶的冰蓝。艾力指着一处冰洞说,塔吉克族的青年男女会来这里许愿,因为传说冰山之父会守护纯洁的爱情,冰洞深处的蓝光,就是它祝福的眼眸。我探头望去,冰洞内部泛着幽幽的蓝,仿佛藏着另一个纯净的世界。

傍晚时分,我们抵达了塔什库尔干县城,远远就望见了矗立在高台之上的石头城。这座古丝路的重要驿站,如今只剩断壁残垣,土黄色的城郭在夕阳下勾勒出苍劲的轮廓,墙角的芨芨草在风中摇曳,带着千年的沧桑。站在城墙上远眺,脚下是开阔的金草滩,塔里木河的支流从草滩中蜿蜒而过,像一条银色的丝带。牧民们正赶着羊群回家,雪白的羊群在金色的草滩上移动,远远望去,像撒了一把碎盐。夕阳将天空染成橙红,石头城的影子被拉得很长,与草滩上的羊影、河影交织在一起,让人恍惚间觉得,千年前商队的驼铃声,似乎还在这高原上回荡。

晚上,我们住在艾力的家里。他的妻子古丽穿着绣着红边的白色连衣裙,头上戴着缀满银饰的帽子,见我们来,立刻端出了刚烤好的馕和热气腾腾的奶茶。馕是用高原的青稞面做的,表面撒着芝麻,咬起来又香又有韧劲;奶茶温热醇厚,带着奶皮的香气,喝下去后,浑身的寒气都消散了。饭桌上,艾力的父亲弹起了库姆孜,琴声悠扬,古丽和孩子们随着琴声跳起了鹰舞——他们伸展着手臂,像雄鹰展翅般旋转、俯冲,银饰在灯光下闪着光,与窗外的星光遥相呼应。老人说,塔吉克人是“高原上的雄鹰”,这舞蹈,是对雪山的敬畏,也是对生活的热爱。

深夜的帕米尔格外安静,我走出屋外,抬头望见了这辈子见过最璀璨的星空。银河像一条银色的河流横亘在夜空,星星密集得仿佛伸手就能摘下,慕士塔格峰的剪影在星光下愈发清晰,像一位沉默的守护者。风轻轻吹过,带来远处草原的青草香,还有牧民家隐约的犬吠。这一刻,没有城市的喧嚣,只有雪山、星空与风声,让人觉得自己渺小又踏实,仿佛与这片高原融为一体。

离开帕米尔那天,天刚蒙蒙亮。车子驶离塔什库尔干时,我回头望去,慕士塔格峰又隐入了晨雾中,喀拉库勒湖泛着淡淡的微光,石头城的轮廓在晨光里若隐若现。我忽然明白,帕米尔的美,从不是单一的壮阔。它是湖水光影的变幻,是冰川的凛冽与纯净,是石头城的千年沧桑,更是塔吉克人脸上温暖的笑容。这片高原用它的雪山、湖泊与烟火,告诉每一个到访者:最动人的风景,永远是自然与人文的共生,是岁月沉淀下的厚重与温柔。