导读:固态电池失算了?国产核电池测试成功,外媒:新能源格局生变了

又有一个领域,我们已然跑在了世界前列!近日,国内传来一则令人备受鼓舞的消息:由我们建造的全球首座陆上商用模块化小型核反应堆“玲龙一号”,已顺利完成一回路冷态功能试验。据预计,该反应堆年发电量可达 10 亿度,能够满足 52.6 万户家庭的用电需求。

此消息一经传出,便在全球核能领域引起了广泛关注与强烈反响。“玲龙一号”并非普通的核电站,其蕴含的新技术,有望重塑全球新能源版图。倘若这项小型堆技术能够持续发展并成熟,那么核动力汽车或许将成为现实。届时,汽车或许能够实现“一次充能,终生续航”的理想状态。而美欧刚刚开始着手追赶的固态电池技术,或许在尚未成熟之际便会被时代所淘汰。外媒也纷纷表示:新能源格局生变了!

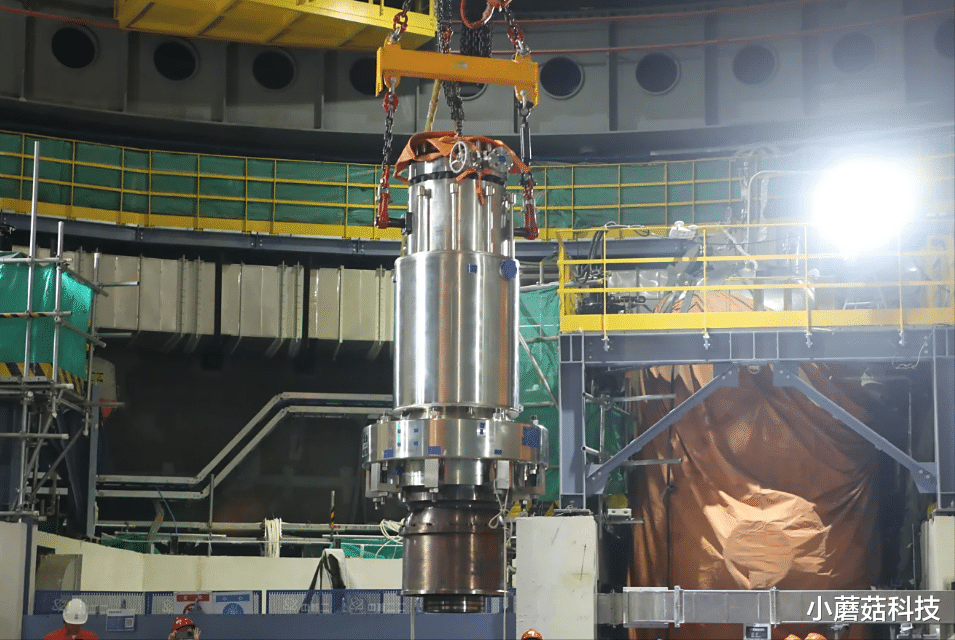

提及核电站,多数人的直观印象往往是占地面积达上千亩、投资规模以百亿计、建设周期长达十几年的大型设施。然而,“玲龙一号”的问世,彻底扭转了这一传统认知。它将反应堆、蒸汽发生器等关键装置,集成于一个直径约 10 米、高度约 14 米的钢制“能量舱”内。这一创新之举,恰似把一座几十层楼高的巨型锅炉房,浓缩成一个可置于客厅的壁炉。

当下,“玲龙一号”的建设周期从原本的 5 - 8 年大幅缩短至约 40 个月;建设成本方面,单机组造价得以控制在 40 亿元以内;发电成本低至 0.4 元/度,足以与火力发电相抗衡。更为突出的是,其稳定性显著提升:堆芯功率密度降低 30%,辐射应急区仅为五百米,核燃料使用量也相应减少。

然而,鲜为人知的是,今日的辉煌成就,实则源自往昔的艰难与屈辱。回顾我国核电事业的发展历程,那是一部充满“卡脖子”困境的辛酸史。在核工业发展初期,我国在诸多方面受制于国外。核电站建设所需的材料、设备,乃至最基础的防护服、安全鞋、办公耗材等,均依赖国外采购。彼时,外方甚至冷嘲热讽:“你们除了会开复印机,还能干什么?”在先进核燃料元件研发领域,国外实施严格的技术封锁,我国核动力研究人员面临着技术积累匮乏、实践经验缺失、可用材料稀缺的艰难局面。1991 年秦山核电站并网发电前夕,仍有外方代表在会议上讥讽道:“有原子弹、氢弹但没有核电站的国家,算不上核大国。”

面对种种打压、限制与嘲笑,我国核工业人并未退缩。自秦山、大亚湾核电站起步,我国核工业持续探索、砥砺前行。中核集团在自主设计建造秦山一期、秦山二期核电站的基础上,历经多年努力,成功研发出具有自主知识产权的三代核电技术——“华龙一号”。如今,全球首座陆上商用模块化小堆“玲龙一号”顺利完成一回路冷态功能试验,在全球小型堆领域占据领先地位。我国核动力反应堆技术在克服重重困难后,已迈入世界先进水平行列。

值得强调的是,“玲龙一号”并非个例。类似的逆袭故事,正在多个高端领域同步上演!

复旦大学成功研发出全球首块二维材料芯片,这一成果意义非凡,它成功打破了硅基芯片的性能极限。在航天科技领域,液氧甲烷发动机实现了回收利用,使得火箭发射成本瞬间降低了七成。目前在全球小型核能堆领域亦是如此。美国的NuScale项目尚处于搭建雏形的阶段,俄罗斯的KLT - 40S才刚刚起步,而唯有我国的“玲龙一号”已接近“实质性运营”阶段。诚如工程院院士叶奇蓁所说:“这将改写核能格局。”

如今,沙特、阿根廷等多个国家已诚挚地向我方发出合作邀请。对于这些能源需求极为迫切、电网规模相对有限的国家而言,小型堆无疑更贴合其现实状况——它具备投资较少、建设速度快、易于转让且风险较低等显著优势。而我们,已然率先屹立于这场能源跃迁的关键风口之上。

当核能变得这般小巧、稳定且具有经济性时,人类对于能源的想象空间也随之得到进一步拓展,尤其是针对那个困扰了我们长达百年之久的问题:汽车的动力来源。不妨设想一下,倘若将“玲龙一号”这般规模的小型堆技术持续进行微型化处理,打造出一个“车载微型核能量舱”,那将会带来怎样的变革呢?

或许,它能实现无穷续航。一次添加核燃料,便可能支撑车辆行驶数十年,甚至覆盖其整个生命周期,如此一来,里程焦虑将彻底成为历史词汇。或许,它能达成能源清洁的目标,运行过程中几乎实现零碳排放,堪称真正意义上的绿色能源。又或许,它能推动动力实现质的跃迁,为重型卡车、远洋船舶,乃至未来的飞行器提供目前化学电池难以望其项背的澎湃动力。

这一切并非遥不可及的虚幻想象。“玲龙一号”的成功,意味着我们不仅成功追上了全球核能变革的前进脚步,更在商用化以及工程落地方面率先跨越了关键节点。未来,世界或许会惊讶地发觉,新能源时代的答案,已然在东方大地悄然绽放光芒。

评论列表