很少有人注意到,即使在健康状态下,我们的两个鼻孔也从未同时 “全力工作”。鼻腔内的黏膜下分布着大量勃起组织,类似海绵体,会在自主神经系统的调控下周期性充血肿胀,这一现象被称为 “鼻周期”(Nasal Cycle)。

正常的鼻周期约 2-7 小时循环一次:当左侧鼻腔黏膜充血时,气流阻力增大,通气量减少,右侧则处于舒张状态,保持通畅;几小时后两侧角色互换。这种 “轮岗” 机制能让鼻腔黏膜得到交替休息,同时维持稳定的总通气量,确保嗅觉敏感度。健康人通常不会察觉这种细微变化,因为两侧通气差异较小。

二、感冒打破平衡:炎症让 “轮岗” 变 “堵车”

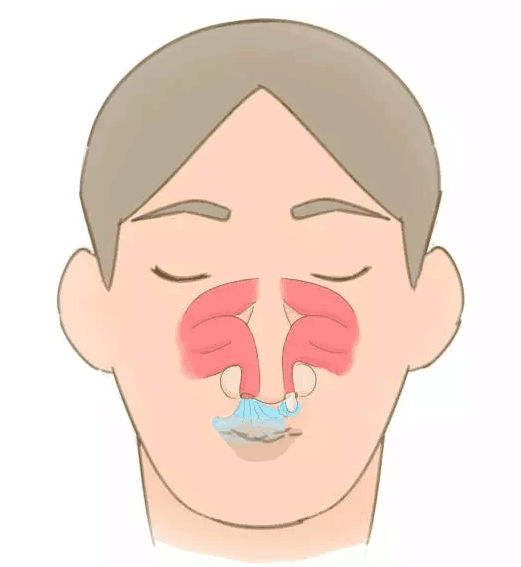

感冒病毒入侵后,鼻腔黏膜成为首要攻击目标,引发急性炎症反应,原本规律的鼻周期被彻底打乱。病毒刺激会导致黏膜下血管剧烈扩张,白细胞大量聚集,分泌物(鼻涕)急剧增多,此时 “单侧堵塞” 的感受会被无限放大。

从生理逻辑看,这种单侧堵塞并非随机发生。鼻周期的调控中枢与睡眠周期、体位密切相关:平躺时,下方鼻孔受重力影响,黏膜充血更严重,堵塞感更明显;侧睡时,朝下的一侧总是先 “罢工”。这解释了为何感冒时翻身能短暂缓解鼻塞 —— 本质是让充血的黏膜暂时 “减负”。

同时,炎症会加剧两侧鼻腔的通气差异。健康时两侧通气比例约为 6:4,感冒后可能达到 9:1 甚至完全堵塞一侧,这种强烈的不对称性让大脑清晰捕捉到 “一边通一边堵” 的异常信号。

三、身体的 “防御智慧”:堵塞也是一种保护

单侧鼻塞看似恼人,实则是身体的防御策略。堵塞侧的鼻腔黏膜充血肿胀,能像屏障一样减缓气流速度,让分泌物更充分地黏附病毒和细菌;同时,湿润的黏膜环境能增强白细胞的吞噬能力,相当于在鼻腔内搭建了 “防御堡垒”。

而通畅侧则承担着维持呼吸、感知气味的功能,确保人体基本生理活动不受影响。这种 “分工合作” 的模式,是进化过程中形成的高效免疫应对机制。

四、科学应对:缓解鼻塞的正确方法

面对单侧鼻塞,盲目擤鼻或使用药物可能适得其反。正确的做法是:

温敷鼻梁:用 40℃左右的湿毛巾敷鼻根,促进黏膜血管收缩,每次 10 分钟,每日 3 次;

生理盐水冲洗:通过温和冲洗清除分泌物,减轻黏膜刺激,每日 1-2 次即可;

调整睡姿:每 2-3 小时翻身一次,避免单侧黏膜长期充血;

谨慎用药:含麻黄碱的滴鼻剂连续使用不超过 3 天,以免引发药物性鼻炎。

需要警惕的是,若单侧鼻塞超过两周且伴随鼻涕带血、头痛等症状,可能并非单纯感冒,需排查鼻窦炎、鼻息肉等疾病。

感冒时的单侧鼻塞,本质是鼻周期在炎症干扰下的 “失常表现”,既是病理信号,也是身体的防御反应。理解这一生理机制,不仅能帮我们更科学地应对不适,更能让我们读懂身体发出的 “健康密码”—— 那些看似恼人的症状,往往藏着生命自我保护的智慧。