唐朝是中国历史上最繁荣富庶的朝代,自公元618年高祖李渊建国,至公元907年朱温灭唐,历时二百八十九年,享国时间位居历朝之首。

自公元755年起,长达八年的“安史之乱”使原本强盛的大唐王朝走向衰亡,陷入了覆灭的绝境。

未来一百多年,唐朝虽勉强存续,却已千疮百孔。藩镇割据与宦官擅权两大弊病,令大唐名存实亡,失去影响力,如同朽木陷于时代泥潭,无法自拔。

唐王朝第十代君主李适,曾力图凭个人之力摆脱困境,重振大唐。然而,这仅是短暂的复兴迹象,终未能改变大局。

一场意外变故,致李适行为反常,成为推动唐王朝走向崩溃的关键人物。

他究竟拥有怎样独特的故事?

【年少颠沛流离,饱尝战乱之苦】

李适身为王孙,本应享有快乐童年。若非后来变故,即便不当皇帝,也定是个逍遥自在的富贵王爷。

十四岁那年,安禄山与史思明叛变。祖爷爷李隆基携杨玉环逃往成都,自己亦随家人辗转流离,躲避战乱。历史不容假设,唯有面对现实。

逃亡路上,凌乱街市、倒塌屋舍、羸弱饥民、累累白骨,令十四岁孩子心灵重创。他不解,父皇所述的盛世大唐何以至此?君臣关系为何剑拔弩张?君明臣贤、相互信任竟如此之难?

七年蹉跎中,父皇仍予建功之机。安史之乱将平,李适被封兵马大元帅,成平乱最大受益者。764年,其二十三岁立为皇太子,十五年后,近不惑之年,终登基为李唐第十帝。

【中年雄心勃勃,力促中兴气象】

经历大战后,流离的大唐子民、路旁残垣断壁、带血的摇摇欲坠夕阳,无时不刻提醒着他:须振作,求中兴,做挽狂澜于既倒的明君。

因此,他秉持“疑人不用,用人不疑”的原则,吸引众多有能力的臣子聚集身旁,杨炎便是其中的佼佼者。

杨炎生于727年,比李适大十四岁,老成持重且经验丰富。他须眉俊美,文藻雄丽,性格豪爽。李适登基后,在崔祐甫推荐下,杨炎获任宰辅,得以指点江山。

杨炎建议下,李适大改国家税收。唐以来,“有田租、有身庸、有户调”的制度繁重,苛捐杂税众多,加之地方豪吏盘剥克扣,致使百姓生活陷入绝境。

杨炎提出“两税法”,核心在于将税制由“按人丁”转为“按资产”,此举有效减少了地方官吏以各种名义盘剥百姓的风险。

杨炎规定官吏仅夏秋两季依法征税,严禁其余时间骚扰百姓;且“两税法”将商贾、官吏也列为征税对象,此举广受底层群众支持。

“得民心者得天下”,李适委杨炎等能臣行颠覆性改革,令衰颓大唐重现生机,官民皆大欢喜,国家焕发新活力。

李适借势整顿,严禁太监干政。然此举仅为大唐短暂回光,继安史之乱,更大叛乱来袭,击碎李适重振信心,大唐这艘巨轮濒临沉没。

【藩镇阉宦之祸,彻底击垮信心】

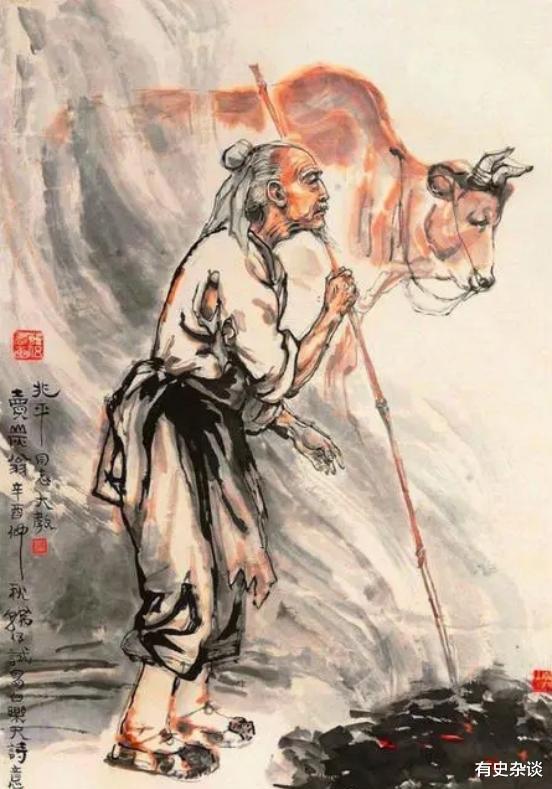

一车炭重达千余斤,宫使强驱带走无奈何。仅以半匹红纱与一丈绫,系在牛头充作炭的价值。

白居易《卖炭翁》记述唐德宗李适后期暴政对民众的伤害。或有疑问:李适非力行改革、一心为民之君乎?何以地方酷吏剥削严重,民众受苦?

李适因野心过大,于大唐中兴之际做出一决定,致使自己在王朝刚恢复生机之时,便彻底陷入了深渊。

决定为削藩,以固李适之权,复大唐昔日辉煌。削藩乃必要手段,需全国同心。然李适实施中犯致命错,致藩镇反增,大唐皇族再难振兴。

形势起初发展顺利,山南节度使梁崇义与成德节度使李惟岳相继归顺,李适心生欢喜,认为宾服九州之日指日可待。

李适未料,“以藩攻藩”之策未达长效,反引藩王不满。朱滔等四大藩王首举反旗,随后李希烈亦叛,与四王同流合污,重创大唐。

李适未履行对削藩军承诺,引发内乱。泾原军太尉朱泚称帝,逼近长安,李适逃往奉天。本欲仿李隆基逃成都,经大臣劝谏后打消此念。

“泾原兵变”经浑瑊、马燧、骆元光等将征讨后平息。李适因此性情大变,李唐王朝随之横征暴敛,贪婪任性,踏上不可逆转的覆亡之路。

【晚年性情大变,贪婪昏庸无道】

李适感人生苦短,觉及时行乐方为正途,遂弃继位初之抱负,废与杨炎所立利民改革。瞬间,由积极英明之中兴主变为横征暴敛、贪婪无道之昏君。

晚年李适首倡贪腐,据《资治通鉴·唐记五十》,官员陆贽拒礼遭其训斥,称其“不通世故”。国君竟以索贿为荣,千百年来,实属罕见。

李适为满足私欲,频繁向地方官索财,并纵容其剥削百姓,行为恶劣,堪称大唐王朝的“头号无赖”。

他本禁太监干政,却让宦官做爪牙,赴民间敛财。李适之策独特,宦官采办宫中物品,常低价取货或分文不给,形同抢劫。而他竟期望如此,还美称此举为“宫市”。

李适后期放大宦官权力,致其统帅禁军并掌握多项特权,如宣徽使等,几乎与文武百官平权,此等行为必遭底层人民反抗。

因此,阉宦专权再度崛起,势不可挡,侵蚀着腐朽的大唐。直至黄巢发起大规模起义,朱温率百万雄兵,最终为大唐敲响了丧钟。

【结语】

大唐曾享巅峰荣耀,万邦朝拜,百姓富裕,天下太平,此等恢弘景象,自古未有。

李隆基虽精通音律,却未能维持大唐盛世和谐。兵败与离乱频发,致使曾经五彩斑斓的大唐逐渐褪去了它的色彩。

李适现,令衰颓大唐现重整之态,然仅是临终回光,昙花一现之改革,终因藩镇之乱而破灭。

这是天意使然还是人为破坏?李适前后施政截然不同,令人唏嘘。长安城头,残破“唐”旗在北风中飘扬,似发出哀嚎之音。