一场由罗永浩公开质疑引发的"预制菜风波",将西贝从"西北菜代表"的神坛上拉下,推向了舆论的风暴中心。从9月10日的"价格虚高、预制菜泛滥"指控,到9月12日后厨直播自证翻车,再到9月15日道歉信的"文字游戏",这场持续半个月的争议,早已超越了单纯的"菜品质量"之争,撕开了餐饮行业最脆弱的信任伤疤——当"现做"人设崩塌、"高价"标签失焦、"真诚"沦为口号,消费者究竟在为什么买单?

一、从"现做神话"到"预制菜现形记":人设崩塌的连锁反应

西贝的危机始于"人设"与现实的剧烈割裂。作为主打"西北农家菜"的中高端餐饮品牌,"现做现卖"一直是其核心竞争力。贾国龙曾公开强调"西贝没有预制菜",门店菜单上"现炒""现炖""现烤"的标识更是随处可见。这种对"新鲜"的极致强调,让消费者愿意为其人均166元的价格买单——毕竟,在快餐化时代,"现做"意味着更高的食材成本、更复杂的操作流程,以及对品质的把控。

但罗永浩的质疑与后厨直播的"翻车现场",彻底打破了这一幻象。儿童餐中使用保质期24个月的冷冻西兰花、烤鱼原料冷冻18个月、标榜"慢炖"的鸡汤依赖预调酱料......这些被镜头记录的细节,不仅坐实了"预制菜泛滥"的指控,更暴露了西贝"现做"宣传的系统性虚假。当厨师坦言"烤鱼是工厂腌制",当后厨操作与菜单承诺严重不符,消费者突然意识到:自己为"现做"支付的溢价,不过是为品牌的"人设包装"买单。

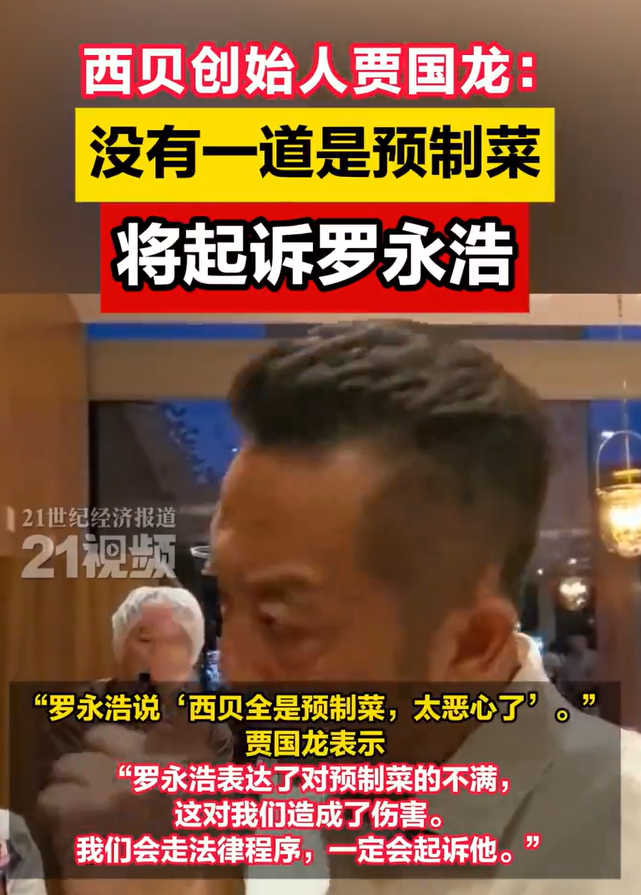

更致命的是,贾国龙最初的强硬回应("100%没有预制菜")与后续的"自证翻车"形成了强烈反差。这种"先否认后承认"的操作,不仅消耗了消费者对品牌的信任,更坐实了"傲慢"的指控——当企业将消费者的质疑视为"找茬",而非改进的机会,信任的崩塌便已注定。

二、从"虐客"到"文字游戏":公关失策加速舆论反噬

西贝的危机公关,堪称教科书级的"反向操作"。贾国龙在行业群的道歉中,前半句"顾客虐我千百遍,我待顾客如初恋"试图营造"委屈求全"的形象,后半句却话锋一转指责罗永浩是"网络黑嘴、网络黑社会",瞬间将矛盾从"产品问题"转移到"攻击个人"。这种"倒打一耙"的回应,彻底激怒了消费者——正如罗永浩反问的:"顾客被你打成网络黑社会,谁虐谁?"

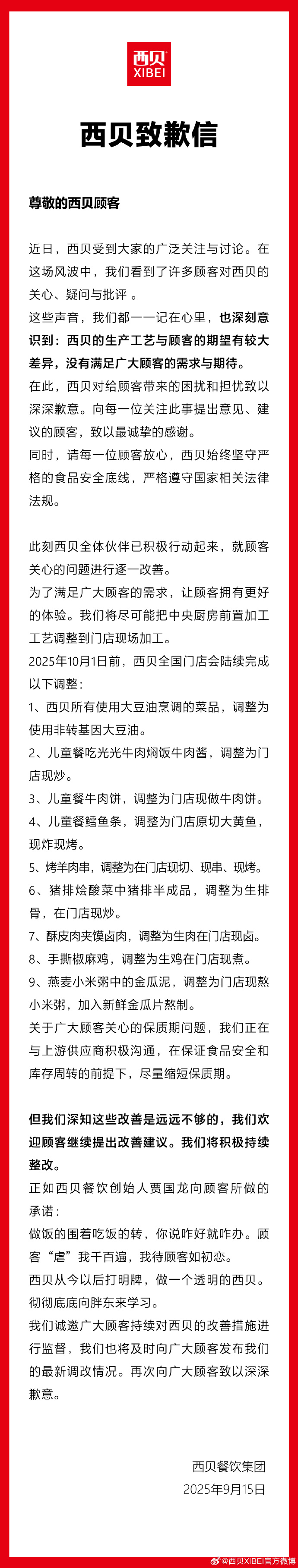

随后的官方致歉信更暴露了西贝对舆论场的误判。信中保留"顾客虐我千百遍"的表述,被批"将消费者合理质疑污名化";整改措施虽涉及食材升级、部分菜品现制,却对核心争议(预制菜标注、高价合理性)避而不谈。当舆论要求"明码标价"时,西贝选择沉默;当消费者呼吁"公开供应链"时,西贝强调"向胖东来学习"。这种"避重就轻"的态度,让整改承诺显得空洞无力。

数据不会说谎:全国门店日均营收暴跌200万-300万元,北京某店客流减少70%,紧急发放的500元员工补贴难掩长期信任危机。西贝用实际行动证明:在餐饮消费早已从"吃饱"转向"吃安心"的今天,敷衍的公关、傲慢的态度,比菜品本身的问题更能摧毁品牌价值。

三、从"现做"到"透明":餐饮行业的信任重建法则这场风波的本质,是消费者对"知情权"的集体觉醒。老乡鸡的案例提供了正面参照:公开20万字溯源报告、明确标注预制菜比例,虽然承认使用了部分预制菜,却因"透明"赢得了罗永浩的认可。消费者并非排斥预制菜(如蜜雪冰城的低价模式已被接受),而是无法容忍"高价卖预制菜"的隐性消费——当消费者为"现做"支付溢价,却发现自己吃的是冷冻食材加工的菜品,本质上是一种"欺诈"。

西贝若想挽回信任,需要的不是"缩短冷冻食材保质期"的模糊承诺,而是直面三大核心问题:其一,明确标注所有菜品是否为预制菜及加工流程;其二,解释人均166元的高价与预制菜成本的匹配度;其三,公开供应链细节,让"现做"承诺可验证、可追溯。正如网友所言:"我们不反对预制菜,但反对把预制菜当现做卖,更反对用'现做'的名义收高价。"

更深远的启示在于,餐饮行业的竞争早已从"产品力"升级为"信任力"。消费者愿意为"新鲜"付费,但更愿意为"真诚"买单;会为"特色"停留,但会因"隐瞒"离开。当西贝将"顾客的钱包"而非"老板的尊严"置于核心,当"现做"不再是营销口号而是操作常态,这场风波才能真正转化为品牌进化的契机。

从"现做神话"到"预制菜现形",从"强硬回应"到"道歉翻车",西贝的危机不仅是某家企业的挫折,更是整个餐饮行业的一面镜子。它提醒所有品牌:在这个信息透明的时代,信任是最珍贵的资产,而维护信任的唯一方式,是坦诚、透明,以及对消费者权益的敬畏。