民国初年,运河边的青溪镇住着百十来户人家,镇东头的林阿嫂,是个再普通不过的寡妇。丈夫三年前在运河上运货时翻了船,留下她和六岁的儿子小石头,守着一间不足十平米的针线铺过活。

铺子小归小,却总飘着暖烘烘的人气。林阿嫂的手巧,针脚比别家密三分,邻里谁家孩子衣裳短了、老人棉袄破了,找她缝补,她从不推辞,给几个铜板也行,送把青菜、抓把红薯干也成。去年冬天小石头发急烧,夜里没药,是隔壁王大娘顶着寒风跑了三里地,从镇上唯一的药铺里赊来的退烧药。打那以后,林阿嫂总说:“咱这日子,是靠街坊邻里帮衬着过的,能帮一把就帮一把。”

青溪镇就一家盐铺,老板姓张,是个出了名的 “铁公鸡”。这年入秋,连着两个月没下雨,运河水浅,运盐的船过不来,张盐商眼珠一转,干脆把盐铺的朱漆大门一关,门环上挂了块 “盐尽待补” 的木牌,实则把上千斤盐都藏进了后院的地窖里。

盐是百姓过日子的命脉,没了盐,菜没滋味不说,久了人还会腿软心慌。起初大家以为真没盐了,还能凑活用酱油、咸菜顶几天,可过了半个月,张盐商的门还是紧关着,有人瞧见他后院的伙计半夜往地窖里搬东西,袋口漏的盐粒在月光下泛着白霜,这才知道是他故意囤盐,等着涨价。

镇上的老秀才去找张盐商说理,被他堵在门口:“我这盐是自己花钱进的,想卖就卖,想囤就囤,你管得着?” 老秀才气得胡子直抖,却没辙 —— 张盐商是镇上的纳税大户,连镇长都得让他三分。

百姓们急得团团转。王大娘的老伴儿本就有腿疾,缺了盐之后,更是连床都下不来,天天躺在床上哼唧;小石头也总吵着:“娘,菜里没味儿,我不想吃。” 林阿嫂看着儿子碗里没怎么动的青菜,又想起王大娘抹着眼泪求她帮忙缝补寿衣时的样子,心里像堵了块石头。

这天傍晚,林阿嫂去给镇西头的李奶奶送缝好的棉袄,路过张盐商的家门口,听见里面传来他跟账房先生的对话:“城里的李财主家的千金,你知道吧?我托人打听了,人家还没许配人家,要是能娶过来,咱这盐铺往后就能卖到城里去!” 账房先生附和着:“老板有眼光,就是李财主爱面子,怕是看不上咱做盐生意的……”

林阿嫂心里忽然一动。她想起自己有个远房表姐,在城里李财主家做丫鬟,前阵子还托人给她带过消息,说李财主最看重 “行善积德”,家里的匾额都是 “仁厚传家” 四个大字。

回到家,林阿嫂连夜给表姐写了封信,托去城里送菜的王大叔捎带。信里没说别的,只问表姐能不能帮忙传个话,说青溪镇有个商户想为百姓做点实事,就是没机会让李财主知道。

过了三天,王大叔从城里回来,捎了表姐的回信:“李老爷最近正想找个‘有仁心’的商户合作,要是那商户真能帮百姓,老爷愿意见他一面。”

林阿嫂拿着信,心里有了主意。第二天一早,她换了件干净的蓝布衫,把头发梳得整整齐齐,径直去了张盐商的家。

门房通报的时候,张盐商正在后院看盐仓,听说有个 “能帮他牵线李财主” 的人来,赶紧让人把她请进客厅。他上下打量着林阿嫂,见她穿得普通,语气里带着傲慢:“你就是来牵线的?李财主那边真说了愿意见我?”

林阿嫂坐在椅子上,手里攥着帕子,语气平静:“张老板,我表姐在李老爷家做了五年丫鬟,说话还是有分量的。不过李老爷最看重‘仁’字,前儿个我表姐还跟我说,最近有青溪镇的百姓去城里买盐,说镇上的盐铺关了门,大家连菜都吃不下。李老爷听了就问,这盐铺老板怎么不体恤百姓?”

张盐商的脸一下子沉了,又赶紧追问:“那…… 那李老爷没说别的?”

“说了,” 林阿嫂顿了顿,看着张盐商的眼睛,“表姐说,李老爷要是知道您能开仓卖盐,价格公道,肯定觉得您是个有仁心的人 —— 谁家愿意跟个让百姓骂的亲家呢?再说了,您要是帮了百姓,镇上的人都念您的好,往后您的盐铺生意不也更好?”

张盐商摸着下巴,心里盘算起来:娶李财主的女儿是大事,要是因为囤盐坏了名声,可就亏大了。再说,盐囤着也是囤着,先卖一部分,赚个 “善人名声”,等见过李财主,再把剩下的盐涨价卖,不也一样?

他越想越觉得划算,立刻拍着桌子说:“行!我这就开仓卖盐,价格比平时还低两文钱!你跟你表姐说,等我卖完盐,就去城里见李老爷!”

林阿嫂站起身,笑着说:“张老板放心,我这就给表姐捎信。不过百姓们都快没盐吃了,您要是能今天就开仓,大家肯定更念您的好。”

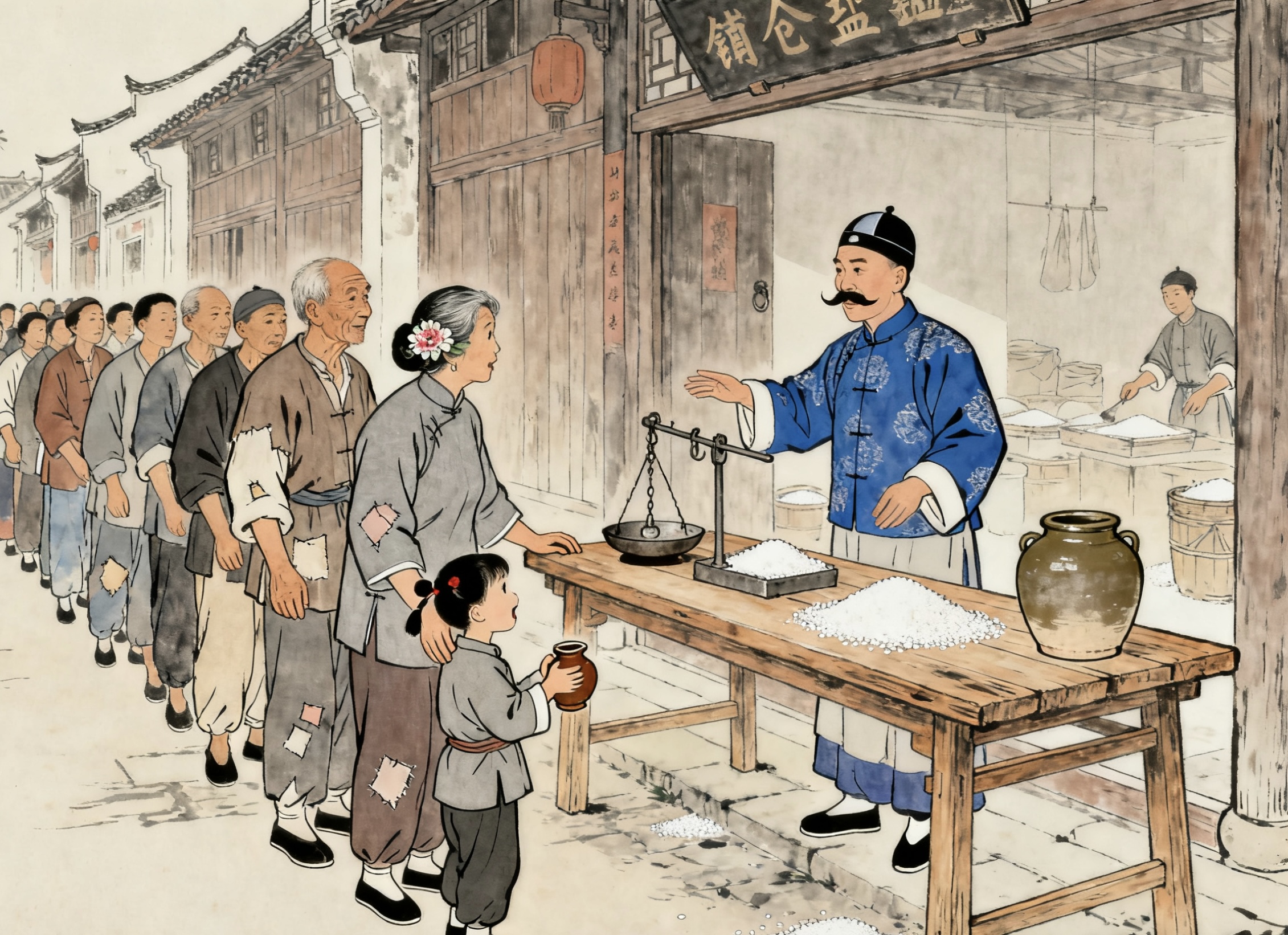

张盐商巴不得早点落个好名声,当即就让伙计把地窖里的盐搬出来,在盐铺门口摆起了摊子。消息像长了翅膀似的,很快传遍了青溪镇。百姓们拿着盐罐、布袋,从镇东头排到镇西头,王大娘扶着老伴儿也来了,老爷子拉着张盐商的手,激动得说不出话来;小石头也跟着林阿嫂来了,手里拿着个小瓦罐,踮着脚喊:“张老板,给我装半罐盐!”

张盐商看着排队的百姓,心里美滋滋的,只想着快点卖完盐,好去见李财主。他让伙计们加快速度,连午饭都没顾上吃。不到三天,地窖里的盐就卖得一干二净。

盐卖完的当天下午,张盐商换上新做的绸缎褂子,带着厚礼,坐着马车去了城里。可到了李财主家的门口,门房却说:“我们家老爷从没说过要见什么盐商,也没听说过有丫鬟牵线的事。”

张盐商急了,掏出林阿嫂给的表姐的信,门房看了一眼,笑着说:“这丫鬟前几天已经辞工回老家了,临走前说,有个镇上的嫂子托她帮忙,说要治治一个囤盐的商人。”

张盐商这才恍然大悟,自己是被骗了!他气得浑身发抖,连夜赶回青溪镇,直奔林阿嫂的针线铺。

当时林阿嫂正在给小石头缝鞋子,见张盐商闯进来,脸色铁青,她也不慌,放下针线,给她倒了杯热茶。

“你竟敢骗我!” 张盐商把茶杯往桌上一摔,茶水溅了一地,“李财主根本就没见过我,你表姐也是假的!”

林阿嫂捡起地上的茶杯碎片,语气依旧平静:“张老板,我没骗您。表姐确实在李老爷家做过丫鬟,也确实传了话 —— 只是李老爷说,‘连百姓的救命盐都要囤的人,不配跟我做亲家’。”

她指着窗外,街上的百姓正提着菜篮子路过,有说有笑:“您囤盐的时候,没想过王大娘的老伴儿因为缺盐走不动路?没想过小石头吃不上盐,瘦得跟猴儿似的?您想娶财主家的女儿,想把生意做大,可您忘了,做生意先做人,做人得有良心。”

张盐商被说得哑口无言。他想发火,可转念一想,自己囤盐本就理亏,而且林阿嫂从头到尾没跟他要过一分钱,也没立过字据,就算闹到镇长那里,也占不到便宜。他只能狠狠地瞪了林阿嫂一眼,摔门而去。

后来,张盐商的盐铺因为没盐可卖,又没人愿意跟他打交道,没过半年就关了门。而林阿嫂的针线铺,生意却越来越红火,邻里们有什么事都愿意找她商量,都说:“阿嫂没读过书,可懂的道理比读书人还多。”

小石头长大以后,也学着娘的样子,在镇上开了家小杂货店,东西卖得便宜,遇到家境不好的百姓,还会赊账。有人问他为什么这么做,他总说:“我娘以前跟我说,‘人这一辈子,赚多少钱不重要,重要的是让身边的人都能过得踏实’。”

再后来,这事儿在青溪镇传了好些年。老人们坐在茶馆里,总爱跟孩子们讲起林阿嫂的故事,末了还会加一句:“你看,做人啊,别总想着自己,多帮别人一把,路才会越走越宽。” 而那句 “针线嫂巧设姻缘局,盐商囤货一场空” 的话,也成了镇上流传最久的顺口溜。

评论列表