在解放战争中,有多位国军将领选择了起义,站到了人民这一边,比如曾泽生在长春起义,陈明仁在长沙起义,傅作义在北平起义,卢汉在昆明起义、董其武在绥远起义。在这几个人中,除了傅作义之外,其它4个人起义后,依旧在军中任职。

比如,曾泽生继续担任50军军长,一直干到退休,而陈明仁则是先担任21兵团司令员,而后又担任55军军长,而卢汉则是担任云南军政委员会主席、而董其武则是担任23兵团司令员、绥远军区副主席。

其实傅作义起义后,仍旧兼任着绥远军区的司令,直到1954年才辞去兼职。不过这终究是兼职,他并不管理绥远军区,是出于绥远军队安稳的需要才兼职的,他的主业还是水利部部长。

那么,为何傅作义起义后,为何没能继续留在军队中呢。

一:为了华北的长久安宁

一:为了华北的长久安宁一方面傅作义一开始起义的决心并不坚决,是到了走投无路后才起义的。并且他起义后,还私自藏了一批武器和电台,这一点他自己是承认的。所以说,倘若他继续待在部队里,手中有兵权的话,对华北的安稳是个大的隐患。

另一方面,傅作义在担任华北“剿总”司令期间,还掌握着军队以外的东西,这一点,是得到国军嫡系将领李文和石觉的认可的,当时他们想武装解决傅作义,但考虑到傅作义在北平掌握着军队以外的东西,才没敢动他。因此,在掌握了军队以外的东西后,倘若傅作义还掌握军队,会影响到北平的安稳。

二:傅作义的级别太高了

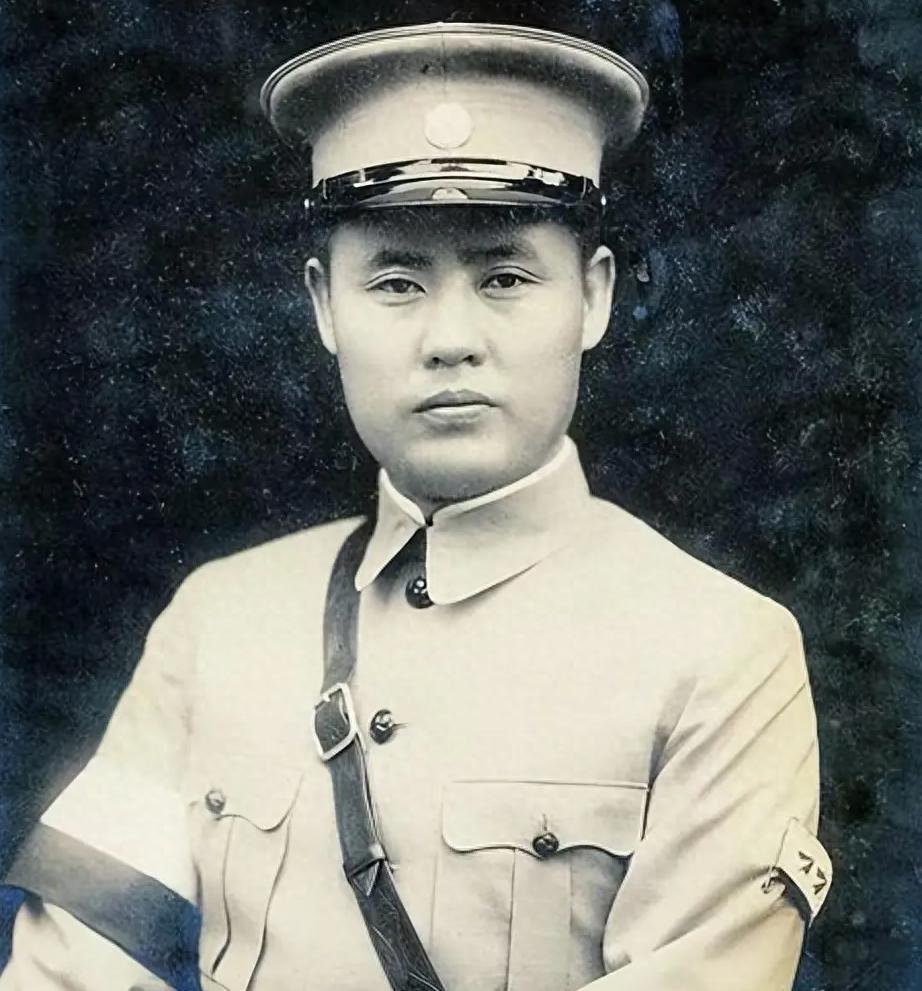

二:傅作义的级别太高了在曾泽生、陈明仁、傅作义、卢汉、董其武5人中,傅作义的级别是最高的,他是华北地区的党政军一把手。在当时的国军中,级别跟傅作义一样或者比他高的没几个人,也就蒋介石、李宗仁、卫立煌、白崇禧、刘峙、阎锡山等寥寥几人了。

在这些人当中,除了白崇禧以外,都有一个共同点,那就是他们负责掌控局面,而不亲自参与一支部队的指挥。所以说,傅作义起义后,不可能回到部队,因为你不可能让他当某个军的军长,或者某个兵团的司令,因为他原本的级别就比军长、兵团司令高,而让他出任更高一级的又不合适。所以起义后,出于对他的尊重,不可能让他降低级别在军中任职。

三:他没有部队了

三:他没有部队了虽然在开战之初,傅作义手头上有60万的部队,但这60万并不完全都是他的嫡系部队,有一大部分是中央军,比如石觉兵团和李文兵团,这是傅作义指挥不动的。而在新保安战役和天津战役后,傅作义的嫡系部队大部分被全歼了。所以这也是他最终选择和平解放北平的原因,因为他手上没有部队了,没有筹码了。

既然手上没有部队了,在起义后,傅作义也就没有在部队中任职的必要。其他人之所以在部队中任职,更多的是为了起稳定作用,因为他们都是继续在自己的老部队中任职。

四:他自己不想在部队里干了

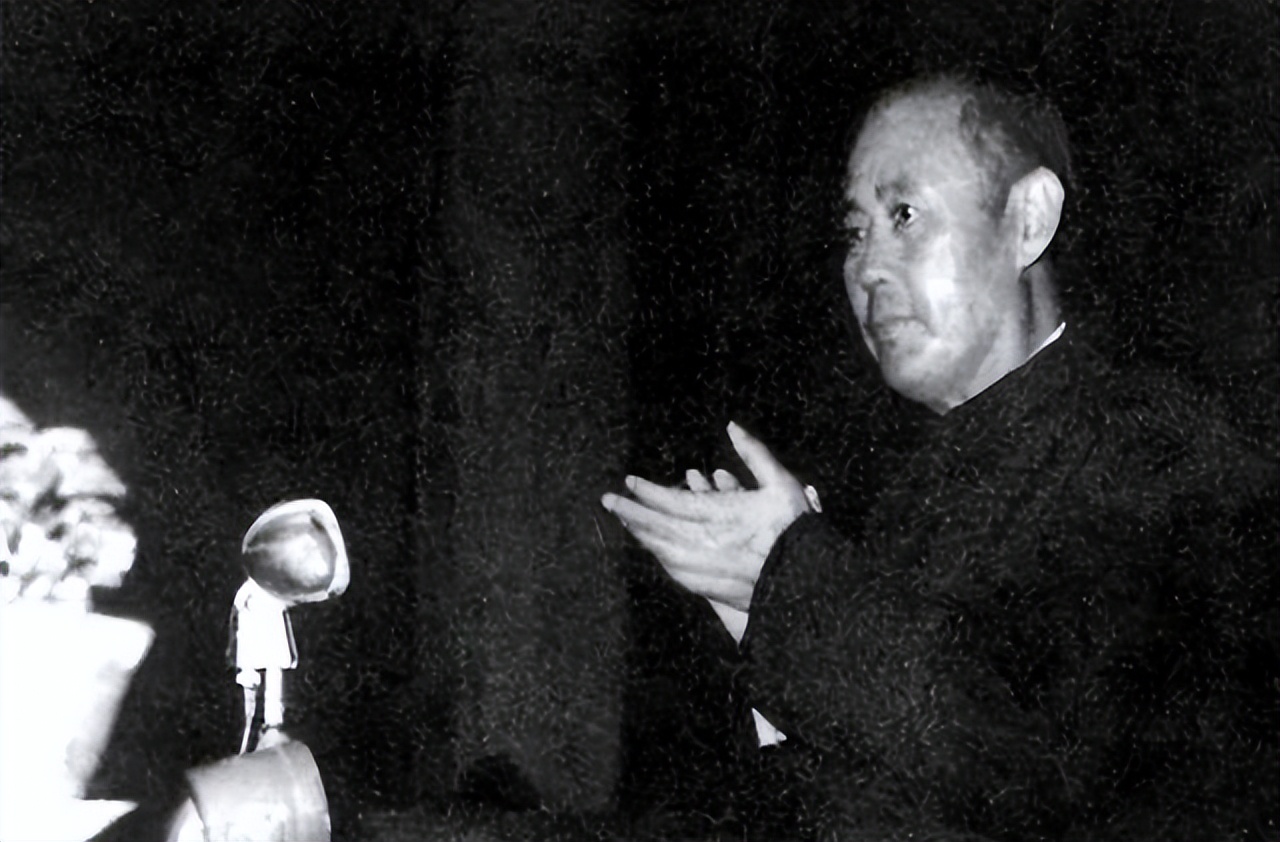

四:他自己不想在部队里干了和平起义后,周总理问傅作义,将来有什么打算,傅作义说想从事水利方面的工作。可以说,此时他并不想待在部队里了,这是他自己的意愿,于是周总理便任命他为水利部部长。

在水利部里,傅作义一干就是十几年,这期间,他踏遍了全国的山山水水,从东北到珠江三角,都留下了他的足迹。当时中国所有的水库、大型灌溉、分洪区,基本上都是在他手里建设的。

可以说,傅作义不去部队,是最好的安排,因为经过几十年的革命战争后,中国当时最不缺的就是优秀的将领了,但在其它领域,却非常缺人才。傅作义本就在水利方面有天赋,最终他去干水利,可谓是物尽其用,最终,他也在水利部长这个岗位上,做出了很大的贡献,造福了很多的老百姓。

傅作义起义后,不在军队中任职,既有时局的原因,也有国家对他的特殊考虑,更有他自己的意愿。所以,多重因素下,最终促成了他离开军队,去水利部任职。