大数据时代,学员为啥还买你课?买的不是 “答案”,是 “解决问题的安全感”。现在打开手机,AI 刷题工具、AI 解析软件一搜一大把 —— 学员能让 AI 判对错、给答案,甚至生成学习计划,为啥还要花时间花钱买咱们的课程?

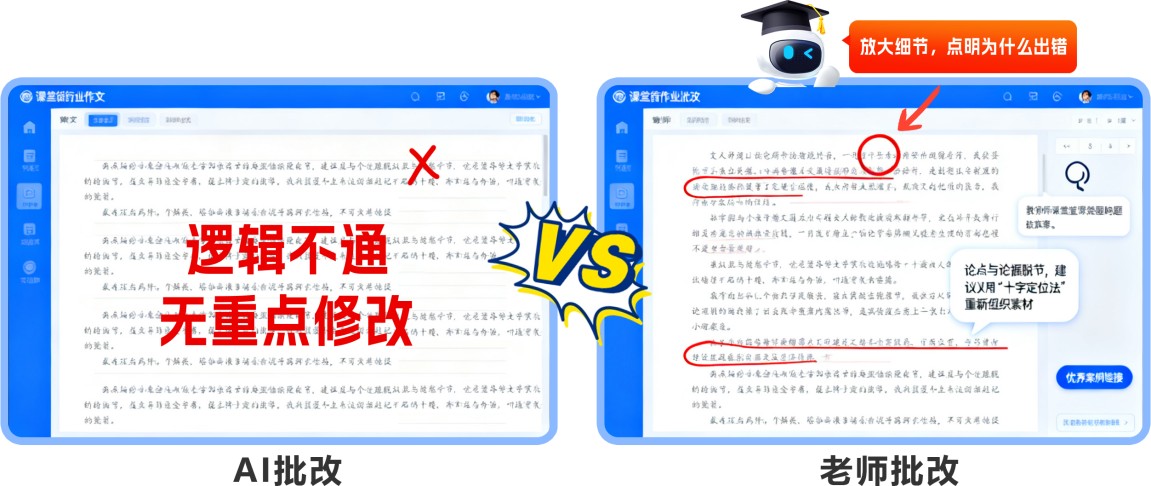

其实学员心里都清楚:AI 能解决 “有答案的错”,却解决不了 “藏在细节里的问题”;能给 “标准化的建议”,却给不了 “盯着你成长的陪伴”。就像学员做数学题,AI 会标 “这道题错了”,但不会发现 “你总在第二步漏看隐藏条件”;写作文时,AI 会说 “逻辑不通”,却看不出 “他是因为对素材理解偏差才跑偏”。

而咱们老师的价值,恰恰是 AI 替代不了的:主动发现学员没意识到的错误,提前帮他堵上漏洞,不用等他自己绕圈式走弯路、再来问 “我错在哪”。今天就跟大家说,怎么用课堂街的功能,把这种 “主动纠错的个性化陪伴” 落地,让学员觉得 “买你的课,比用 10 个 AI 都值”。

学员用 AI 刷题时,表面是 “获取对错”,深层是 “希望确认自己没遗漏问题、没走偏方向”。但 AI 的局限很明确:

只能识别 “显性错误”(如计算错、语法错),无法捕捉 “隐性漏洞”(如几何题漏看条件是因为空间想象弱,作文跑题是因为素材理解偏差);

这就导致学员用 AI 时始终有 “不确定感”:我真的懂了吗?还有没发现的问题?这种焦虑,正是老师 “个性化陪伴” 的切入点。

老师的核心价值 —— 成为 “问题预判者 + 主动干预者”学员愿意花钱买课,本质是买 “有人帮自己提前找问题、主动解决问题” 的省心。比如:

不用自己对着 AI 解析猜 “错在哪”,老师能直接点出 “你总在第二步漏条件”;

不用自己焦虑 “进度慢怎么办”,老师能主动说 “我帮你补 15 分钟小灶”。

而课堂街的功能,就是帮老师把这种 “预判 + 干预” 的动作,从 “耗时费力的手动操作” 变成 “高效精准的标准化流程”。

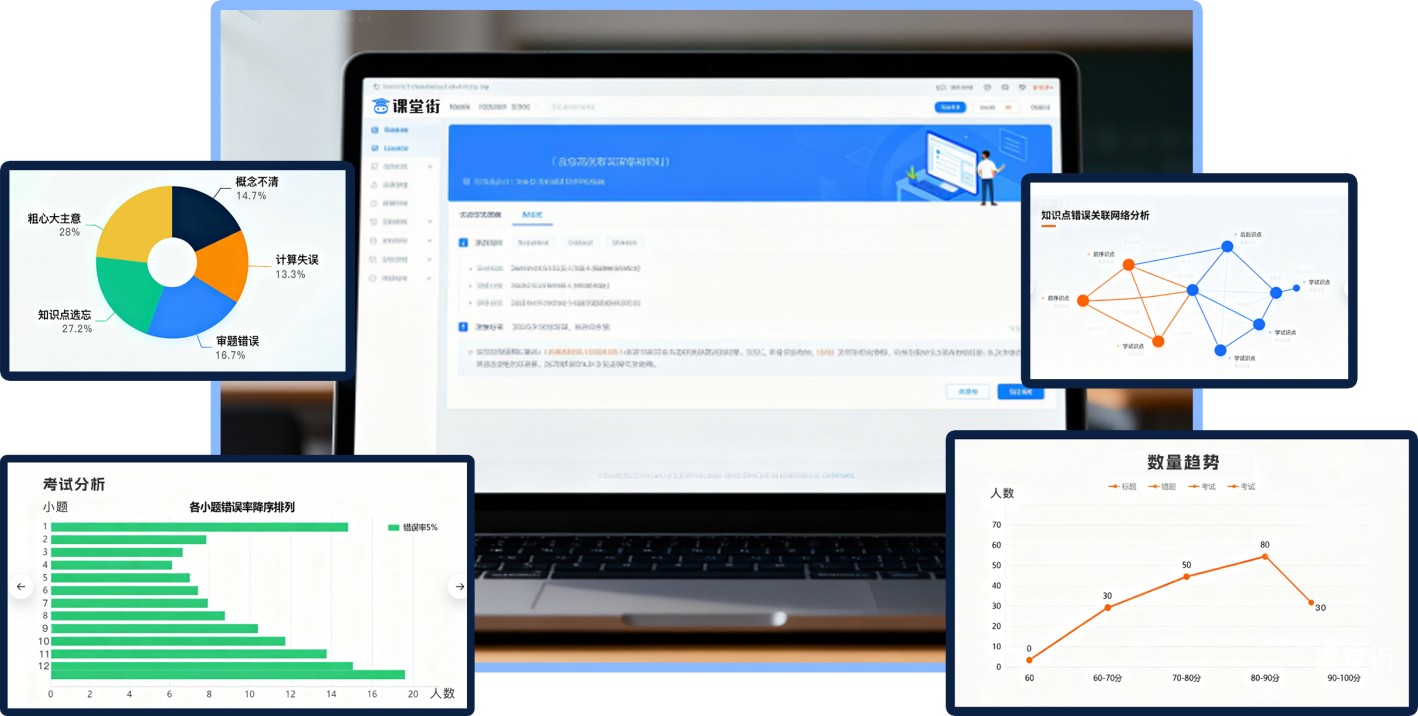

不用挨个翻作业、记笔记,课堂街的 “数据看板” 能帮咱们把学员的 “隐性错误” 挖出来,比 AI 更精准,还能提前干预:

从 “错题类型” 抓 “思维漏洞”:学员做完课后测验,系统不仅统计 “正确率 80%”,还会标出学员的错题。卖课老师可以从错题中挖掘出学员做题的真正缺陷。如:“他错的 3 道都是几何题” “是辅助线画错了”“还是公式没套对”“或是空间想象能力没跟上”。卖课老师可以在观察后直接在 “学员管理” 里找到他,发相应的解决对策:“我看你最近几何题总在辅助线这卡壳,给你发个 3 分钟小视频,教你怎么从题干找突破口”—— 这种 “你还没说,老师就知道你哪不懂” 的陪伴,AI 做不到。

从 “答题时长” 抓 “掌握程度”:AI 只会看 “对不对”,但 “数据看板” 里的 “单题答题时长” 能帮咱们发现更多:比如学员做 “三角函数化简”,比班里平均时长多 5 分钟,哪怕最后做对了,也说明他 “对公式应用不熟练”。咱们可以主动找他:“刚才那道题是不是卡了一会儿?我再给你出 3 道类似题,咱们练完就顺了”—— 提前帮学员把 “潜在问题” 解决,他才会觉得 “跟着你学,不用自己瞎琢磨”。

从 “进度差” 抓 “掉队风险”:系统会自动对比每个学员和班级平均进度,比如班里都学到第 8 课了,他还在第 5 课,且第 5 课的测验正确率只有 60%。咱们不用等他 “跟不上了再说”,直接在 “作业批改” 里附一句语音:“我发现你最近进度有点慢,是不是第 5 课的知识点没吃透?明天晚上 8 点,我给你补个 15 分钟的小灶,咱们把问题解决了再往下学”—— 主动拉一把,比学员自己焦虑、觉得没效果强太多。

用 “精准批改” 把纠错变陪伴,让学员觉得 “有人盯着我变好”AI 改作业是 “提线木偶式冷冰冰的纯对错”,咱们用课堂街改作业,能把 “纠错” 变成 “看得见的陪伴”,让学员感受到 “老师在认真找我的问题,还帮我想办法”:

主观题批改:不只标错,更要 “说清错在哪、怎么改”:学员上交的手绘设计作业,AI 只会说 “构图不合理”,但咱们用 “作业批改” 功能,能圈出具体位置,录语音说:“你这里把主体放在角落,视觉重心太偏啦,下次可以先画条十字线,把主体放在交叉点上,我给你附了 2 张优秀案例,你看看”—— 把抽象的 “错” 变成具体的 “改法”,学员不用自己猜,还能感受到 “老师在细节上盯着我进步”。

批量作业里 “找共性错”,主动开 “小灶课”:改完 30 份作文作业,发现 25 个学员都在 “议论文论据和论点脱节”,不用等他们陆续来问,直接在 “课程管理” 里加一节 “1 小时小灶课”,标题就叫 “帮大家补论据衔接的坑”,然后在 “社群公告” 里 @所有人:“发现大家最近作文都卡在论据上,今晚 8 点咱们专门讲这个,听完就能用”—— 这种 “老师主动凑过来帮大家解决问题” 的陪伴,比学员自己搜 AI 教程、东拼西凑学,高效 10 倍。

用 “错题本同步” 帮学员 “少踩重复坑”:系统会自动把学员的错题整理成 “个人错题本”,咱们不用手动抄题,还能在错题下面加 “老师批注”:“这道题你上次错在‘时态混用’,这次要注意‘if 条件句的时态规则’,我附了 3 道同类题,练完记得找我核对”。学员打开错题本,就能看到咱们的针对性指导,不用自己对着 AI 解析 “猜为什么错”,陪伴感就在这些细节里。

咱们要让学员清楚:买你的课,不是买 “比 AI 多的知识点”,是买 “不用自己找错、不用自己琢磨的省心陪伴”。课堂街的这些功能,能帮咱们把这个卖点说透、落地:

课程详情页加 “主动陪伴承诺”:不用空喊口号,直接写:“报课即享 3 项‘主动服务’:①每周 1 次学情分析(帮你找没发现的问题);②作业批改附语音指导(说清错在哪、怎么改);③进度落后主动补小灶(不用等你问)”—— 把 “主动陪伴” 量化,学员一看就知道 “这课比用 AI 值在哪”。

试听课就做 “主动诊断”:给试听课学员发 1 份小测验,改完后在 “私信” 里发个性化报告:“你这 2 道题错了,不是因为不会,是‘计算时总漏看小数点’,我给你发个‘三步检查法’,下次就能避免”。试听课就让学员感受到 “老师主动找错的好处”,报名转化率能提 30%—— 毕竟谁不想 “不用自己找错,跟着老师就能少走弯路”?

老学员反馈晒 “主动陪伴细节”:把学员的好评截图放在 “课程详情页”,比如:“上次我自己都没发现作文跑题,老师改作业时圈出来,还帮我重新理了思路,比我用 AI 改 10 遍都有用”“老师看我进度慢,主动给我补了节课,不用我硬着头皮问,太省心了”—— 真实的细节比 “AI 替代不了” 的空话更有说服力,让新学员一看就想:“我也想要这种有人盯着的陪伴”。

各位老师,现在的学员买课,不是买 “学知识的工具”,是买 “不用自己摸索的安全感”。