提及潮汕,人们总会想到工夫茶的醇厚、英歌舞的激昂,或是商贸文化的精明。但回溯历史便会发现,这片南海之滨的土地,并非自始便是中原文化的“远方亲戚”。

在唐宋时期,两位关键人物——唐朝宰相常衮与宋朝宰相陈尧佐,用各自的行动与评价,见证了潮汕从“蛮夷之地”到“海滨邹鲁”的蜕变,为潮汕文化注入了绵延千年的中原基因。

唐德宗建中元年,一艘官船划破韩江的水波,缓缓停靠在潮州码头。船上下来的人,身着略显陈旧的官服,眉宇间带着几分失意,却难掩书卷气——他便是刚从宰相之位被贬为潮州刺史的常衮。

彼时的潮州,尚未有后来“岭海名邦”的盛誉,境内人口以本土粤族为主,流行着与中原迥异的图腾崇拜与民俗文化,在中原士大夫眼中,仍是“化外之地”。而常衮的到来,成为打破这种隔绝的第一道曙光。 这位出身京兆的文人宰相,仕途本是一片坦途。

天宝十四年,常衮考中进士,凭借一手锦绣文章,从记录皇帝起居言行的起居郎,一路升至起草诏令的知制诰,再到掌管礼仪科举的礼部侍郎,最终在大历十二年拜相,封河内郡公。任宰相期间,他最显著的政绩,便是改革官吏选拔制度——以“文学考核”取代此前的荐举、买官之风,杜绝了“花钱买官”的腐败现象,让无数寒门学子得以凭借才学入仕。这样一位深谙中原文化精髓的高官,被贬至潮州,对当地而言,无异于一场“文化甘霖”。

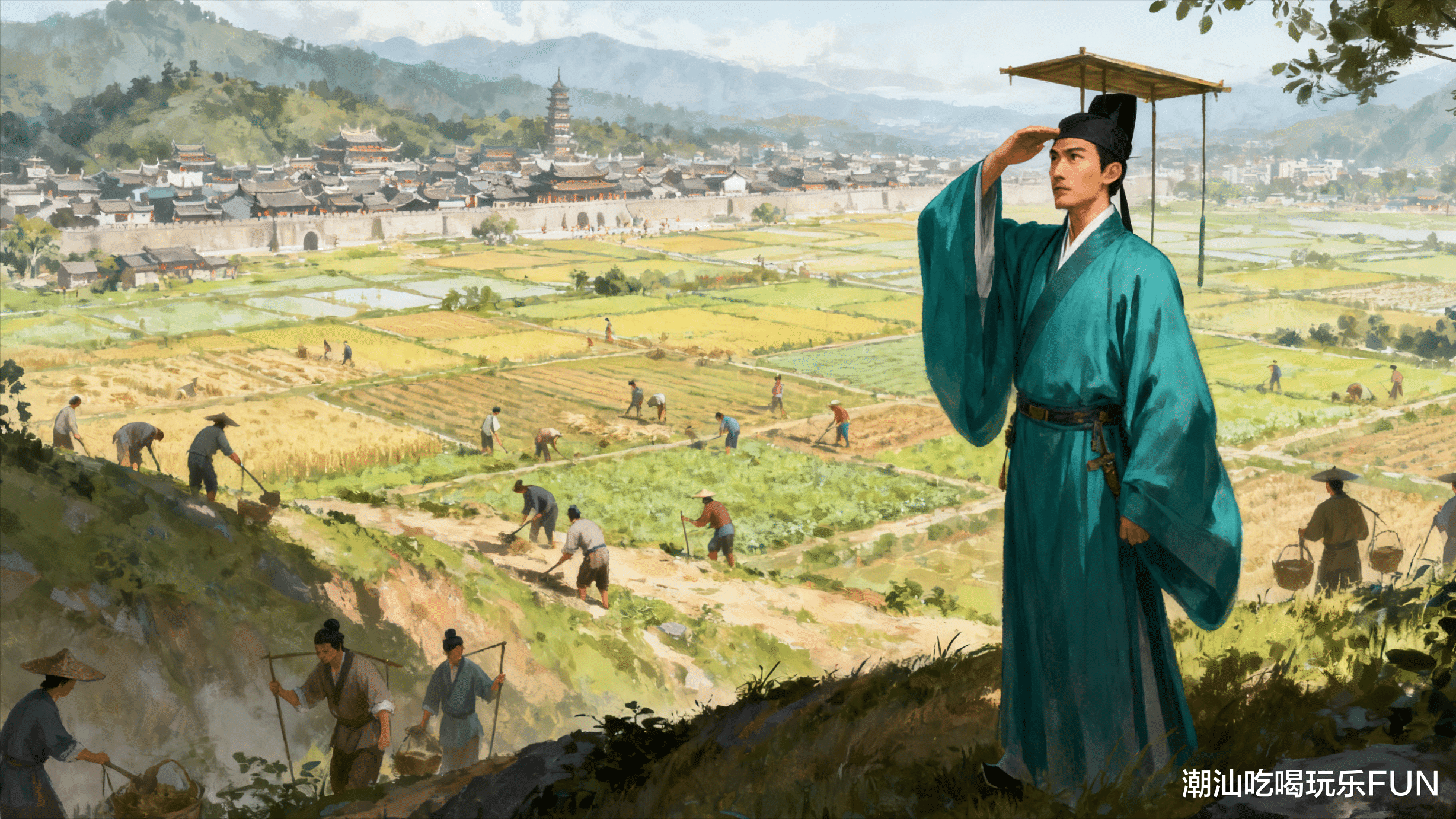

初到潮州,常衮并未沉溺于贬谪的失意,而是将目光投向了当地最根本的短板——教育。他发现,潮州百姓多以渔猎、农耕为生,识字者寥寥无几,更遑论接触孔孟之道。于是,他下令在城内选址,兴办潮州历史上最早的官学之一,亲自挑选儒生担任教师,免费招收本地子弟入学。

据后世《潮州府志》记载,常衮办学之后,“潮人始知读书,文风渐盛”,府志中“底朝新学校,潮人有衮之学”的字句,便是对他开教化之功的直接肯定。对当时的潮州人而言,常衮不仅是一位刺史,更是一位“文化启蒙者”——他们第一次见到来自长安的高官,第一次触摸到《论语》《诗经》的纸页,第一次知晓中原大地的礼仪与文脉。这种启蒙,如同在荒芜的土地上播下种子,为后来潮汕文化的生长埋下了伏笔。

常衮在潮州的时间虽不长,却用教育为潮汕搭建了与中原文化对话的桥梁。更值得称道的是,他并未以“征服者”的姿态强行灌输,而是以文学为纽带,用自己的才学感染当地百姓。作为唐代著名的文学家,常衮的文章引经据典,辞藻典雅,连“大历十才子”之一的钱起都尊称他为“慈伯”。其作品中,《春搜赋》描绘皇家狩猎的壮阔,《浮萍赋》借浮萍抒发人生感悟,250余篇文章被《全唐文》收录,编为11卷;9首诗作如《晚秋集贤院 即是纪徐薛二侍郎》,也被《全唐诗》载入,成为唐代文学的重要组成部分。

在潮州任上,他时常与本地士子唱和,将中原的诗文传统带入潮汕,让“读书”从一件稀罕事,逐渐变成一种风尚。 常衮离开潮州近40年后,另一位文人韩愈被贬潮州,进一步推动了当地教化。但鲜少有人提及的是,若无常衮率先“破冰”,韩愈的文化推广或许会面临更大的阻力。正是常衮播下的文化种子,在韩愈的浇灌下,长成了参天大树。而这种文化的传承,最终在宋朝得到了中原社会的最高认可。

北宋时期,宰相陈尧佐途经潮州,看到的已是一片文风鼎盛的景象:街头巷尾有孩童吟诵《论语》,书院里的士子讨论经义,甚至寻常百姓也懂得“礼义廉耻”的道理。这位曾官至同中书门下平章事(宰相)的大儒,不禁感叹:“潮州之俗,与周鲁无异!”在古代,“周鲁”是孔孟儒家文化的发祥地,是中原文化的精神象征。陈尧佐将潮州比作“周鲁”,并非溢美之词,而是对潮汕文化的最高赞誉——它意味着,经过近两百年的发展,潮汕文化已完全融入中原文化体系,不再是“蛮夷之地”,而是与中原同步的“文化高地”。

从常衮被贬潮州兴办学校,到陈尧佐盛赞潮州为“周鲁”,唐宋时期的潮汕,完成了一场华丽的文化蜕变。常衮的功绩,在于“开其蒙”——用教育打破文化隔绝,为潮汕注入中原基因;陈尧佐的评价,在于“正其名”——让潮汕文化获得中原主流社会的认可,确立其“海滨邹鲁”的地位。

这两位宰相,一位“躬行实践”,一位“慧眼识珠”,共同塑造了潮汕文化的底色。 如今,当我们在潮汕的古书院里触摸斑驳的石碑,在韩江边聆听老人讲述“唐宋八大家”的故事,或是在工夫茶的氤氲中品味“和而不同”的处世哲学时,或许仍能感受到常衮当年办学时的初心,以及陈尧佐评价时的赞叹。那份从唐宋时期便沉淀下来的文化自信,早已融入潮汕人的血脉,成为这片土地最珍贵的精神财富。