9月28日,渤海南部海域见证了一个历史性时刻。

滨海109铺管船将最后一节海管终止封头缓缓沉入海底,宣告我国海底油气管道总长度突破一万公里大关。这个数字意味着什么?如果把所有这些管道首尾相连,足以从我国最南端延伸到最北端将近两个来回。

曾经在海底管道建设领域落后国际三十多年的中国,如今已跃居世界前列。

深海之路的艰辛起步。

1985年的渤海湾,中国海洋石油人用浮游拖拽的“土方法”,在埕北油田建成了国内首条应用于海上油气开发的海底管道。那时的我们,连像样的铺管船都没有,只能靠着最原始的方式,在波涛汹涌的大海里摸索前行。这条仅数公里长的管道,就像一颗种子,在深海中悄悄发芽。

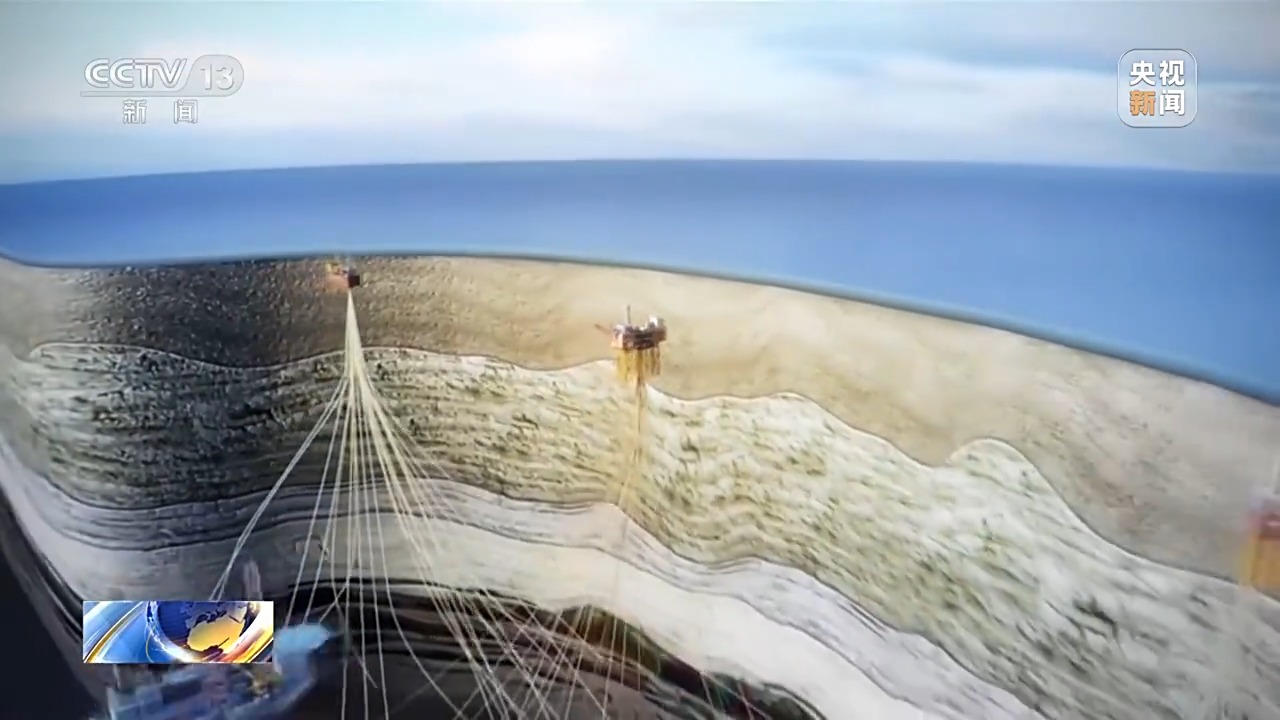

海底管道被称为海洋油气生产系统的“生命线”,它串联起水下井口和陆地终端,形成完整的生产链。但在深海铺设管道,难度超乎想象。海底并非平坦之地,海山、海沟纵横交错;1500米水深的海底,管道要承受相当于1.5辆小汽车重量压在一张A4纸上的巨大压力。加上台风、内波等极端海洋环境,要让管道在20年甚至更长的服役期里保持安全稳定,简直就像在海底“绣花”。

创新突破的辉煌征程。

“滨海106”、“滨海109”这些名字,记录着中国海底管道建设的每一步成长。从第一代浅水铺管船,到国内首艘3000米级超深水起重铺管船“海洋石油201”,中国海工人用近40年时间,走完了别人半个多世纪的路。如今,我们的铺管技术及装备能力已达到国际先进水平,并在装备技术体系完整性等方面走在了世界前列。

在莺歌海海域,东方13-3区开发项目的两条海底管道顺利投用,实现了环海南岛海底管线的互联互通。在渤海湾,我们建成了国内最密集的海底管道网络,每百平方公里海域管道长度超过4公里。这些成就背后,是无数个日夜的技术攻关,是海洋油气工程建设者们的智慧与汗水。

智慧海洋的中国方案。

自动焊接设备的火花在深海闪耀,海管海缆智能监测系统时刻守护着海底“大动脉”。中国海油自主研发的深水海管铺设智能监测系统“海卫”,就像给海底管道装上了“智慧大脑”,填补了多项国际技术空白。从2英寸到48英寸的全尺寸覆盖,从单层管到复合管的全类型掌握,中国海底管道建设正在实现从“跟跑”到“并跑”再到部分“领跑”的跨越。

这份智慧不仅造福国内,更随着一带一路走向世界。在东南亚、中东、非洲等国家和地区,中国海洋工程企业承揽的10余个项目,创造了全球“海管尺寸最大”和“单根海管最重”等多项行业施工纪录。中国方案正在为全球油气合作注入新动能。

蔚蓝梦想的崭新篇章。

海底一万公里,不仅是冰冷的数字,更是温暖的民生保障。这些海底管道每年输送的油气资源,点亮了千家万户的灯火,驱动着经济发展的车轮。更令人振奋的是,这些管道还具备兼容输送氢气、页岩气等清洁能源的潜力,为能源结构优化提供了灵活支撑。

按照规划,到2030年我国海底管道总长度有望突破13000公里。这条深海之路,将继续向着更远、更深、更智能的方向延伸。从渤海到南海,从浅水到超深水,中国海洋石油人用实干和创新,在蔚蓝深处书写着能源保障的壮丽诗篇。

每一公里海底管道,都凝聚着中国工程师的智慧;每一个深海突破,都彰显着中国制造的力量。这条海底万里长城,不仅守护着国家能源安全,更托举着海洋强国的梦想。当我们在温暖明亮的房间里享受现代生活时,请不要忘记,在千米深的海底,正有一万公里的“能源血脉”在默默奔流。