1908 年,对于袁世凯来说,是风云变幻的一年。光绪皇帝和慈禧太后在这一年相继离世 ,随着这两位政坛关键人物的离去,袁世凯的政治命运也迎来了巨大的转折。溥仪继位,载沣成为摄政王,而载沣对袁世凯那可是恨之入骨。一方面袁世凯权势过重,在晚清政坛上过于耀眼,对满清皇族的统治构成了威胁。另一方面,戊戌年间,袁世凯向慈禧告密,致使戊戌变法失败,光绪被软禁,载沣作为光绪的亲弟弟,自然是对袁世凯怀恨在心 。于是在 1909 年,载沣以 “足疾” 为由,将袁世凯开缺回籍。表面上,袁世凯的政治生涯似乎就此陷入了低谷,可事实真的如此吗?实则不然,袁世凯在被罢官期间,通过各种巧妙的手段,依然遥控着部队,在暗中掌控着局势。

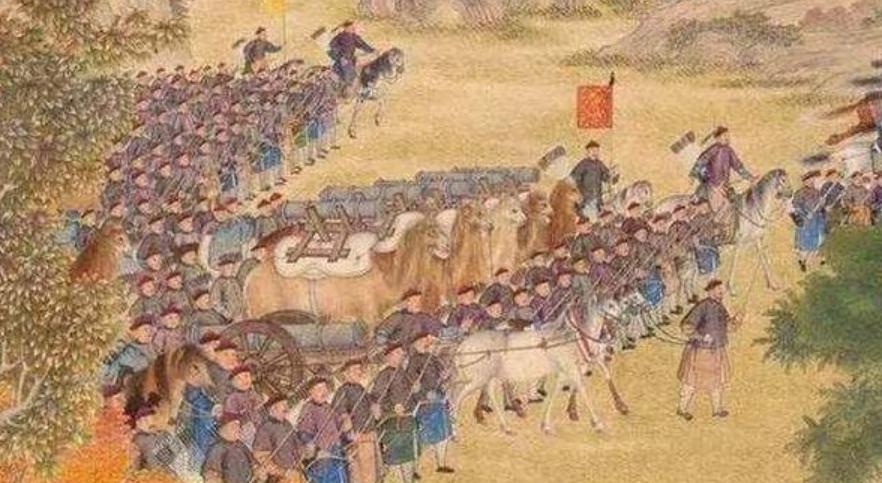

根基已深:小站练兵时就埋下的伏笔袁世凯的军事生涯,要追溯到小站练兵时期。1895 年,甲午战争惨败后,清政府痛定思痛,决定改革军制,编练新军,袁世凯迎来了他人生的重要转折点,获得了在天津小站编练新军的机会 。他深知,要在这乱世中站稳脚跟,必须打造一支完全听命于自己的军队。

在人员选拔上,袁世凯任人唯亲,大量任用自己的亲信和旧部,像徐世昌,这位袁世凯的拜把兄弟,被委以参谋营务处总办的重任,在军中为袁世凯出谋划策,掌控着重要的军事谋划和行政管理事务;段祺瑞、冯国璋、王士珍这 “北洋三杰”,也都是袁世凯精心挑选并着力培养的对象 。段祺瑞主管炮兵训练,凭借出色的专业能力和对袁世凯的忠诚,逐渐成为军中炮兵领域的核心人物;冯国璋负责步兵教育,为军队培养了大量优秀的步兵军官;王士珍主管工兵建设,在军事工程方面发挥着关键作用。袁世凯还通过金钱收买、政治联姻等手段,进一步巩固与这些将领的关系,比如他收段祺瑞为干女婿,收段芝贵为干儿子,让自家家庭教师周某成为冯国璋的继配夫人 。

除了高层军官,袁世凯对基层士兵也下足了功夫。每月发饷时,他都会亲自监督,确保士兵能足额拿到军饷,还会大声问士兵:“谁给你们饭吃?” 士兵们在他的刻意引导下,齐声高呼:“宫保大人!” 这样一来,士兵们只知有袁世凯,不知有朝廷,对袁世凯感恩戴德,愿意为其效命。

在袁世凯的经营下,小站新军逐渐成为了他的私人武装,为他日后遥控部队奠定了坚实的基础。即使后来袁世凯被罢官,这些在小站练兵时期就深受其恩、与其利益绑定的将领和士兵,依然对他忠心耿耿,成为他在幕后操控局势的关键力量。

恩威并施:收买人心的驭下之术袁世凯被罢官后能遥控部队,其恩威并施的驭下之术功不可没。在对待核心将领时,他展现出了超乎寻常的 “慷慨” 和 “义气” 。段祺瑞,这位 “北洋三杰” 中的 “北洋之虎”,早年只是武备学堂的普通毕业生,是袁世凯独具慧眼,将他调到小站当教官,并一路提拔,使其成为统制。后来段祺瑞因顶撞荣禄被罢官,袁世凯顶着巨大压力上书朝廷,力保段祺瑞,称 “段某是北洋栋梁,缺他不可” ,最终让段祺瑞官复原职。这份知遇之恩和关键时刻的力挺,让段祺瑞对袁世凯感恩戴德,即便后来袁世凯称帝引发诸多争议,段祺瑞在一些关键事务上,依然对袁世凯保持着一定程度的尊重和服从。

冯国璋家里经济紧张时,袁世凯毫不犹豫地直接派人送银票解其燃眉之急;王士珍母亲去世,袁世凯放下手中事务,亲自前往吊唁,还帮忙料理后事,其行为远超一般官场的人情往来。这些举动让将领们真切感受到袁世凯的 “兄弟情谊”,使他们内心深处形成了 “袁公若有召,万死不辞” 的坚定信念。载沣曾试图让段祺瑞改听朝廷命令,段祺瑞却直接回应:“我是袁宫保提拔的,只知听他的安排。”

对于中层军官,袁世凯同样用心经营。北洋六镇的标统、营官大多是从小站新兵中提拔起来的,袁世凯在练兵时,每天都会前往营地与这些基层军官交流,了解他们的籍贯、家境,甚至连谁家里有老母亲要赡养、谁想娶媳妇却缺彩礼都了如指掌。这些军官升官后,袁世凯还会为他们 “托底” 。若是他们在任上受了委屈,袁世凯会出面为他们撑腰;若是他们想为家人谋个差事,袁世凯也会利用自己的人脉和权势帮忙安排。这种细致入微的关怀和利益绑定,让中层军官们紧密地团结在袁世凯周围,成为北洋军稳定的 “承重墙” 。载沣上台后,派亲贵铁良去北洋六镇 “掺沙子”,试图撤掉几个不听话的营长,结果消息刚传出,全营军官就集体找到铁良,强硬地表示 “我们是跟着袁宫保出来的,要撤我们,先撤我们所有人”,让铁良无计可施。

在对待普通士兵方面,袁世凯也深谙人心。清末军队长期受 “欠饷” 问题困扰,士兵们生活困苦,而袁世凯给北洋军定下规矩,士兵月薪 4 两银子,比绿营兵多一倍 。每月初一,他还会亲自或者派亲信前往营地发饷,确保银子能当场交到士兵手里,并特意强调:“这银子是袁宫保给你们的,要是没他,你们连饭都吃不饱。” 有个士兵家里遭灾,袁世凯得知后,马上派人送粮食和银子到其家中;还有士兵违纪要被朝廷处置,袁世凯却出面将人保下,称 “他是我北洋的兵,我来管”。长此以往,士兵们心中只有 “袁宫保”,而对 “朝廷”“皇帝” 的概念却十分模糊 。载沣想让北洋军去镇压革命党时,士兵们私下纷纷议论:“要是袁宫保不点头,我们不去。” 通过这一系列恩威并施的手段,袁世凯在北洋军中树立起了绝对的权威,即便被罢官,军队依然牢牢掌控在他的股掌之间。

暗通款曲:密信与电报编织的权力网袁世凯被罢官回籍后,表面上过着悠闲的垂钓生活,时常与幕僚在洹上村的养寿园里谈古论今,吟诗作对,还留下了 “百年心事总悠悠,壮志当时苦未酬。野老胸中负兵甲,钓翁眼底小王侯” 这样看似闲适的诗句 。可实际上,他一刻也没有放松对部队的掌控,在这平静表象的背后,是一张由密信与电报编织而成的庞大权力网。

在那个通讯并不发达的时代,电报成了袁世凯与外界联系的重要工具。他在养寿园里秘密设立了电报房,专门用来收发加密电报 。电报房里,电报机整日 “滴滴答答” 地响个不停,操作员们忙碌地翻译着一份份电报。袁世凯与徐世昌、段祺瑞、冯国璋等北洋军将领约定了特殊的电报密码,只有他们知晓其中的含义。通过这些加密电报,袁世凯能及时向将领们传达自己的指令,如指示他们在军中如何应对朝廷的新政策、如何巩固自身势力范围等 ;同时也能从将领们那里获取重要情报,包括朝廷对军队的态度变化、各地军事动态以及军中人员的思想状况等。

除了电报,密信也是袁世凯遥控部队的重要手段 。他会精心挑选可靠的信使,这些信使大多是跟随他多年、对他忠心耿耿的旧部,他们扮成商人、农民等普通百姓的模样,怀揣着密信,穿越山川河流,秘密前往各地与北洋军将领接头 。密信的内容通常写得极为隐晦,采用暗语、隐喻等方式,只有收信人才能准确理解其中的深意。比如在信中提到 “家中之事”,可能指的就是军队中的事务;“购置田产” 或许意味着扩充军备;“远方亲戚来访” 则暗示着有重要的政治势力介入。

有一次,袁世凯得知朝廷打算对北洋军进行一次大规模的人事调动,企图安插亲贵进入军中掌握实权 。他立刻通过密信指示段祺瑞和冯国璋,让他们联合其他将领,以军队稳定为由,向朝廷上书反对此次调动。段祺瑞接到密信后,马上召集军中骨干商议,起草了一封言辞恳切的联名上书,列举了各种理由,如部队刚刚完成重要训练任务,此时进行人事调动会影响军心、打乱军事部署等 。冯国璋则利用自己在军中的威望,四处联络其他将领签名,最终这份联名上书成功递到了朝廷手中,使得朝廷的人事调动计划暂时搁置。

通过这些加密电报和密信,袁世凯在远离朝堂的洹上村,依然能对北洋军的一举一动了如指掌,将部队牢牢掌控在自己手中,为他日后的东山再起奠定了坚实的基础 。

清廷失策:拱手让出的控制权袁世凯被罢官后,清廷以为终于摆脱了这个权力过大的汉人威胁,能将军队完全掌控在自己手中,可他们的一系列操作,却如同在自掘坟墓 。

载沣掌权后,先是在 1911 年 5 月,搞出了一个 “皇族内阁” 。这个内阁中,13 名成员里皇族就占了 7 人,满洲贵族 2 人,汉人仅有 4 人。这一举措,让立宪派大失所望,他们原本对清廷的立宪改革还抱有一丝希望,可这个 “皇族内阁” 一出现,彻底击碎了他们的幻想,立宪派与清廷离心离德,这也间接影响到了北洋军。北洋军将领们看到清廷如此狭隘,只顾皇族利益,对清廷的忠诚度也大打折扣 。

在军事上,载沣更是任用一批毫无军事才能的满族亲贵。比如荫昌,被任命为陆军大臣,负责统领北洋军。荫昌虽在德国留过学,可他缺乏实际的军事指挥经验和威望 。当武昌起义爆发,荫昌奉命率领北洋军前往镇压时,尴尬的局面就出现了。北洋军的将领们根本不把荫昌放在眼里,在战场上出工不出力,要么消极怠工,要么故意拖延战机。前线战事吃紧,荫昌却指挥不动军队,使得起义军的势力迅速蔓延 。

相比之下,袁世凯在北洋军中多年经营,早已建立起了深厚的根基。他与北洋军将领们利益相关,荣辱与共。在将领们心中,袁世凯才是真正能带领他们走向辉煌、保障他们利益的人。而清廷的种种失策,不仅没有削弱袁世凯在军中的影响力,反而让北洋军更加怀念袁世凯的领导,使得袁世凯遥控部队变得更加容易 。

风云突变:遥控部队引发的历史变局袁世凯在被罢官期间对北洋军的遥控,就像是在平静湖面下暗涌的潜流,看似平静,实则蕴含着巨大的能量,最终引发了清末局势的重大变局 。

1911 年 10 月 10 日,武昌起义的枪声如同划破夜空的惊雷,瞬间点燃了全国革命的烽火 。面对这突如其来的革命浪潮,清廷惊慌失措,急忙下令陆军大臣荫昌率领北洋军前去镇压。然而,荫昌却尴尬地发现,自己根本指挥不动这支军队。北洋军的将领们对荫昌的命令阳奉阴违,行动迟缓,使得战事陷入僵局 。

原来,在袁世凯的遥控下,北洋军早已不是清廷能随意驱使的力量 。将领们按照袁世凯的指示,在战场上采取观望态度,并不真心为清廷卖命。他们或是拖延行军速度,或是在战斗中消极应对,让起义军得以有时间巩固阵地,扩大势力范围 。比如冯国璋在南下途中,故意走走停停,磨洋工,使得清军的镇压行动毫无成效。

随着局势的发展,清廷意识到,若想平息这场革命,非袁世凯出山不可 。于是,在各方压力下,清廷不得不重新启用袁世凯,任命他为湖广总督,随后又任命他为内阁总理大臣,节制水陆各军 。袁世凯凭借着对北洋军的掌控,成功地重新出山,登上了历史的舞台中心。

重新掌权后的袁世凯,利用北洋军的力量,在清廷与革命党之间巧妙周旋 。他一方面对革命党进行军事施压,另一方面又向清廷施压,要求清廷进行改革,以实现自己的政治野心 。最终,在袁世凯的逼迫下,清帝退位,清朝覆灭,而袁世凯则成为了中华民国的临时大总统,开启了北洋军阀统治的时代 。可以说,袁世凯在被罢官期间对北洋军的遥控,不仅改变了他个人的命运,也深刻地影响了中国近代历史的走向 。

权力的余音:袁世凯遥控部队的深远回响袁世凯罢官期间遥控部队这一事件,犹如一颗投入历史长河的巨石,激起了层层涟漪,对当时的政治格局和后世的历史研究都产生了深远的影响。

从短期来看,袁世凯对北洋军的遥控,直接改变了清末民初的政治走向。在武昌起义后,正是因为他能指挥得动北洋军,才得以重新出山,成为左右局势的关键人物。他凭借北洋军的力量,逼迫清帝退位,结束了清朝的统治,随后又就任中华民国临时大总统,开启了北洋军阀统治时期,使得中国的政治格局发生了根本性的转变。

从长远角度而言,袁世凯遥控部队这一行为,深刻地影响了中国近代军事和政治的发展轨迹 。它凸显了晚清军事制度的缺陷,军队私人化的问题严重威胁到国家的稳定和统一。此后,军阀割据混战的局面愈演愈烈,中国陷入了长期的动荡之中,经济发展受阻,社会秩序混乱,人民生活困苦 。

对于后世研究袁世凯和北洋军阀而言,这一事件是一个至关重要的切入点。通过研究袁世凯在罢官期间如何遥控部队,可以深入了解他的政治手腕、军事谋略以及他与北洋军将领之间复杂的利益关系 。同时,也能让我们更好地理解北洋军阀集团的形成、发展和特点,进而更全面地认识中国近代历史上这一特殊而又关键的时期 。袁世凯罢官期间遥控部队的故事,不仅仅是一段尘封的历史往事,更是一把钥匙,为我们打开了一扇深入了解中国近代历史变迁的大门 。