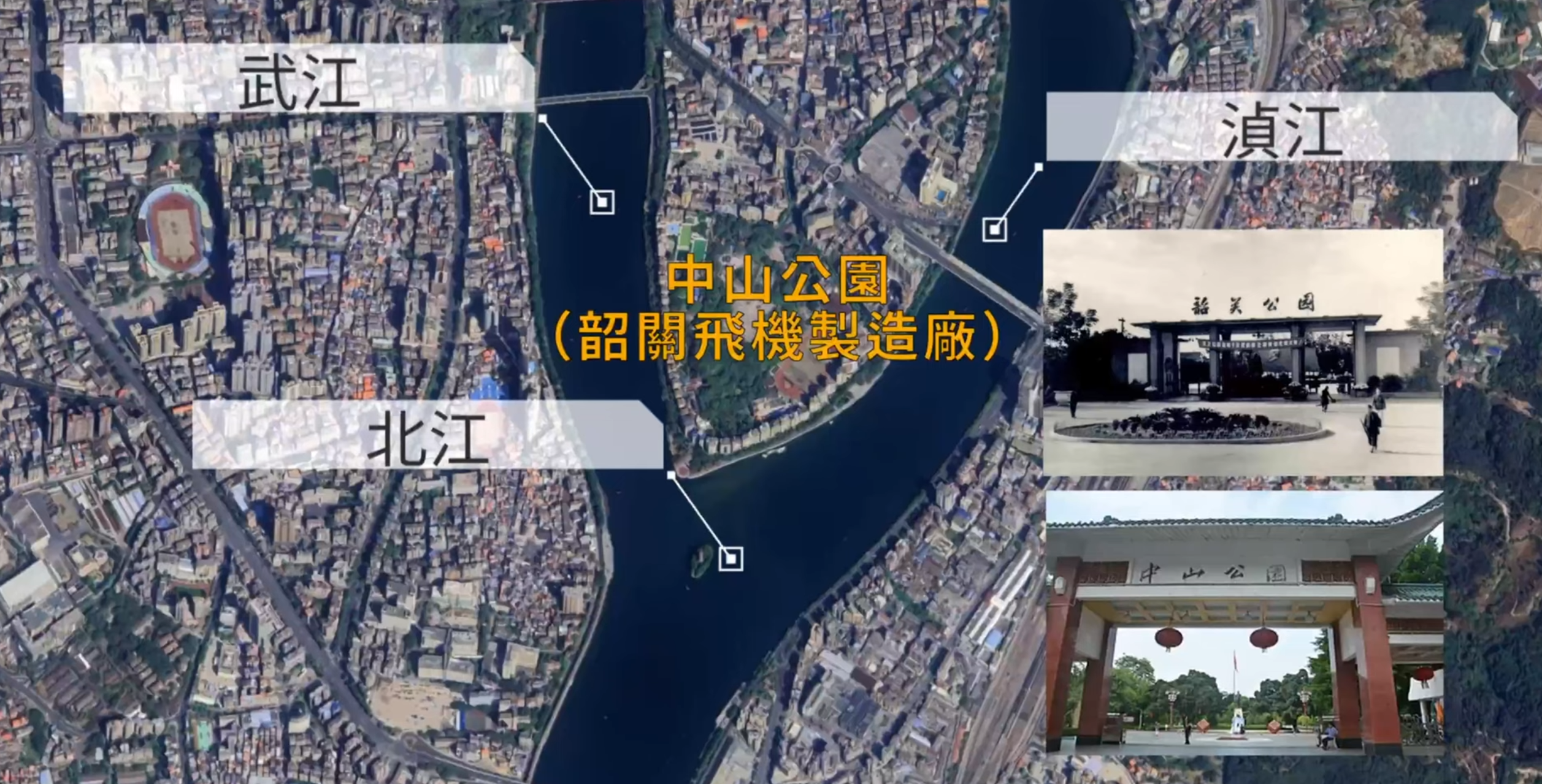

韶关飞机厂位置

民国航空砥砺前行,广东的飞机制造,1934年后国民政府蒋介石如何发展航空业

在韶关市的武江、浈江和北江的交汇处。之前叫韶关公园现在叫中山公园,曾经是广东韶关飞机制造厂。陈济棠创立飞机制造厂的初衷,原本是以广东一省之财力,对抗国民政府中央之号令。

北伐成功南京国民政府形式上统一中国后。一手打造统一的全国行政和财政体系,另一手对新军阀“削藩”避免尾大不掉。而打败北洋军阀的新军阀们各个拥兵自重。两年时间内爆发了蒋桂战争、蒋冯战争、张桂联军(张发奎与桂系)反蒋、蒋唐(唐生智)战争、石友三炮击南京。以及中原大战等事件。

北伐后的中国

民国18年(1929年)3月时任广东省政府主席李济深前往南京开会。李济深表面是调解蒋桂矛盾,广东夹在南京和广西中间,实际是避免城门失火殃及池鱼。李济深此处去南京自然是不想南京方面打败桂系后,获得广东和广西的财政、军事大权。但粤系领军人物李济深是说粤语的广西苍梧人,又是广西人李宗仁、白崇禧入党介绍人。长期用广东资金支援广西家乡,让部分广东军政人士不满。李济深被软禁在南京汤山后,他的下属广东人陈济棠取得了广东省的军权,另一位广东人陈铭枢出任广东省政府主席。他们公开声援国民政府中央的裁军计划,但获得实权后陈济棠想法又变回去了,所以陈济棠开始扩大广东空军。

南京、粤、桂关系

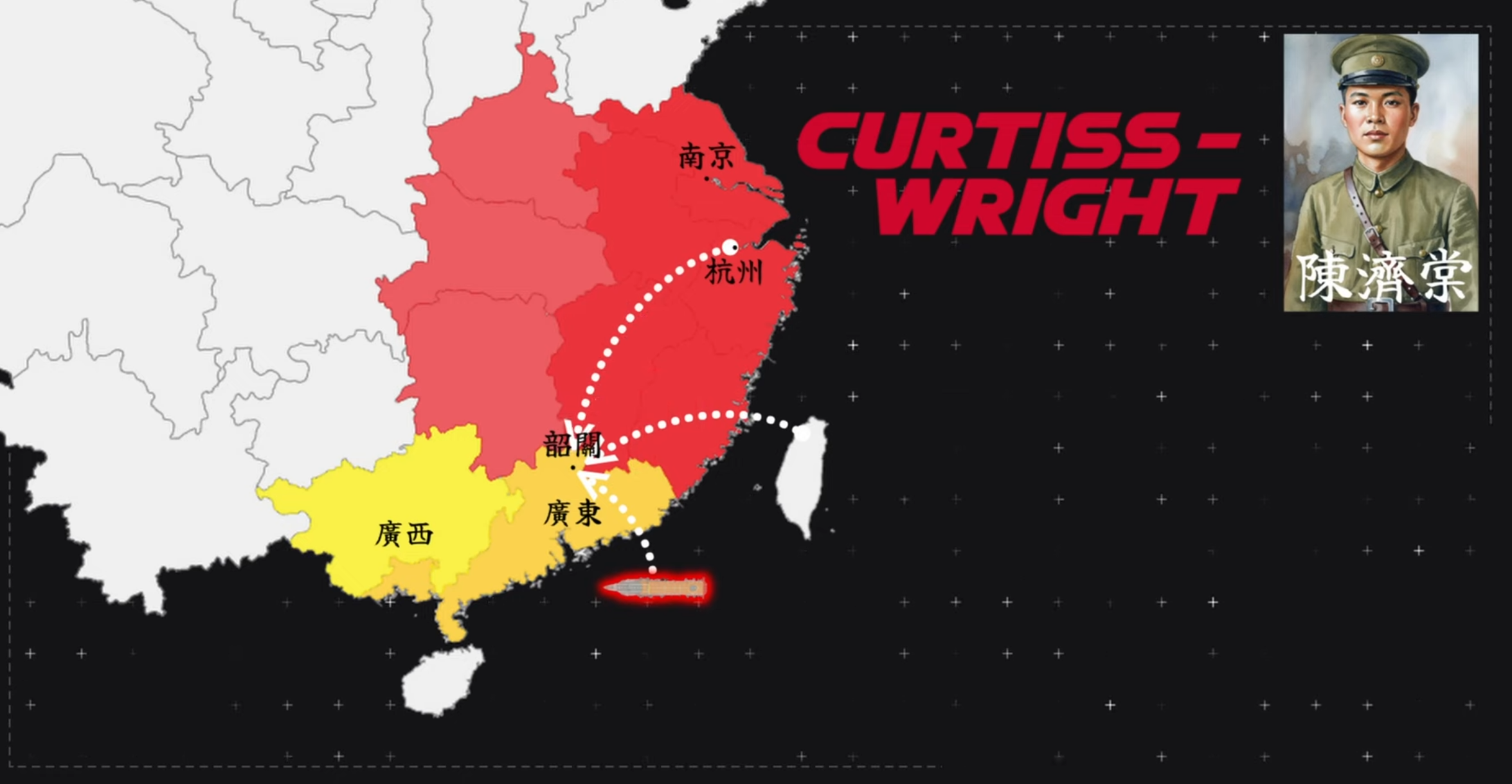

之前介绍的广东东山飞机修理厂(沿江东路421号),类似手工作坊年生产能力只有两、三架。急于发展广东军工(扩充实力)的陈济棠,在民国21年(1932年)10月与美国寇蒂斯·莱特公司达成合作意向。秘密筹建飞机制造厂选址在隐蔽的广东韶关。这座伪装成修理厂的军工基地远离海岸线又靠近赣南,在南岭山脉(五岭山脉)南麓广东境内。这个地理位置虽然防范日机空袭不太行,但防范南京老蒋的中央空军那堪称是极佳的地理位置。

韶关战略位置

民国23年(1934年)向寇蒂斯·莱特公司购买了两套中型飞机制造厂的所需设备。民国24年(1935年)8月工厂主体建筑完成,10月正式营业对外宣称为修理厂。组织架构如下:

厂长周宝衡,总工程师美国人戴利(Charles Hill Day),副总工程师俄裔美国人萨卡诺夫(C.H.Shaknov)。只招募广东人和广东籍华侨充当技术员和工人,全厂职工总计约500人。查理(戴利)和萨卡诺夫在厂内举办了工程师和绘图员培训班。利用从美国购买的霍克II、波音P-26A讲授飞机的基本结构、各系统的工作原理、装配流程和工艺要求等。广东技术人员从而获得研发的技术积累。在民国25年(1936年)5月20日研制成功了首架教练机“复兴”甲型AP-1。(参考波音·斯特曼76C-3和北美NAA-16-4两种型号)

除几位美国人外,其他都是广东人或者祖上是广东人,可见广东的省籍观念十分严重。引进的两条生产线的生产能力单月可制造8架飞机,总投资约100万美元(有资料说70万或80万)。中央的中杭厂还要贷款152万美元分5年还清,广东直接甩出100万美元开办飞机制造厂。有如此财力不愧是富裕的广东,但广东的财源不止一省,而是一个半省。倒卖北方邻居省份的钨矿赚取差价,也是广东财源之一。

韶关飞机厂组织架构

粤系大佬胡汉民去世。蒋中正要求陈济棠将广东军政大权交还中央,陈济棠不肯上交权力。还联合桂系以抗日反蒋的名义在6月1日引发两广事变。面对日军在九一八事变中已经侵占东北,两广还要为一己私利制造内战。最后在全国舆论和粤系内部分化下,广东第一集团军军长余汉谋通电拥护中央,第一集团军空军司令黄光锐率全体广东空军74架飞机北飞航委会所在的江西南昌。7月18日陈济棠逃往香港,两广事变结束。广州军政大权回归中央。

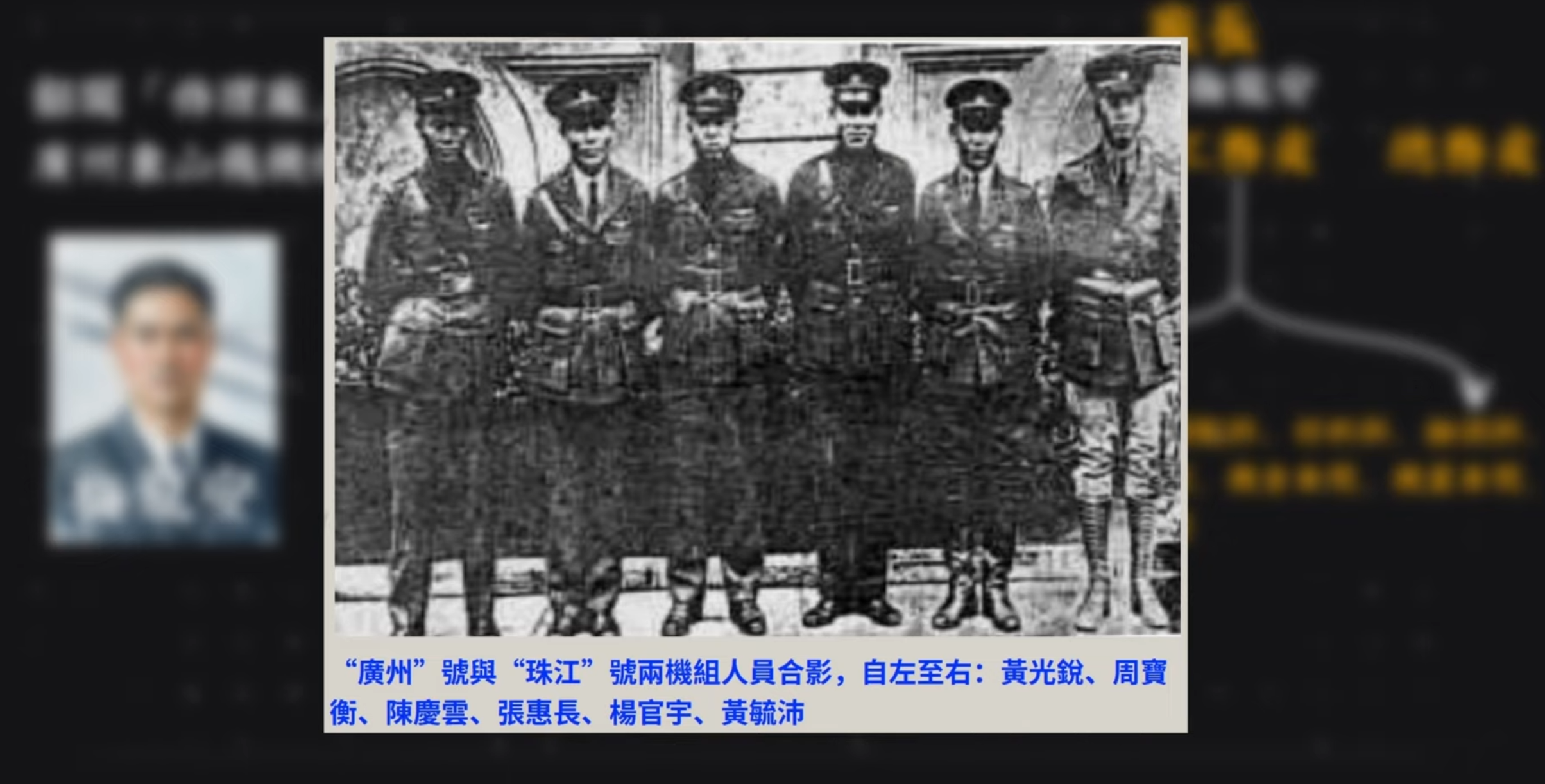

韶关的“修理厂”被航委会接管,并改名为韶关飞机制造厂。凭美籍华人梅龙安为厂长其他人员安排不变。并把广州东山飞机修理厂合并,东山飞机修理厂余下人员组成第五修理工厂。首任厂长周宝衡不知后来如何只找到一张模糊的合影。

首任厂长周宝衡

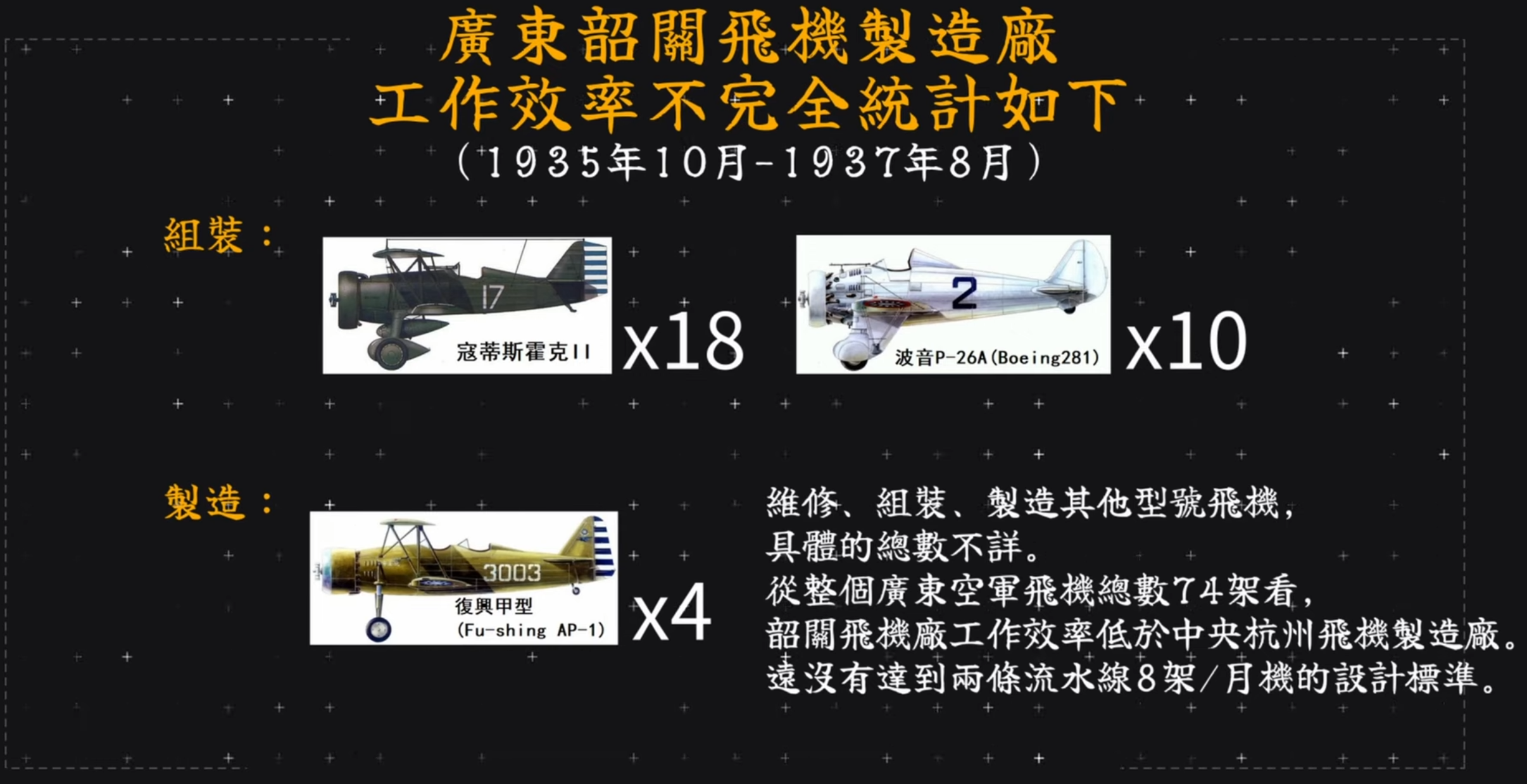

到全面抗战爆发前(1935年10月-1937年7月)韶关飞机制造厂工作效率不完全统计如下:组装了18架霍克II、10架波音P-26A、4架“复兴”甲型AP-1,还有其他型号飞机,具体的组装、制造飞机总数不详。但从整个广东空军飞机总数74架看,工作效率低于中央杭州飞机制造厂。远没有达到两条生产线月产8架飞机的产能。

制造能力不符合投入

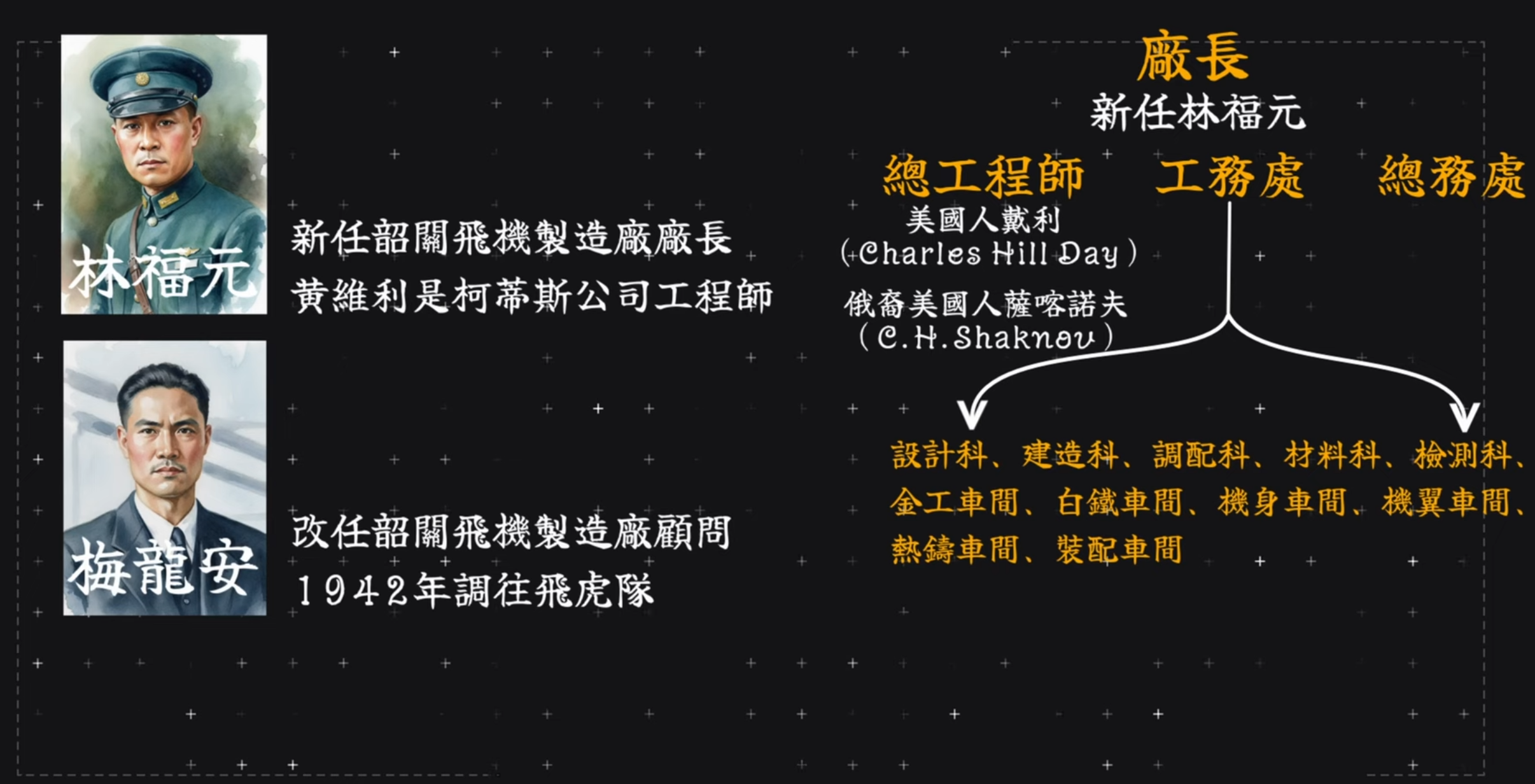

民国26年(1937年)8月美籍华人林福元担任厂长,他的侄子黄维利是寇蒂斯·莱特公司的工程师。原厂长梅龙安当工厂的管理和技术顾问,民国31年(1942年)梅龙安前往飞虎队任机务组组长。

梅龙安和林福元

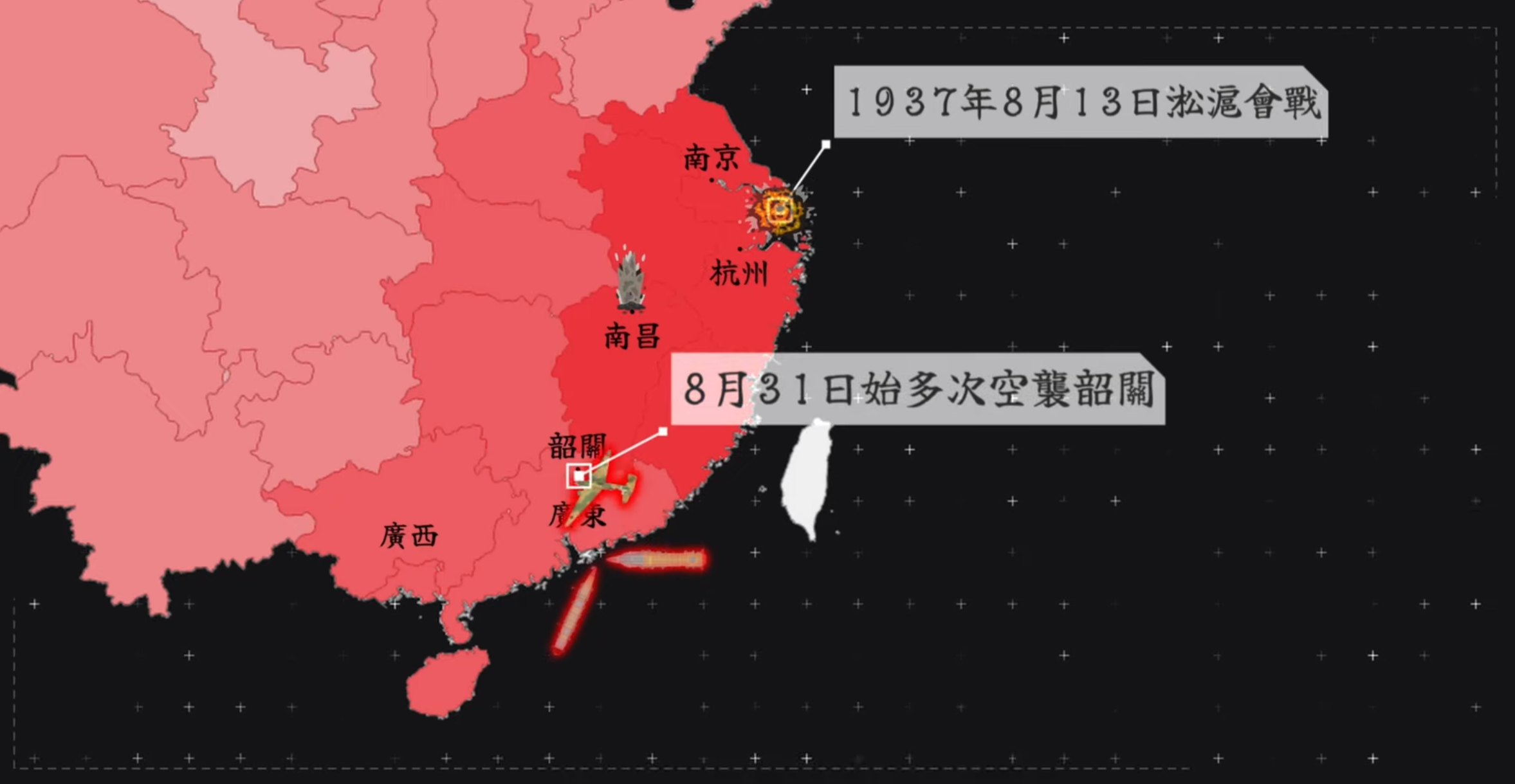

由于陈济棠主政广州期间跟日军有合作,日军早就派间谍摸清楚韶关飞机制造厂的底细。在淞沪会战开打后的民国26年(1937年)8月31日凌晨,第一次空袭韶关飞机制造厂。紧接着是10月6日、10月13日、10月14日又进行多次空袭,造成中国平民伤亡和工厂财产损失。林福元安排受伤员工前往香港治疗,并跟美方总工程师戴利研究后,把飞机制造厂化整为零分散至周围的深山中。日军从"龙骧"、"凤翔"号航空母舰起飞的舰载飞机只能炸遗留下的空厂房。

日军空袭韶关

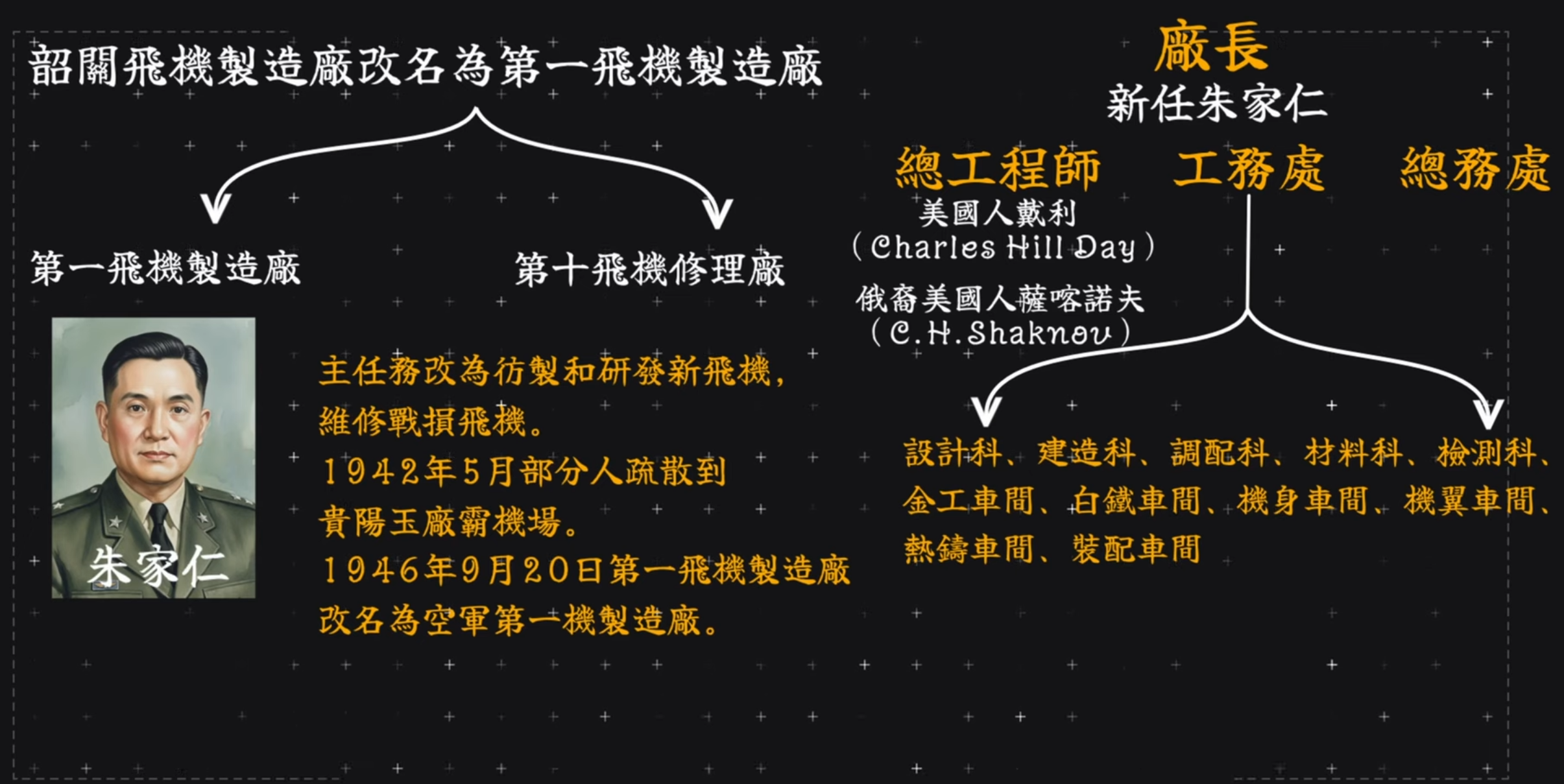

民国27年(1938年)1月总工程师戴利致信航委会秘书长蒋宋美龄。决定韶关飞机制造厂内迁到昆明昭宗村。10月初林福元把第五修理工厂合并后,动用17列火车和274辆卡车,把1219名员工以及全部机器和工具、材料经香港转运法属越南海防市,沿着滇越铁路运达昆明。10月21日日军攻陷广州,12月韶关飞机制造厂在昆明昭宗村重建。民国28年(1939年)5月改名为第一飞机制造厂,厂长由朱家仁担任,林福元调任航空研究所。

韶关飞机厂内迁

改名后的第一飞机制造厂600多人另行成立第十飞机修理厂。余下的600多人都授予军衔,厂长朱家仁授予空军上校军衔,科长授予中校或者少校,技术人员按照等级授予准尉以上军官,普通工人也授予军衔。工厂的主要任务也改为仿制和研发新飞机,以及维修战损的飞机。

民国31年(1942年)5月日军攻入云南,也就是中杭厂往昆明疏散时候。副厂长邹文耀率领一部分人到贵阳玉厂坝机场。民国33年(1944年)11月日军攻陷柳州和桂林后,贵阳分厂又回到昆明。民国35年(1946年)6月航委会改组为空军总司令部,9月20日第一飞机制造厂改名为空军第一飞机制造厂。

朱家仁

韶关飞机制造厂(第一飞机制造厂、空军第一飞机制造厂)。从民国24年(1935年)10月开始运营,到1949年4月迁移到台湾岛上。在中国大陆前后存在了14年的时间。总共修理、组装、仿制、制造各型飞机约174 架,加上各个分厂飞机修理近200余架,总计400架左右。组装、生产、仿制和研发的不完全统计如下:

民国24年-34年间(1935-1945年):

组装:11架波音P-26A、44架寇蒂斯霍克III、霍克75(P36)(1938年)

生产:22架改进型的“新复兴”甲型AP-1、4架“新复兴”丙型AP-2、3架“忠28乙”和30架“忠28甲”(1943年之前)

仿制:32架“新霍克II”、2架AT-6教练机(1937年8月-1939年4月)

研发:9架“研驱零”XP-0、2架“研驱一”XP-1、2架“蜂鸟”甲、乙型直升机、1架CJC-3A直升机等

组装、制造、研发不完全统计

广东韶关飞机制造厂由于没有引进生产流水线的管理方法,生产效率不如中杭厂。但这个厂的专研精神在当时中国的航空制造业首屈一指。