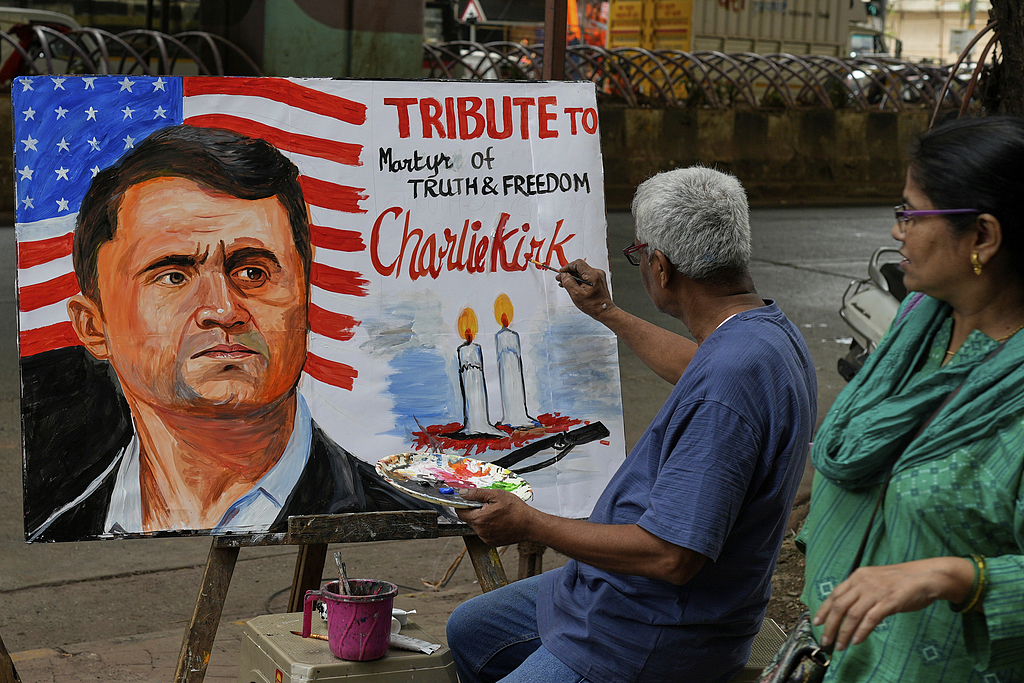

9月10日,美国犹他州奥勒姆市的犹他谷大学枪声骤然响起。31岁的保守派政治人物 查理·柯克,在一次校园演讲中被当场击中身亡。

消息传出,美国政坛震动。特朗普下令全国降半旗致哀,白宫和国会也罕见一致地谴责暴力。然而,这颗子弹的杀伤力,远不止于击倒一位年轻的保守派明星,它正在撕开美国社会最脆弱的神经。

年轻政治明星的崛起与倒下在美国的保守派青年群体中,查理·柯克的名字几乎家喻户晓。

他在2012年创办“美国转折点”,把演讲舞台搬到大学校园,用犀利的辩论话术,挑战移民、种族、枪支、性别等热点议题。

他擅长把复杂的问题简化,用直白的逻辑和反问,制造一种“站在真理一边”的气场。

支持者眼里,他是敢说敢做的“斗士”;

反对者眼里,他是制造对立的“煽动者”。

正是这种争议性,让他一方面收获大批狂热拥护者,另一方面也成为极端仇恨的靶子。柯克的死亡,并非只是个体悲剧,而是撕裂叙事的一部分。

一颗子弹,劫持了美国的叙事枪击案发生后,美国政坛表面团结,民众舆论却瞬间分化。

在社交媒体上:

保守派把柯克塑造成“烈士”,认为这是对整个右翼运动的打击;

自由派有人则讽刺称,这是“拥枪文化自食其果”;

更极端的声音,甚至把它当作“低烈度内战”的象征。

在美国,暗杀事件极其罕见,但它往往能瞬间绑架公共叙事,让数千万普通人被迫卷入舆论的漩涡。

这不是第一次。历史上,林肯、马丁·路德·金、甚至肯尼迪的遇刺,都曾引发社会巨震。不同的是,当时美国社会还有共同的“事实叙事”,最终把震荡转化成制度反思。而今天,美国是否还有这样的韧性?

互联网:造星,也造恨柯克的崛起,离不开互联网。

他把复杂议题“短视频化”,用一句话制造争议,再用算法扩散,让自己成为年轻人的符号。

互联网给了他“意见领袖”的光环,但同时也放大了仇恨。在这种逻辑下:

支持者把他神化;

反对者把他妖魔化。

于是,柯克不再只是一个人,而是一种立场的化身。针对他个人的子弹,被解读为对整个阵营的宣战。

互联网,本应是沟通的桥梁,如今却成了分裂的加速器。

当真相消失:美国社会的“事实危机”今天的美国,分裂不仅体现在政策和情绪上,更深层的是 认知裂痕。

同一条新闻,在不同媒体中被演绎成完全相反的故事。

保守派媒体称之为“捍卫自由”;

自由派平台则解读为“威胁民主”。

事实并未消失,但已经失去了公共意义。这带来三个危险后果:

权威失效:专家和机构失去公信力。

纠错失灵:即便有确凿证据,一方也会拒绝接受。

去人格化:对手不再被视为人,而是“敌人”。

在这种氛围下,每一个突发事件都被拉进叙事战争。而制度,本该是缓冲器,却越来越无力。

制度的最后防线:司法能否扛住?美国社会的最后一道防线,仍是司法。

司法程序的意义在于:

发现事实,避免舆论主导真相;

保持透明,让公众看到判决的依据;

保持独立,避免成为某一方的工具。

柯克之死,已经不仅仅是一桩刑事案件,而是对美国司法独立的一次大考。如果案件被情绪裹挟、被阵营绑架,那么司法的公信力将再度受损。而一旦司法失效,美国社会的撕裂只会加剧。

查理·柯克的生命,终结于一颗子弹。但美国的未来,不会由这颗子弹决定,而是取决于制度能否展现韧性。

暴力无法彻底阻止,但制度可以决定社会如何回应暴力。如果司法仍能坚守独立与透明,美国或许还有机会在撕裂中重新凝聚最低限度的共识。

否则,这一枪的回响,将远远超出校园的枪声,成为撕裂美国社会的又一道深痕。

以上内容资料均来源于网络,本文作者无意针对,影射任何现实国家,政体,组织,种族,个人。

相关数据考证于网络资料,代表个人观点,仅供参考!

图片来源于网络,如果侵权请联系删除。