“幽默”,这是一个使用频率很高的词,不管是口头用语还是书面文字,都会经常用到"幽默"二字。

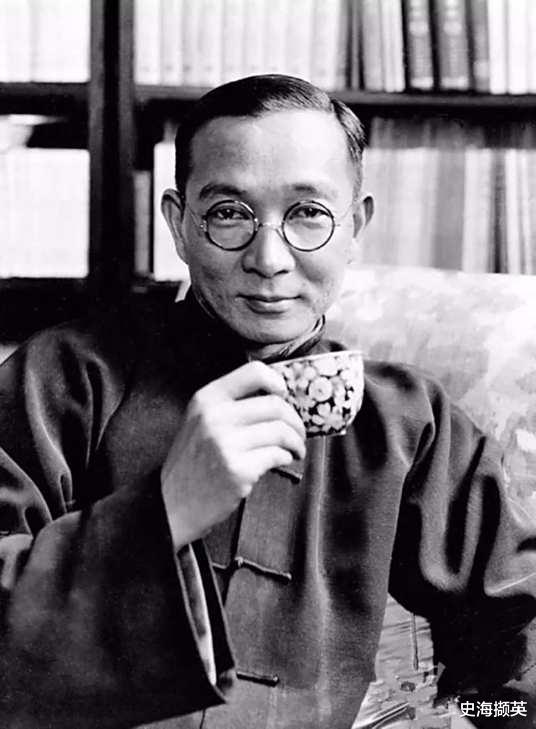

“幽默”是个外来词语,由英文humor音译而来的。第一个将英文单词“humour”译成中文的是王国维,翻译为“欧穆亚”,此后,“humour”出现多种译法,李青崖意译为“语妙”,陈望道译为“油滑”,易培基译为“优骂”,唐桐侯译为“谐稽”,林语堂(1895年10月10日——1976年3月26日)译为“幽默”。最终以林语堂的译法普及开来,如此说来林语堂算是“幽默”之父了。

其实,“幽默”这个词,在古书上出现过,不过意思与现在不同。“幽默”一词最早出现于屈原《九章・怀沙》中的“煦兮杳杳,孔静幽默”,然而幽默这里的释义是安静,与现在的含义大相径庭。

当年在上海,林语堂创办了《论语》、《人间世》、《宇宙风》杂志,提倡幽默文学。他说:"人生在世,还不是有时笑笑人家,有时给人家笑笑。"

林语堂认为,中国人除了正经话只有笑话,所以,他提倡:“在高谈学理的书中或是大主笔的社论中不妨夹些不关紧要的玩意儿的话,以免生活太干燥无聊。”

林语堂说:“幽默也有雅俗不同,愈幽而愈雅,愈露而愈俗。幽默固不必皆幽隽典雅,然以艺术论,自是幽隽较显露者为佳。”

林和乐

林语堂在《一夕话》中写道:“没有幽默滋润的国民,其文化必日趋虚伪,生活必日趋欺诈,思想必日趋迂腐,文学必日趋干枯,而人的心灵必日趋顽固。”

二十世纪三十年代在承继“五・四”“人的文学”之外,新兴的革命文学成为另一种主流。而在当时的上海传媒,正是一片欣欣向荣,以民国二十二年(1933年)被称为“杂志年”最堪代表。当时上海所发行的杂志占了全国的72%,而当中,以“幽默”为号召的《论语》半月刊,发行量高达两万份,加上后来仍以林语堂为首的《人间世》与《宇宙风》等刊物,风格迥异于革命文学。

自从林语堂于民国二十一年(1932年)创办《论语》提倡幽默文学以来,他本人即成为部分文人攻击的标靶,以鲁迅为例,鲁迅在《论语》初期时还曾投过稿,但后来的批评态度则愈加严厉。民国二十二年(1933年)3月时,鲁迅即分析幽默文学流行的原因,他认为:人们因不想成为“文字狱”的主角,于是借着笑的幌子吐出闷气,因为笑笑并不“非法”,但却不足以影响社会,想要改变社会,幽默显得太过消极,而且中国人也不是长于幽默的民族,幽默不是国产品,难免会变为讽刺,否则就是坠入传统的“说笑话”与“讨便宜”,总之,鲁迅认为幽默不适合在中国发展,他的幽默观隐含更多讽刺的内涵。

周樟寿

民国二十二年(1933年)9月《论语》周年时,林语堂向鲁迅邀稿,鲁迅却公开表示:对于林语堂在《论语》提倡的幽默抱持反对的态度,一来《论语》刊头下所列的“长期撰稿员”虽然浩浩荡荡有二十余人,但实际动手撰稿寥寥无几。鲁迅在此表示幽默是民主国家的产物,重申中国因为民族性的缺乏加上教育与政治长期的钳制,幽默没有发展的空间与条件,所以林语堂所说的:幽默是在俏皮中带有正经的企图,他就深不以为然,他认为俏皮与正经两者没有并存的空间,只是落入是非不明的混沌状态罢了。其实林语堂所主张的幽默是一种启悟悲悯、解放性灵的人生观,而鲁迅所定义的幽默却倾向于讽刺社会等功能。

林语堂提倡幽默欲以借此争取言论空间与改造国民性的用心,无法获得鲁迅的认同。鲁迅认定幽默就是帮闲,会转移人们对要紧事物的注意,幽默中的警告亦是虚伪的,它与心性思想的自由、生活与态度的闲适全然无关。这是两人对幽默定义与功能的看法不同,甚至也是人生观的背反。鲁迅认为幽默“靠着低诉或微吟,将粗犷的人心,磨得渐渐地平滑”,陈信元也认为这样的说法太言过其实,因为在国难当头之时,过激尖锐的言论并不一定对大局有所帮助。林语堂衡量时局后,提倡幽默以对,不失为“变通的方法、明智的抉择”,一讥一笑中在追求趣味的同时,带有耐人寻味甚或深刻隽永的意味。

所以林语堂才会说是“笑中有泪,泪中有笑”,而且林系刊物对时事仍是批评的,因此仍有学者注意并肯定林语堂以幽默发挥批判时事的苦心与努力。例如刘心皇也认为林语堂“看准了时代的需要”,“嬉笑怒骂皆成文章”的态度攻击左派也讥评政府,使当时民众的失衡心理得以抒解,在“死抱住文学不放”中,旁敲侧击转弯抹角的手法,既顺利说了自己要说的话,也影响了人心,突破了文艺的不自由,达成幽默的使命且避免了纠纷。以此再回顾林语堂所说的:“骂不痛时,你可尽管笑骂,骂的痛时,‘好官’会把你枪毙”,个中的拿捏与无奈更让人体会三分。