在中国人的精神地图上,“酒”既是物,也是事,更是道:有祭典与礼,有离愁与豪气,有四时风物与人间温情。吕建德近作以“酒”为题,不停留在诗句的直译,而是以书法的线条、节律和章法,搭建一座“可饮、可观、可思”的文化空间。读这些作品,像在同一桌上依次品尝温醇、辛烈、清冽、回甘四味,所见是酒,所闻是风,所感是人。

以“酒”为题,不写酒器,写酒势

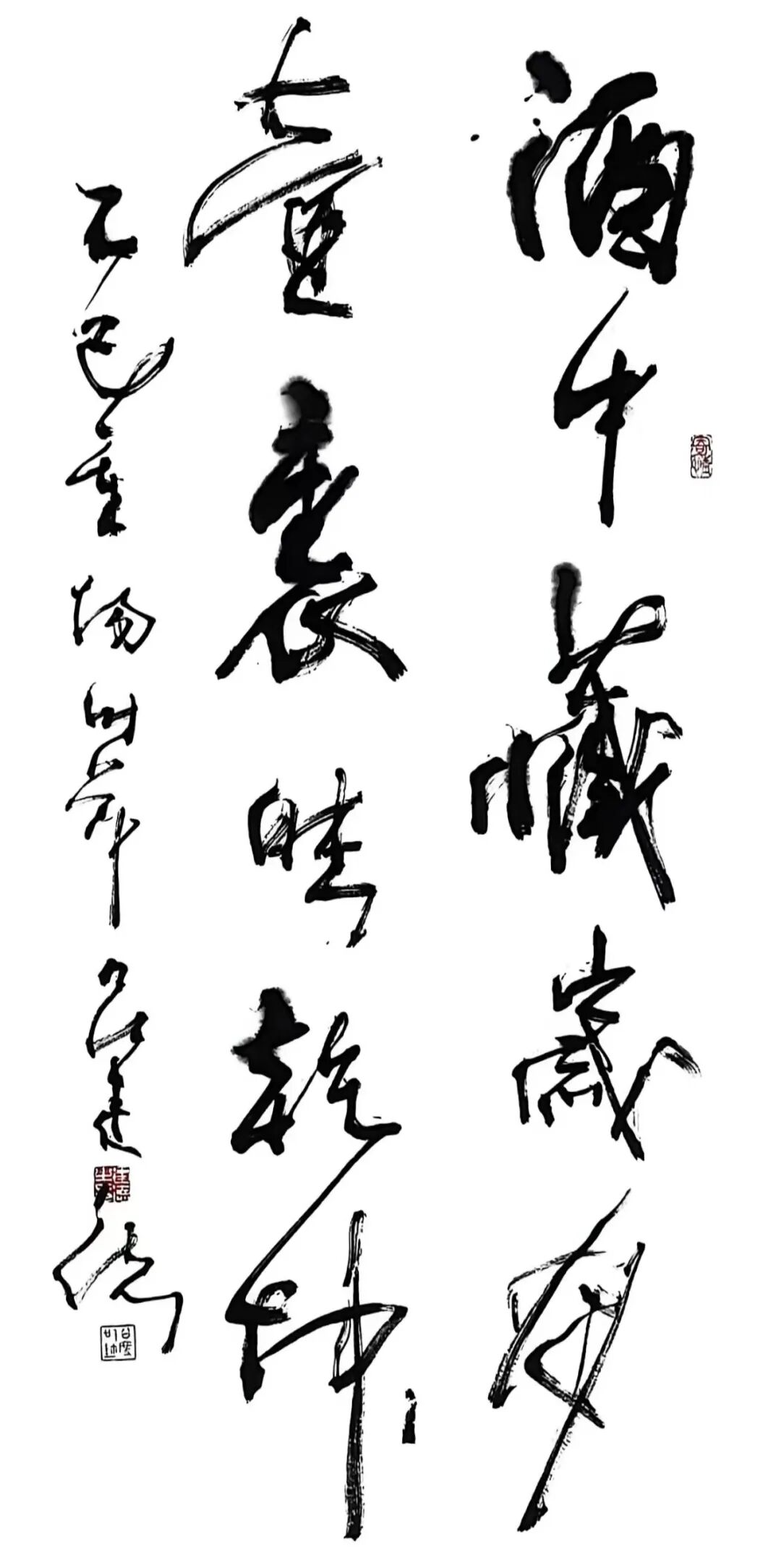

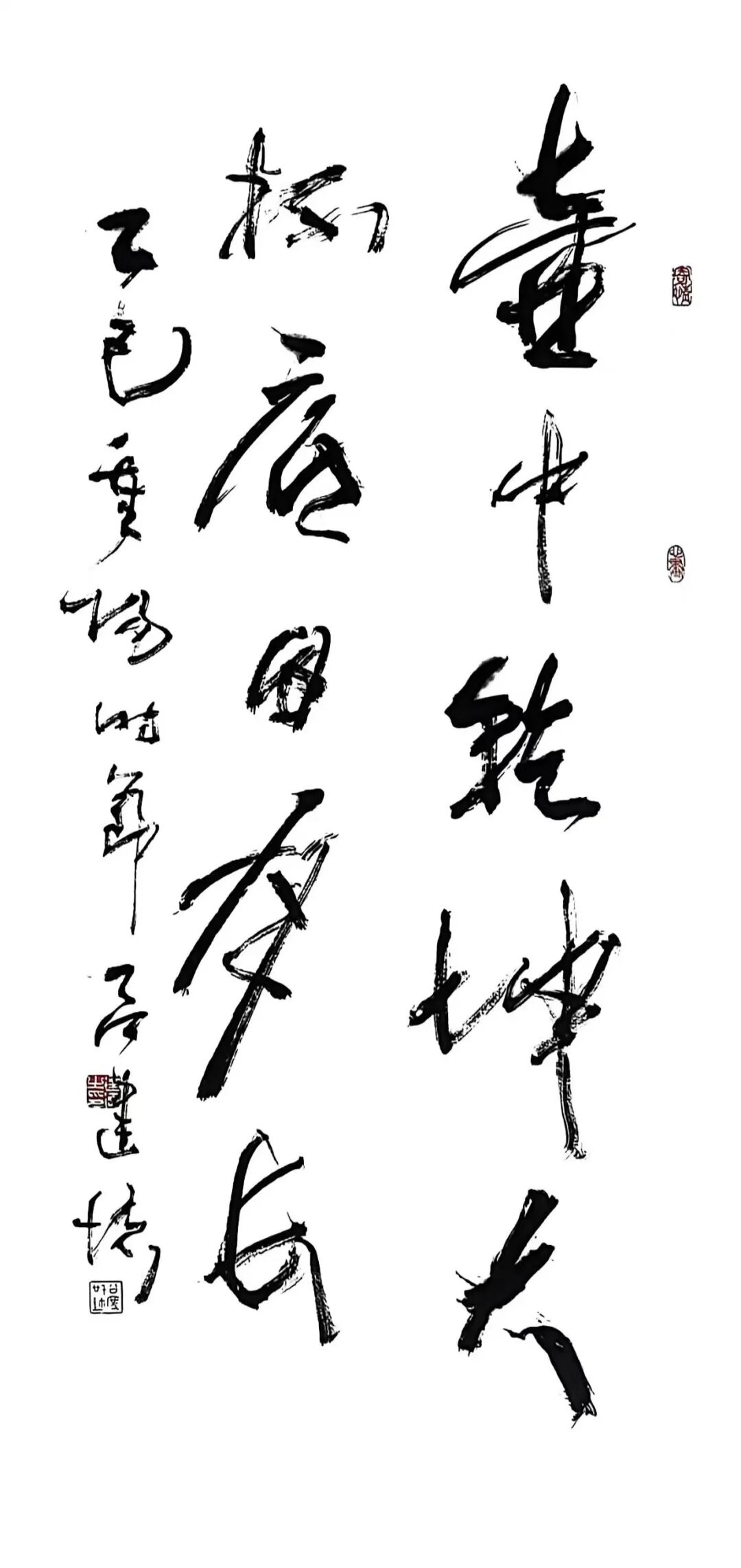

他选择行草为主调,兼融章草的疾速与今草的飞动,让“酒势”成为画面第一主角。线条或蓄或放,时涩时疾,类似发酵中酵泡的上涌、火候渐入时的回温。中锋为骨,侧锋为香;顿挫提按,制造出微醺到大醉的层级。飞白与枯笔,不是随意的“破”,而是酒气外逸的视觉化——像冬夜开坛的一缕热气,先在纸面起伏,再将读者牵入气场。

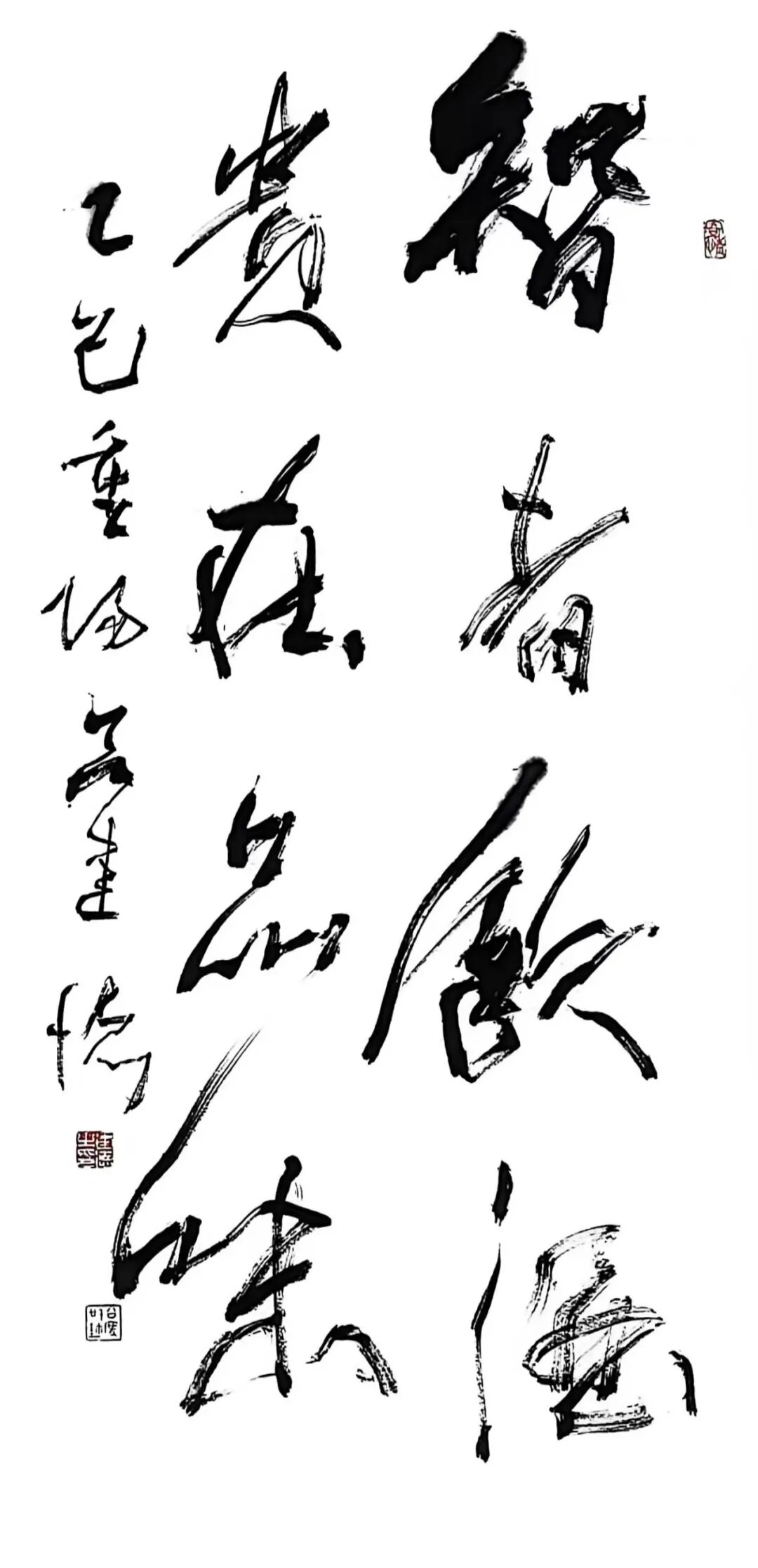

“绿蚁新醅酒,红泥小火炉”:笔墨为温度学

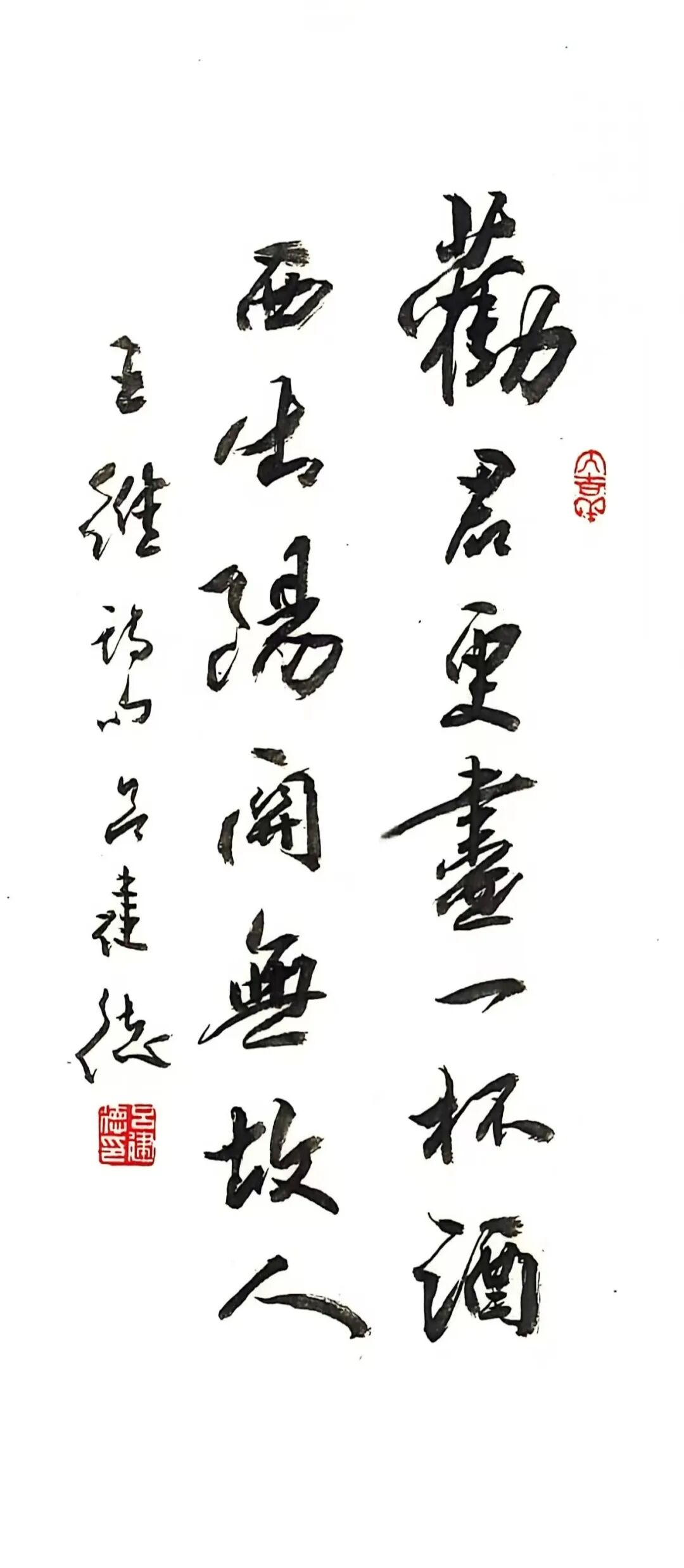

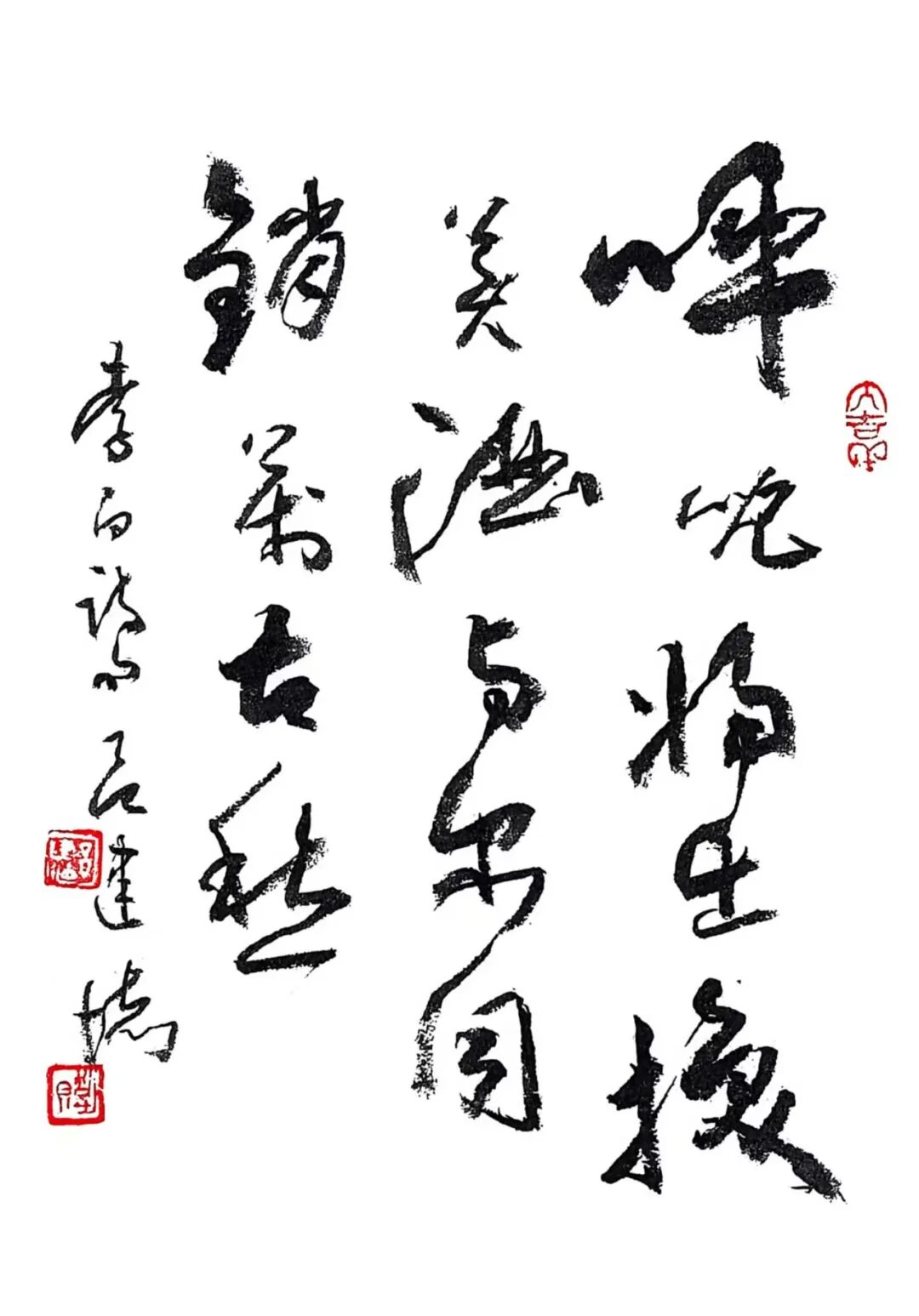

“绿蚁新醅酒”的“新”“醅”处理得润而不腻,浓墨铺陈后以干笔微扫,保留颗粒感;“红泥小火炉”转而以枯润对峙,笔画边缘的飞白像炭火的跳跃。章法上,他收紧字距、放松行距,使热量在列与列之间扩散,营造围炉之暖。至“晚来天欲雪,能饮一杯无”,留白陡增,墨色转清,冷与暖的气候在一幅中并置——这不是简单的“写诗”,而是用墨色调试温差,用留白写风雪。

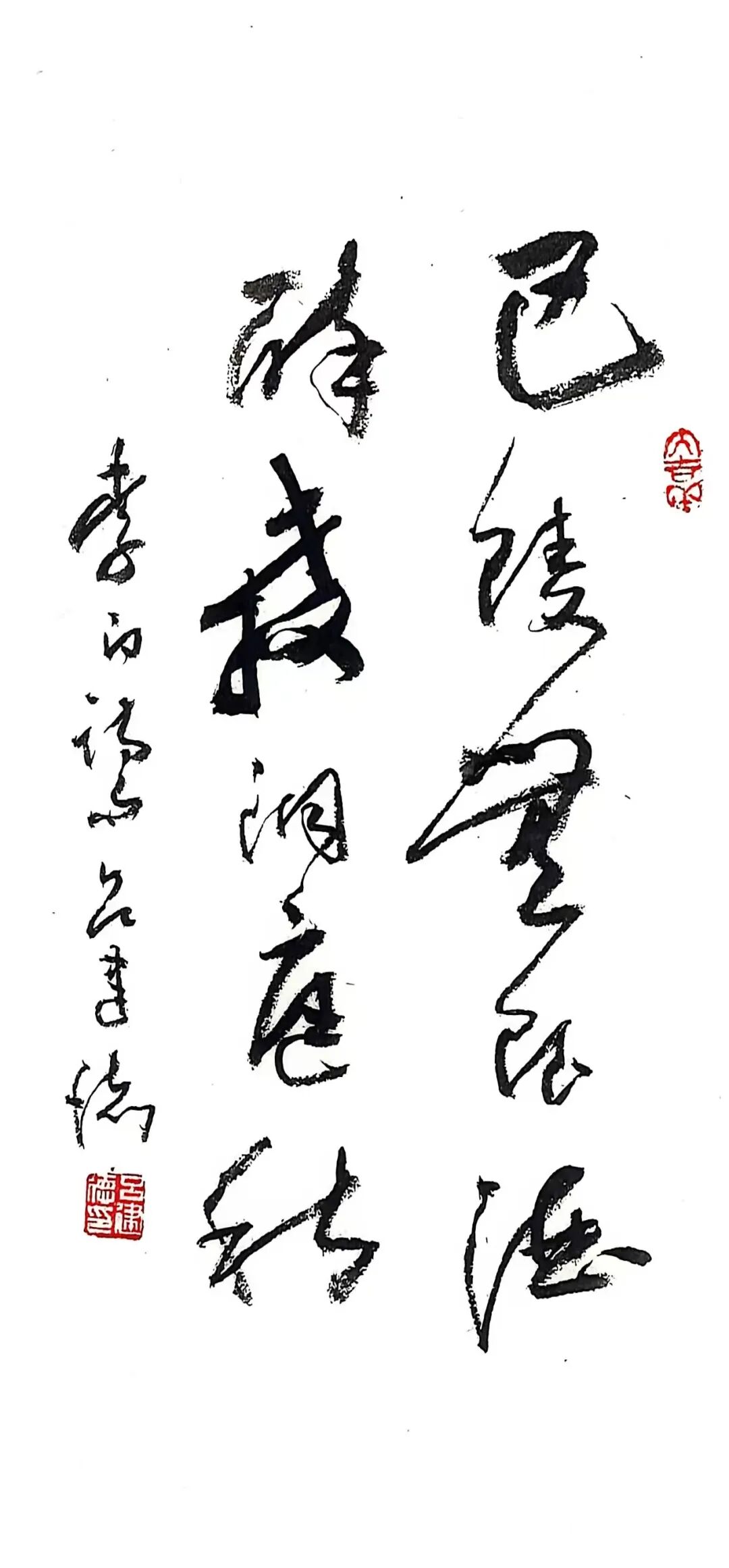

写“愈陈愈香”时,他明显降低行进速度,转折更稳,波磔拉得长,像故窖慢酿;结体趋于开张,横画有意加重起收,产生“压仓石”式的稳定。观看路径从字入行、由行及篇,读者的呼吸被迫放慢,时间的粘滞感随之生成——这正是“陈”的美学:韵味由迟缓中析出,香气由沉潜里往上走。

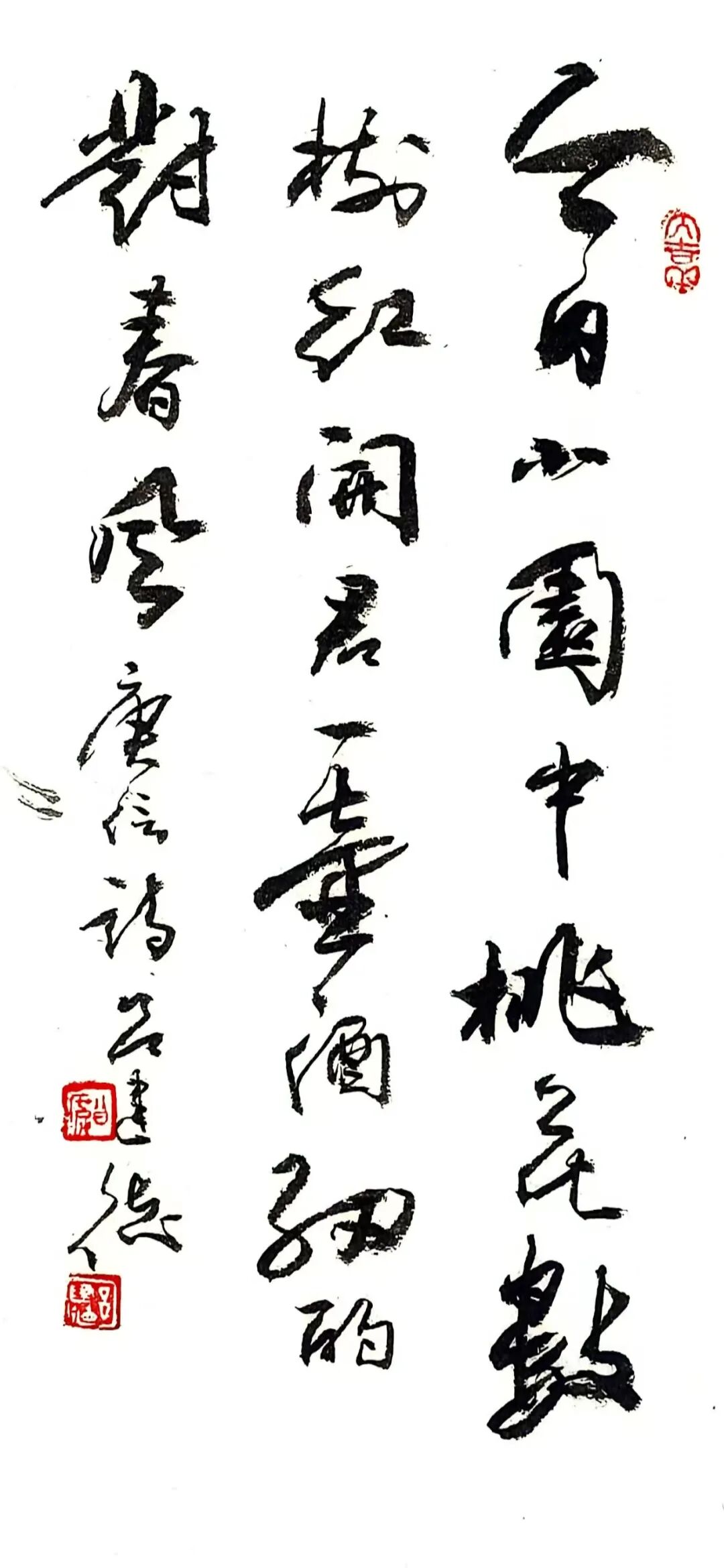

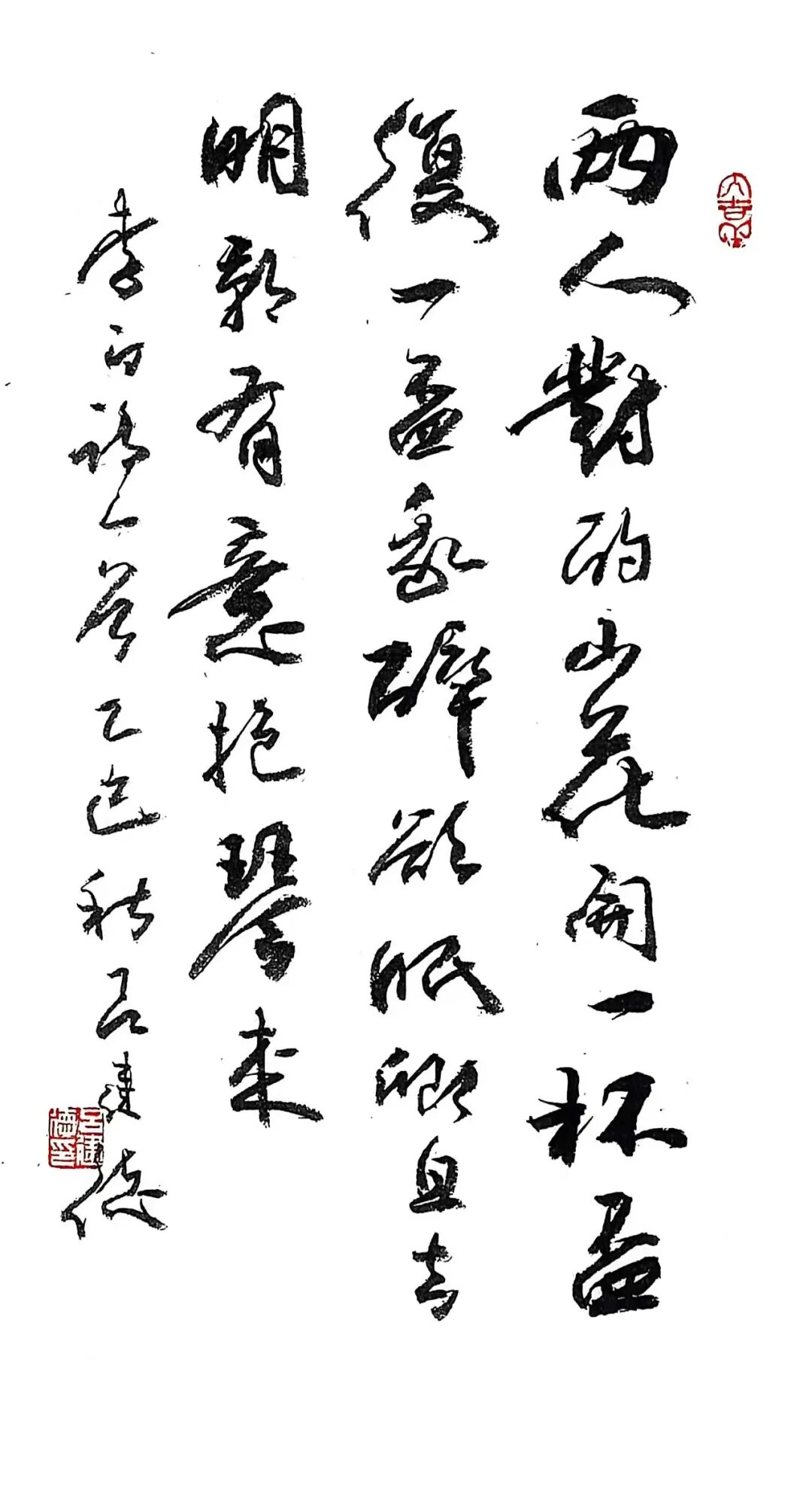

此幅的线条最为纵肆,竖势大开,横画简练,整体像一只被拔地托起的“壶嘴”。他在关键转折处反复“回锋藏锋”,让笔势拐弯不失骨力。章法上,以几处空阔的“无字区”形成“壶胆”,红印如壶钮点睛。酒壶只是借喻,真正要说的,是书写在当代依旧可以承载宇宙观:乾坤在掌,日月在怀,线条是人与世界的通电之线。

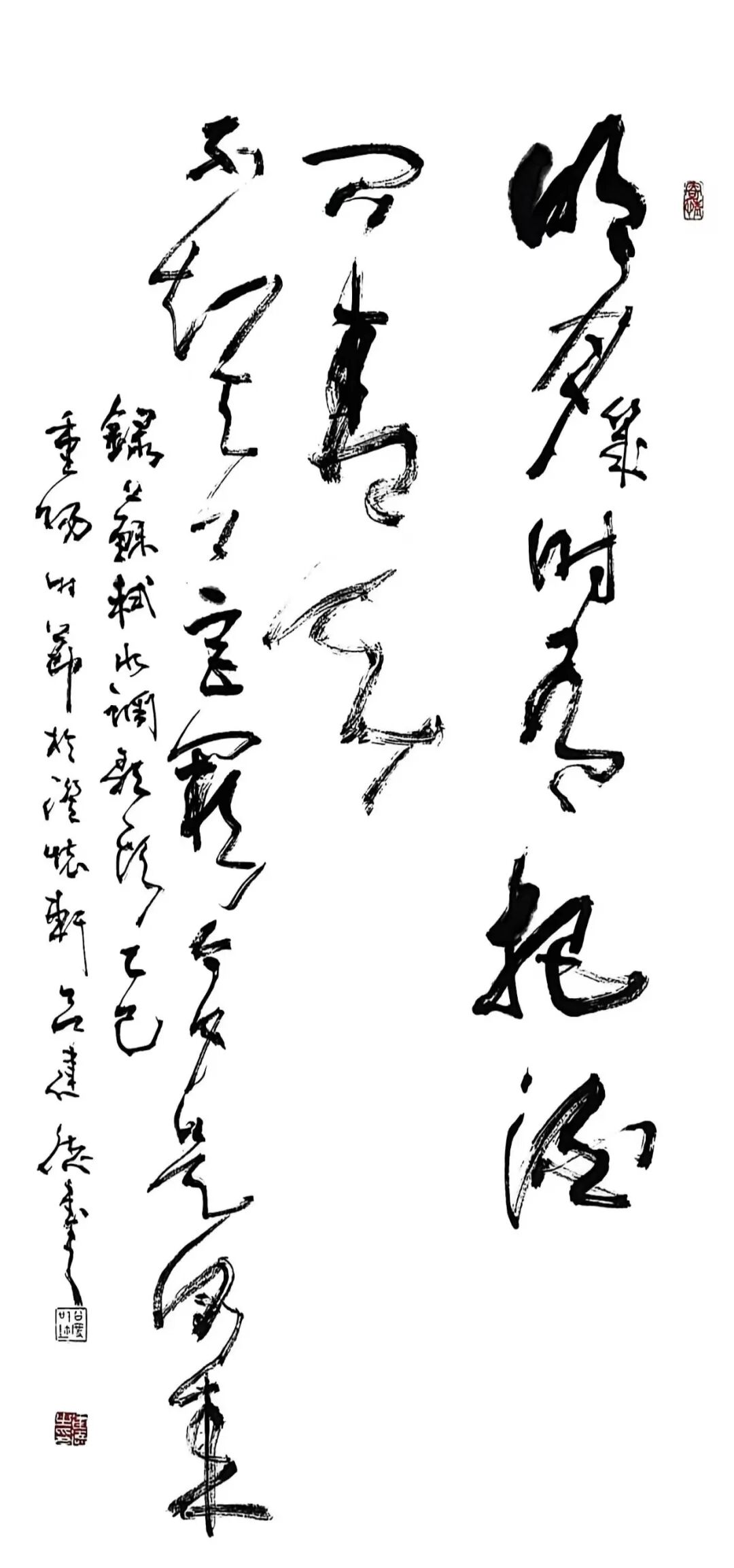

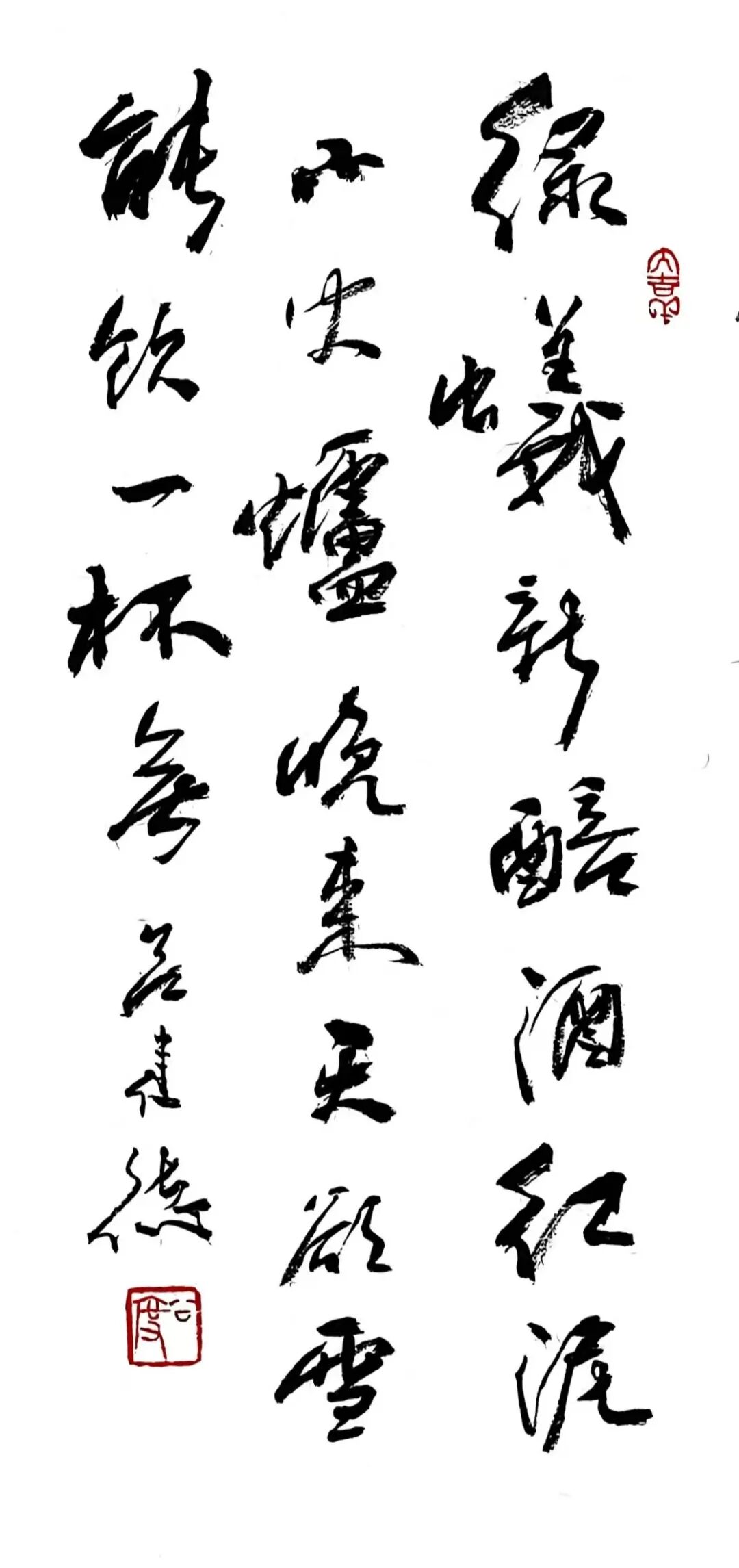

这幅最见心理曲线。起笔并不急躁,而是“蓄势—破势—回收—再放”,像一段情感从试探、投入到回望的全过程。某些字的外轮廓有意“失拙”,以不规整的形态换取心绪的真实;墨团密处与轻擦薄处交错,浓如酒心,淡似余味。情与酒在这里同构:都是“经历之后的体悟”,非抽象概念,而是触指可及的质地。

技法之外的叙事:布局像席面,印色如杯口

吕建德深知印色的“分量学”。红印不密集,不抢眼,但每一次都落在气流的旋涡点:或在一列的尾声“收神”,或在两束笔势的交汇处“定魂”。它们像席上的杯口,为阅读节奏设置“浅斟与重斟”的节拍。落款位置多采取“偏左低置”,既稳妥,又让行气在右下得以再度加速,留下一种“未尽兴”的尾声——这正合酒文化“有余不尽”的风度。

性情:线条的抑扬、顿挫,反复呈现“自持中的放情”,把“纵横捭阖而不破法”的人格理想写在纸上。

风物:从“绿蚁”“红泥”“欲雪”到“壶中”,他以诗意名物构成四时风景,书写的对象是季候,是生活器用,是围炉之夜的人间气。

吕建德写“酒”,写到“人”和“世界”。酒提醒我们:浓淡各有其真;书法也提醒我们:疾徐自成其法。杯中有乾坤,纸上有风月。读他的作品,读到的不仅是“饮”的愉悦,还有“度”的智慧——能放能收,知冷知暖,能热烈也能清醒。此即中国酒文化在当代的另一种表达:以书为杯,以墨为酒,举起的是线条,碰响的是文化。