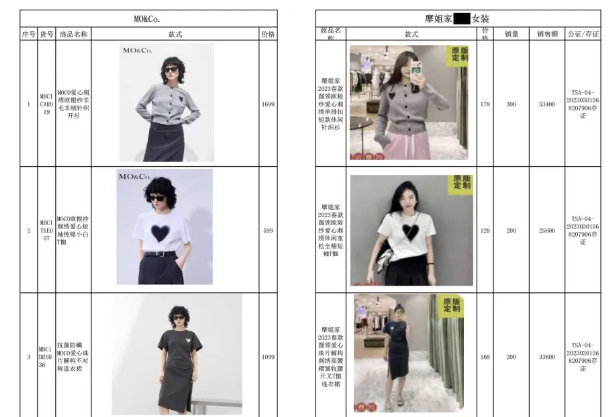

当MO&Co.设计师团队耗时半年打磨的冬季新款刚刚登陆官网,一家名为“摩姐家”的淘宝店竟在一周内挂出高度相似的“同款”,价格仅为正品的四分之一。更令人窒息的是,商品链接中明目张胆地标注“原版定制”,详情页甚至直接盗用MO&Co.官方平拍图,仅抹去了品牌标识。

这已是MO&Co.第三次与这家淘宝店对簿公堂。前两次诉讼,法院虽认定侵权并判赔,但对方似乎将赔偿金视作“运营成本”,继续换壳经营。而这一次,MO&Co.法务团队决定放弃单纯的著作权侵权主张,转而以《反不正当竞争法》 为武器,打响了这场品牌保卫战

战场态势:抄袭者的“游击战术”与法律盲区服装行业的抄袭早已超越简单复刻,进化成一套完整的“山寨产业链”:

时间战:正品上新一周内,仿款便能完成打版、生产、上架;

混淆战术:使用“原版定制”“专柜同款”等话术,甚至模仿正品品牌故事;

法律规避:轻微修改纽扣、标签等细节,主张“独创性不足”规避著作权法。

正是这种“打不死”的骚扰,让MO&Co.在第三次诉讼中彻底转变策略。法院在判决中指出:“被告销售与原告基本一致的仿款服装达147个链接,销售额超228万元,且多次侵权、主观恶意明显”。

破局关键:反不正当竞争法的“三重射杀”MO&Co.此役胜诉的核心,在于跳出服装设计“是否具备独创性”的争论泥潭,直击抄袭行为的不正当竞争本质。法院最终认定了三个关键点:

攀附商誉:被告使用“摩姐家”字样(与MO&Co.的消费者昵称“摩家”高度相似),并标注“原版定制”,刻意建立与正品的关联性。买家评论中“和专柜有区别吗?”等询问,佐证了消费群体的混淆。

实质性替代:仿款价格仅为正品1/10,但凭借与正品高度相似的设计,直接截流MO&Co.的目标客户。法院认为,这挤占了原告的交易机会,属于典型的“搭便车”行为。

恶意持续侵权:被告在2018年、2021年两次被判侵权后仍未收手,其法定代表人还多次注册近似商标,法院认定其“主观侵权恶意明显”。

最终,法院判决被告赔偿MO&Co.经济损失80万元及维权开支1万元,并立即停止侵权。

战后启示:企业维权战术升级指南此案为服装企业主提供了三条关键启示:

维权不可“单腿走路”

著作权侵权主张往往因服装设计的“实用性”与“艺术性”难以剥离而受阻。但反不正当竞争法关注的是行为本质而非设计本身——只要能否认对方存在“搭便车”“制造混淆”等行为,胜诉几率将大幅提升。

证据链决定赔偿额

MO&Co.在此案中能够获赔80万元,关键在于完整记录了147个侵权链接、228万元销售额等数据。建议企业定期使用时间戳、公证等方式存证,尤其需保存侵权方销售额、利润数据。

警惕“调解陷阱”

有侵权方会利用“法律意识淡薄”“利润微薄”等话术寻求低额和解。但如MO&Co.案所示,法院对持续恶意侵权者可能适用惩罚性赔偿。维权时需谨慎评估对方是否真心悔改,而非仅是为降低赔偿额的策略。

这场价值80万元的胜诉,不仅是一场法律战役的胜利,更是一次行业风向标的转变——当抄袭者仍在钻法律空子时,先进品牌早已用更犀利的法律武器构建护城河。对于原创品牌而言,保护知识产权不再是“成本支出”,而是核心竞争力投资。