那瓶透明液体泼出去的瞬间,整个车厢安静了一秒,她站在原地,轻声说:"我不跑,我要自首。"

女子名叫韩某,本是一个普通女子,也是一位母亲的她,为何会做出如此残忍的事情?到底发生了什么?为何要在众目睽睽之下,将硫酸泼向别人?事后为何没有逃跑,而是选择自首呢?

这个被称为韩某的女子,原本有个简单却温暖的小家,多年前,她从南方山村来到北方城镇,带着年幼的儿子成成,租住在城郊的平房里,每天清晨,她给儿子煎个鸡蛋,自己就着咸菜喝粥,晚上孩子在灯下写字,她就在旁边做手工活。日子清贫,但儿子每次考试拿回的好成绩,就是她最大的慰藉。

变故发生得很突然,那天儿子说想去附近玩会儿,她嘱咐早点回来,可是天黑透了,孩子还没回家,她找遍了整个村子,最后在一口废弃的井里找到了孩子,小小的身子被石块压着,井口还盖着石板。

警方调查发现,是同村张家的儿子炎炎所为,原来两个孩子玩耍时起了争执,13岁的炎炎失手掐死了6岁的成成,随后把遗体抛入井中,由于凶手未满14岁,最终判决收容教养三年,民事赔偿15万元。张家对赔偿始终没有表示,更让韩某心寒的是,对方家长张某群曾在村里放话:"反正孩子三年后就出来了。"这句话像刀子扎在她心上,那些日子,她总是一个人坐在井边,从清晨坐到日暮。转眼大半年过去,赔偿款分文未见,法院多次调解,张某群总是找各种理由推脱,就连韩某想要一万元安葬费,让对方给孩子上个坟,都被拒绝了。

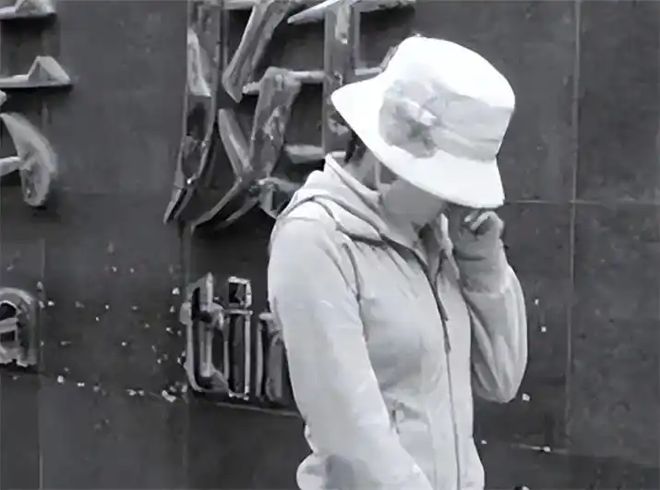

某天,韩某听说张家的大女儿晴晴从技校毕业,开始实习了,这个消息刺痛了她——别人的孩子前程似锦,她的孩子却永远躺在了冰冷的土里。她开始留意晴晴的行踪,知道这个姑娘懂事,会把第一个月工资交给家里,知道她每周固定时间坐公交车回单位,观察得越仔细,韩某心里的念头就越清晰:要让张某群也尝尝失去孩子的滋味。行动那天,她起了个大早,把准备好的浓硫酸装进普通的矿泉水瓶,等在公交站台。第一班车没等到人,她又等了第二班,当看见晴晴和母亲道别上车时,她的手在口袋里握紧了瓶子。

车上人不多,她坐在女孩斜后方,车子驶出几站后,她突然起身,拧开瓶盖,刺鼻的气味在车厢里弥漫开,伴随着凄厉的惨叫。事后鉴定,晴晴全身15%的面积烧伤,面部毁容,而韩某也没有选择逃跑,而是站在原地,对赶来的民警说:"我儿子可以安息了。"

法庭上,两个失去孩子的母亲相对痛哭,张某群的妻子质问韩某为什么选择无辜的女儿,韩某直视着对方:"我就是要让他心疼,让他把舍不得赔给我的钱,拿去给女儿治病。"法官当庭讯问张某群:"法院判决的赔偿款,你付过一分钱吗?"这个男人低下了头。最终,韩某因故意伤害罪被判13年。

这起案件里,最残酷的或许不是硫酸,而是整个过程中每个环节的冷漠,如果当初有一方愿意退让一步,如果赔偿能及时到位,如果有人能给痛失爱子的母亲多些关怀……可惜,生活从来没有如果。值得深思的是,未成年人犯罪后的矫正机制,受害者家属的心理干预,这些本该起到缓冲作用的环节,在当时都缺席了,而当正义在法定程序内无法完全实现时,有些人就会选择用自己的方式寻求解脱。两个家庭,两个孩子,本该有完全不同的人生轨迹,却因为一时冲动和后续的冷漠,永远改变了方向。这样的悲剧提醒我们:法律是底线,但不是全部,在判决书之外,还有人情冷暖、世道人心。

评论列表