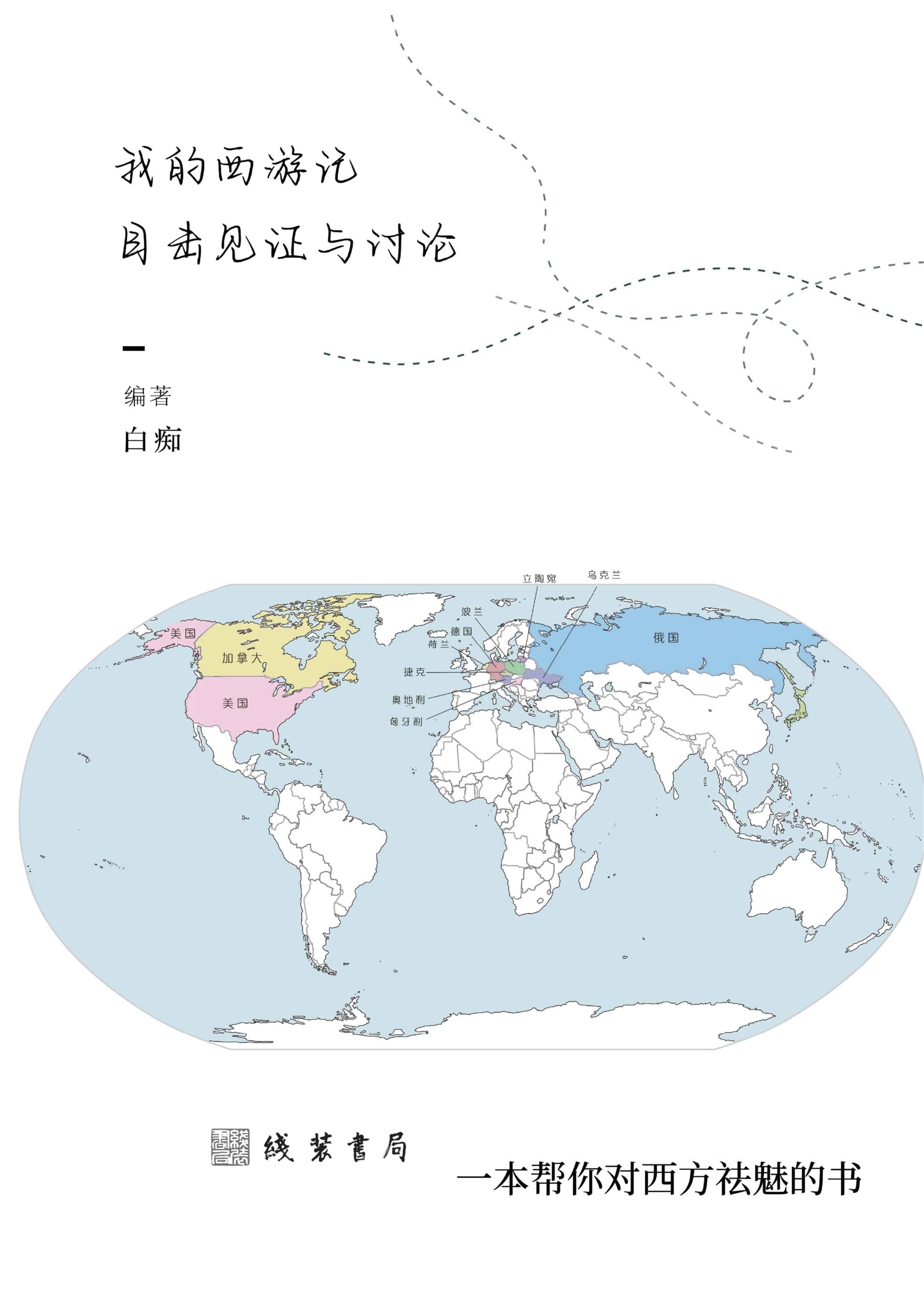

在这个信息爆炸却观点趋同的时代,一本名为《我的西游记》的纪实作品横空出世。作者以“白痴”为笔名,取意陀思妥耶夫斯基笔下“天真而坚持善良”的主人公,用120千字的真诚记录,为我们展开了一幅从盲目崇拜到清醒审视的西方世界图景。这本书不仅是游记,更是一代人的精神成长史。

【真实的力量:一个普通人的时代见证】

作者以亲身经历为经纬,从童年对西方的巧克力包装纸珍藏,到加拿大矿山的职场观察,再到东欧的萧条与西欧的幻灭,每一页都浸透着鲜活的一手体验。书中没有学术著作的宏大叙事,却如《安妮日记》般珍贵——它证明“任何原始人的脚印都值得记录”,尤其是95后这代经历信仰幻灭与重建的年轻人。当作者在莫斯科长明火前三次驻足凝视列宁遗体,在彼得堡街头与当地学生讨论民主泡沫,在乌克兰战场边缘见证普通人的挣扎时,他所记录的正是历史洪流中不该被遗忘的细节。

【双重镜像:东西方文明的碰撞与反思】

书中犀利揭示了西方社会的矛盾性:加拿大的同事既是“关心人权的善人”,也是“潜意识肮脏”的种族主义者;西欧的“文明花园”布满代际贫困的裂缝,而东欧的废墟中却闪烁着未被磨灭的人性光辉。作者以工程师的理性拆解了“民主神话”,又以文学青年的敏感捕捉到莫斯科地铁里陌生人之间的默契——这种双重视角让本书既有《钢铁是怎样炼成的》的炽热,又带着《论语》“己所不欲勿施于人”的清醒。当他在叶卡捷琳堡与俄国女友讨论军备竞赛时迸发的思想火花,或将刷新你对国际关系的认知。

【推荐理由:为什么你该马上阅读这本书?】

稀缺的真实性:所有故事均为亲身经历,包括被加拿大轿车肇事逃逸、在俄国宝石矿“偷石头”被海关审讯等戏剧性事件,比虚构文学更撼动人心。

深刻的代际共鸣:从“亲西方分子”到“语文教育捍卫者”的转变,直击90后知识群体的集体困惑。书中“因懒得学语文而留学”的自嘲,会让当代年轻人会心一笑又冷汗涔涔。

多重文本价值:既是背包客的实用指南(如如何用“美女招牌”在东京问路),也是社会学的田野调查(如黄刀城土著寄宿学校真相),更是充满诗意的个人史诗(如“鸽子坐在手上”的摩尔曼斯克奇迹)。

书中那句“行为就是人性善良的证明,你的信念就是黑夜里的一支蜡烛”,恰是这本“不合时宜之书”的最佳注脚。当同龄人沉迷于碎片化阅读时,这份用十年光阴写就的厚重记录,值得你放下手机,泡一杯茶,跟随这个“白痴”的脚步重新认识世界——毕竟,所有伟大的觉醒,都始于天真者的追问。