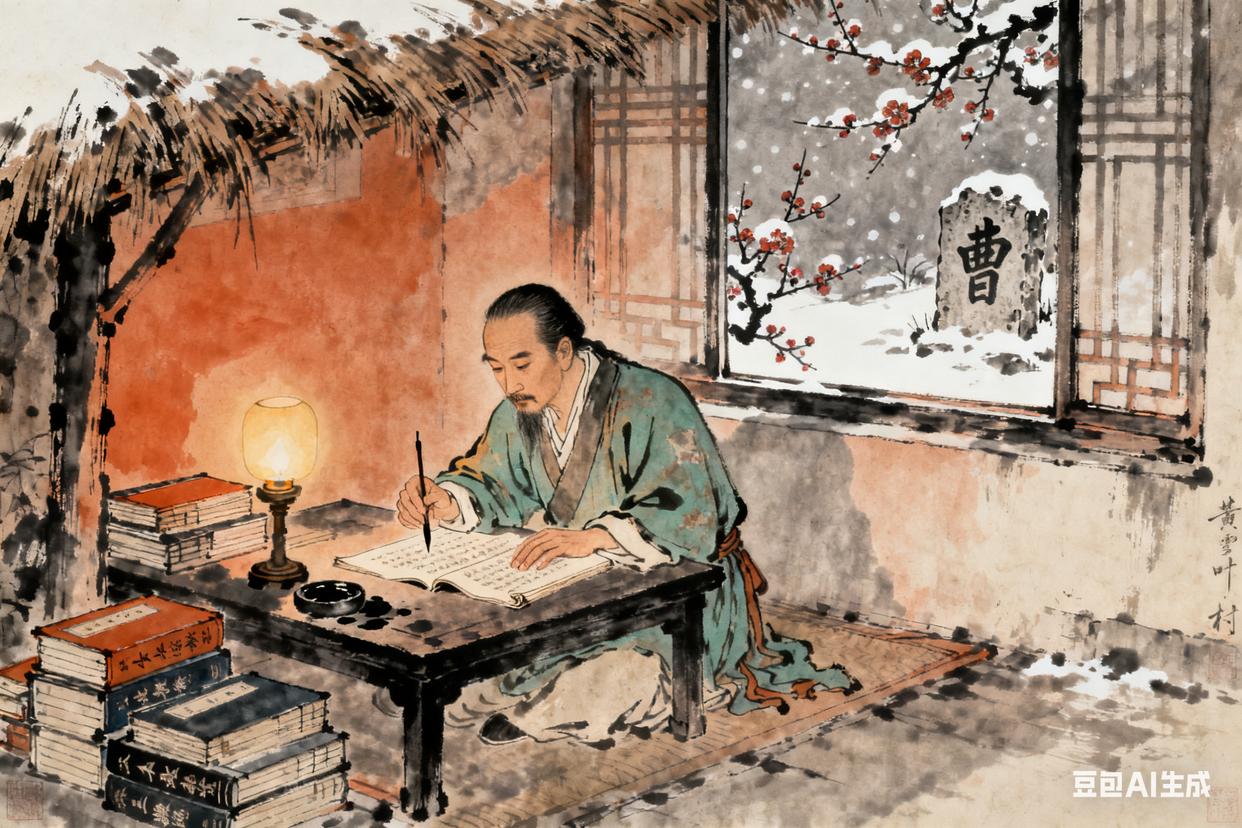

当毕生心血被视为不合时宜的痴妄,你是否还有勇气将生命熬成墨汁?18世纪中叶,曹雪芹在“举家食粥酒常赊”的困顿中,面对家族“忽喇喇似大厦倾”的崩毁,以“字字看来皆是血,十年辛苦不寻常”的决绝创作《红楼梦》。这位从“锦衣纨绔”坠入“茅椽蓬牖”的没落贵族,在宗学右翼堂的昏灯下用“假语村言”构筑大观园宇宙——当现实世界剥夺所有尊严时,他用文字重建了一个“白茫茫大地真干净”的哲学国度,证明真正的不朽不是权位传承,而是灵魂的永恒震颤。

一、废墟上的文学创世

曹雪芹在家族巨变后完成从贵族公子到文学巨匠的蜕变:

身份崩塌中的精神重建

从江宁织造曹寅之孙沦落西郊黄叶村,“满径蓬蒿老不华”(敦诚《赠曹雪芹》)

将家族记忆转化为艺术素材:“因曾历过一番梦幻之后,故将真事隐去”(《红楼梦》第一回)

创作方法的革命性突破

打破才子佳人小说套路,创立“正邪两赋”人性论:“置之于万万人中,其聪俊灵秀之气在万万人之上”

采用“草蛇灰线,伏脉千里”的叙事技巧,构建百余人物的命运交响

二、悲剧美学的哲学升华

《红楼梦》的创作过程体现着中国传统智慧与现代人文关怀的融合:①虚无与存在的辩证思考

通过“好了歌”解注展现“乱烘烘你方唱罢我登场”的历史循环论

大观园兴衰隐喻“赤条条来去无牵挂”的生命本质(第二十二回)

②女性观的重塑与超越

借贾宝玉之口提出“女儿是水做的骨肉”的尊女思想

刻画金陵十二钗才情谱系,突破“女子无才便是德”的传统框架

③艺术真实的创造法则

提出“追踪蹑迹,不敢稍加穿凿”的写实原则(第一回)

又强调“假作真时真亦假”的艺术真实观,开创中国现实主义文学先河

三、逆境中的创造性转化

曹雪芹将个人苦难升华为普世寓言:

记忆重构的疗愈力量

通过元妃省亲等场景复现曹家接驾盛况,实现创伤记忆的美学转化

“脂砚斋评点”作为共同记忆的印证,形成创作-评论的对话系统

文化集成的宏大叙事

融合诗、词、曲、赋等文体,收录《葬花吟》等诗词杰作

包含建筑、医学、饮食等文化百科,展现“百科全书式”叙事野心

创作坚持的现代启示

曹雪芹的伟大在于将佛家“空观”与儒家“入世”精神辩证统一。当他在开篇写下“满纸荒唐言,一把辛酸泪”时,实践了“以悲悯观照众生”的文学使命——这种将个人悲剧升华为人类共同经验的能力,比现代心理学的“创伤后成长”理论早两个世纪。

「创造性坚持」三重修炼

日常洞察训练

进行“风月宝鉴”练习:每日记录现实表象背后的深层逻辑,如曹雪芹写贾府衰败

突破作用:培养《庄子》“目击道存”的洞察力

碎片整合实践

用“大观园建构法”组织素材:将分散经历编织成有机系统

突破作用:实现《文心雕龙》“积学储宝”的知识管理智慧

孤独转化仪式

设立“悼红轩时刻”:在独处中将情绪体验转化为创作能量

突破作用:达成《论语》“人不知而不愠”的精神境界

这场修炼的本质,是将曹雪芹的创造性坚持转化为现代人的精神资源。当你能在失落中重建意义,在寂寞中孕育创造,便是对“红楼梦精神”的当代传承——不是模仿其贵族叙事,而是继承那种“于废墟上建花园”的生命韧性。

那些凝固在胭脂斋评点中的泪痕,如今化作各种形态的创作困境——自媒体人的流量焦虑、艺术家的市场妥协、学者的出版压力。它提醒我们:真正的创作不是迎合时代,而是用生命熬制超越时间的结晶。当你能在无人喝彩时坚守内心图景,在物质贫瘠中滋养精神富足,便是完成了现代版的“著书黄叶村”——历史终将证明,最动人的作品往往诞生于最彻底的孤独。