2025年诺贝尔诺物理、化学、生理/医学的9位获奖人公布后,我们需要反思与借鉴的地方太多了。

一个震撼是隔壁的2位科学家拿下生医与化学奖,打脸了人家不行的说法。

其次谷歌系科学家再次斩获基础科学大奖,说明人家不仅大学科研强,大厂的基础科研也不含糊!

张涛院士落选化学奖后,国内一片反思会与嘲讽;但是毋庸讳言,诺奖的自然科学奖含金量还是足够高的;不是人类的首次发现是很难获奖的。评委偏见不能说没有,但是我们的科研更偏向于1+n的原创是硬伤。

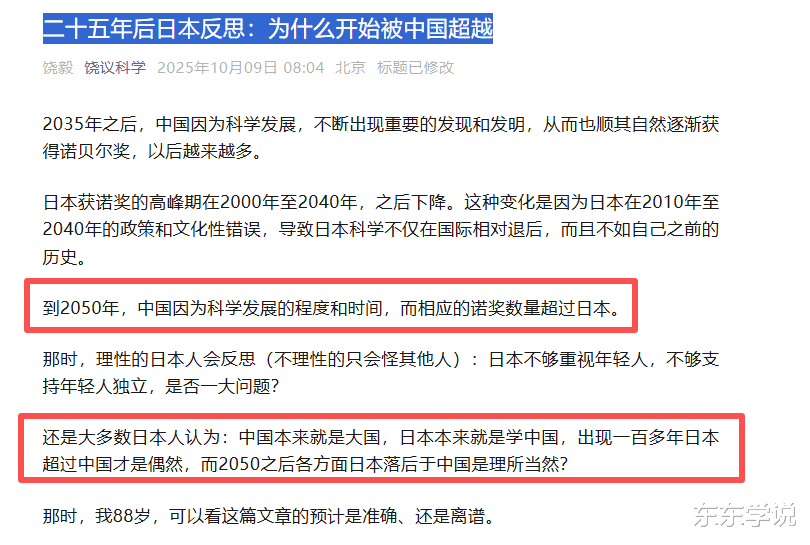

2025年诺奖三大自然科学家公布后,前首医大校长饶毅,发文谈了他对我国最近几年无缘诺奖的原因。同时预测了我们什么时候诺奖会全面开花,甚至超越日本!答案是在2050年。

饶毅文章标题是“二十五年后日本反思:为什么开始被中国超越”。

文章中饶毅说日本由于历史积累,本世纪获得20多个诺奖是正常的,但是到了2040后会大幅下降的。

为什么会快速下降,饶毅的理解是日本在2010年后的文化与政策性错误!

反之我国随着经济的发展,科研在持续投入,科研成果在一步步的积累与提升,到了2035年后,我国的0-1的科研成果会呈现一个爆发的态势,加上日本的衰落,我国非常有希望在2050年获得诺奖人数会超过日本的。

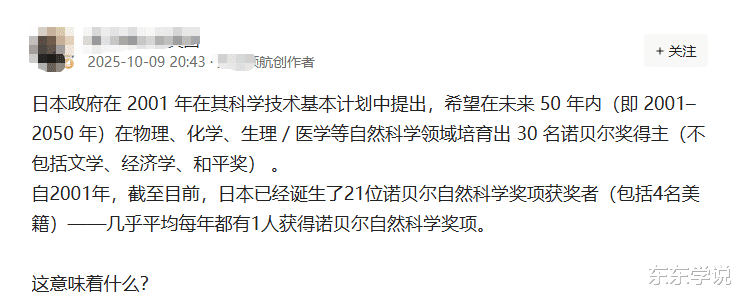

饶毅文章发出后,并没有引来赞扬,反而是质疑声一片。

一个是日本已经诞生了29位诺奖得主;其次是日本计划2050年在前物理、化学、生理/医学等培育出 30 名诺贝尔奖得主(不包括文学、经济学、和平奖)已经完成了21位;还有25年,以日本的基础学科实力,完成任务是不难的。

反观我们目前仅有屠呦呦一人;怎么超呢?按照饶毅的说法,在2035年后我们要以一年诞生两名诺奖人,才有可能追赶上;这个难度不是一般大。

饶毅的预测是否有道理呢?他的预测一个依据是我国本世纪已经在加大基础原创科研的投入,且已经诞生一些0-1的原创性成果,以薛其坤与张涛最为代表。后面还会有更多类似的成果出现,特别是在生医领域。

其次诺奖自然科学奖获得的滞后性;一般是成果出现后的10-30年,算上这个时间,我国诺奖的爆发期正好在2035-2050年。

饶毅的文章发表后,大家很快想到了2013年时任南京工业大学校长的黄维院士“10年后,国人获诺奖如家常便饭!”的经典演讲。

黄维院士的演讲很提气,但是时值2025年他的演讲成为一个笑话,我们拿诺奖不仅没有成为家常饭(仅屠呦呦一人),反而比以前更稀缺了!

饶毅在2025年预测2050我们获得诺奖数量超过日本,是否是下一个黄维呢?可能性是非常大的!

我们不缺聪明人,但是诞生诺奖成果需要的自由、包容的“土壤”。功利性的1+n的原创永远是跟随者;要成为引领者不仅要独立自主,更要学会借鉴!

评论列表