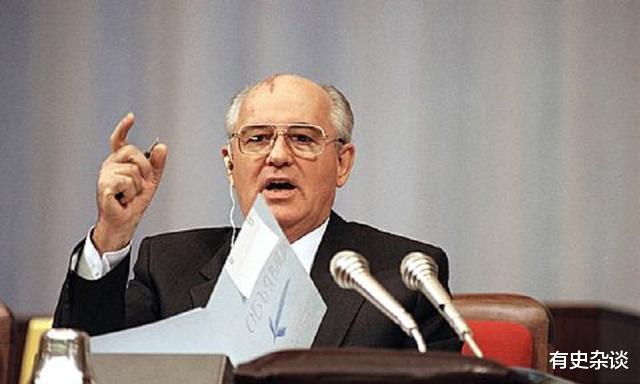

更具戏剧性的是,巨轮沉没似乎由“舵手”戈尔巴乔夫直接导致。

美国于巨轮沉没前夕,仍试图进行“挽救”,此情况究竟为何?

这艘巨轮沉没的原因是什么?当时美国有何反应,其动机何在?

【一 、苏联解体,巨轮沉没】

1991年苏联解体,戈尔巴乔夫与叶利钦负有重要责任。两人的决策与行动对苏联的崩溃起到了关键作用,难以推卸责任。

他们无法扭转局势,因戈尔巴乔夫接手前,苏联这艘巨轮已满目疮痍,问题重重。

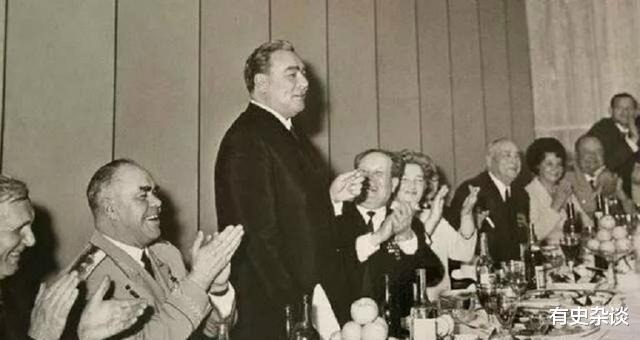

勃列日涅夫等执政者晚年体力衰退、思维固化,导致苏联在上世纪70年代后期问题频发,诸如官僚腐败等现象逐渐显现。

官员滥用权力谋私利在当时常见,更甚者,苏联发展中涌现的“特权阶层”如同蛀虫,对苏联危害极大。

这些人数量本就庞大,加上其亲属,总计约占苏联总人口的1.5%。

这些人的存在加速了苏联社会矛盾激化,成为后期改革的重要阻碍。

我们先聚焦于矛盾,暂将改革搁置一旁。讨论需保持语句通顺、逻辑清晰,确保用词准确,以精准传达段落中心思想。

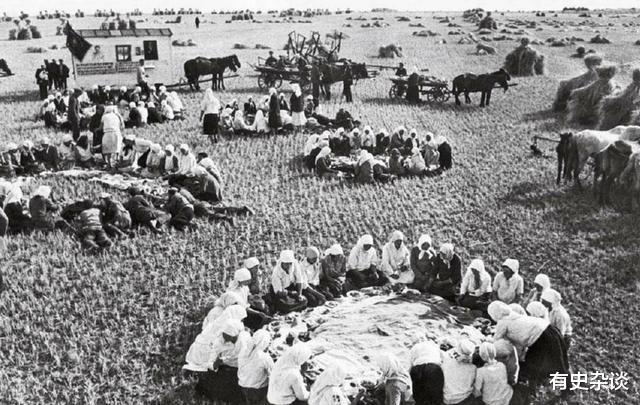

苏联当时实行单一公有制,优先发展重工业,同时执行指令性计划经济体制,严格禁止商品货币的自由流通。

此举导致效率低下,经济模式僵化,致使经济发展滞后,远不及西方资本主义国家。

苏联军费逼近并赶超美国,尽管其国民生产总值仅为美国一半,这是以牺牲苏联人民,尤其是底层农民的生活水平为代价换来的。

进口粮食价格低廉,本土粮食无竞争力,致生活水平下降。苏联民众因此对政府的不满情绪逐年加剧。

20世纪80年代前,苏联依赖油气出口获取部分收益。

美国实施逆向石油冲击战略后,油气价格下跌,导致苏联陷入增产以维持收益的恶性循环。

帕夫洛夫政府意图挽救苏联这艘巨轮,计划通过实施货币改革,以解决国家面临的经济困境。

他的改革因损害民众利益而难以成功,这一代价使其注定无法取得预期成效。

结果非但未缓解窘困,反致卢布贬值、物价飙升,苏联随即陷入物资严重匮乏的危机之中。

经济崩溃使苏联难以维系,军备竞赛与过度扩军加速了其衰落进程,导致这艘巨轮更快地沉向深渊。

美国实施星球大战计划,旨在将苏联卷入激烈的军备竞赛中,以此作为战略对抗手段。

苏联在高新技术领域落后于美国,为赶超美国,投入了大量经费。

苏联在推进科研的同时,于全球范围内建设军事基地,并派兵入驻阿富汗。

最终非但未获利益,反倒深陷战争困境,遭受各国谴责。

美国等西方国家暗中推行“和平演变”,导致苏联内部分崩离析,最终走向解体,这一结果并不令人意外。

苏联解体前夕,情况似有所变。

戈尔巴乔夫推动了苏联解体,而美国总统老布什却试图减缓此进程。这一现象背后的原因引人探究。

【二 、戈尔巴乔夫改革】

托尔斯泰言,幸运者境遇相仿,不幸者各有各的不幸。

这句话非常适合用来形容戈尔巴乔夫。

戈尔巴乔夫是苏联三十年罕见的政坛“金童”,升迁迅速,且打破了布哈林与谢列平的阻碍,于1985年契尔年科逝世后顺利执掌政权。

戈尔巴乔夫视自己为真诚爱国者,见经济与社会政治形势日益严峻,苏联濒临系统性崩溃,认为全面改革时机已至。

改革目标为:消除国际社会对苏联的孤立影响,并解决内部问题,以提升人民生活水平。

戈尔巴乔夫立即行动,对政治、经济、社会及意识形态领域进行全面调整。

1985年4月至1991年12月间,改革分为四阶段:首阶段至1987年1月,次至1989年6月,再次至1991年9月,最后至1991年12月。

第一阶段为“加速发展”阶段。

戈尔巴乔夫主张于社会主义制度衰退前探索新路径,致力于构建充满人文关怀的社会主义。

戈尔巴乔夫改革因缺纲领性观点,如拆东墙补西墙,屡试屡错,未能从根本上改变苏联,成效甚微。

第二阶段为“公开”阶段。

戈尔巴乔夫此时期意图借媒体转变社会舆论,采取更激进且公开的手段,推行社会主义的民主化改革。

戈尔巴乔夫的做法赢得了西方国家的普遍赞誉。

对苏联而言,放弃权力与毁掉权威的做法颇为致命,由此导致众多负面社会现象滋生。

此时期起,苏联改革陷混乱无序,内部矛盾激化,民族冲突公开化,权力争夺日益激烈。

第三阶段可称为“权力游行”阶段,此阶段特征显著,主要体现为权力的展示与流动,是权力动态变化的关键时期。

戈尔巴乔夫提议苏联转向资本主义市场经济,并实施“柔性联邦”制,对苏联进行改组。

此时,苏联已成一匹“脱缰野马”,民众对戈尔巴乔夫的态度由初期的深切期望转为彻底的失望及敌视。

苏联多地爆发大规模游行示威,国际上也面临巨大压力,不得不做出前所未有的单方面妥协。

第三阶段后期,苏联社会经济显现私人资本主义特征,私有制被合法化,合作社转型为公司,但这些变化对苏联的实际助益并不大。

第四阶段是“毁灭”阶段。

戈尔巴乔夫旨在确立新形式,促进前加盟共和国全面合作,故建立独联体,以此“终结”苏联。

签署独联体协议后,苏联在法律上解体,戈尔巴乔夫当时并不认为自身行为有误。

直至2021年,他终公开承认:

苏联解体,并未顺应全体人民的意愿,违背了民众的普遍期望。

【三 、美国反应,老布什劝阻】

按理来说,若苏联即将解体,美国理应感到极度欣喜。

如此一来,美国看似将成为全球唯一“超级大国”,但实际情况并非如此。

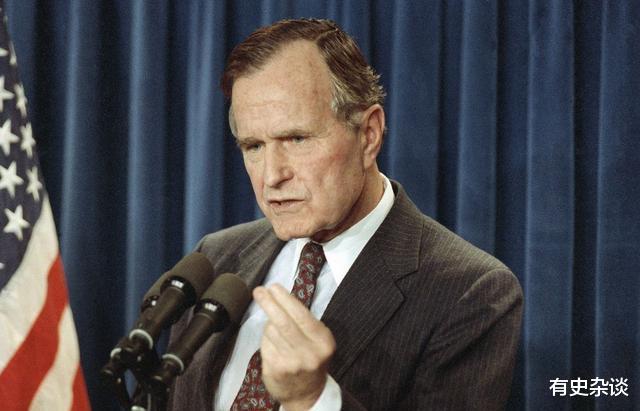

1991年8月1日,老布什抵达基辅发表演讲,清晰阐述了其立场。

在乌克兰的一场最高苏维埃会议上,他明确指出:

美国不支持寻求独立、以地方专制替代远离暴政者,更不会援助以民族仇恨为名,假借自由宣扬自杀式民族主义之人。

老布什此举非为同情或帮助苏联,实为维持现状,以便美国从中获取更多利益。

他基于美国立场,但并不希望苏联解体。他深知这一事件将带来深远影响,故持保留态度。

戈尔巴乔夫执政后,持续倡导与美国合作,并表现出率先妥协的意愿。

1985年决定不部署奥卡战术导弹系统,次年即1986年,全球范围内启动了核裁军行动。

戈尔巴乔夫欲终结美苏冷战,美国亦回应苏联示好。1987年,双方签订《中程核力量条约》,成为此意图的有力证据。

1989年,美国与苏联均取得了突破性进展,迈出了至关重要的一步。

老布什与戈尔巴乔夫在马耳他峰会上宣告“冷战终结”,雅尔塔协定由西纳特拉主义接替,预示着和平与发展的新时代或将真正到来。

戈尔巴乔夫为向美及他国证明,大幅削减苏联在欧洲等地驻军,并直接重组军事力量。

戈尔巴乔夫的措施得到了老布什的赞同。

苏联当时依然强大,但对美国已不构成威胁,反而,美国能利用苏联的存在获得利益。

历史上,苏联和俄罗斯都曾申请加入北约,但这些申请均被驳回,这一事实不难理解。

美国所求非新盟友,而是一个能对其他欧洲国家施加压力的“对手”,以此形成战略格局中的制衡力量。

各国愿加入北约,目的无非两个:一是寻求安全保障,二是加强国际合作。

一是寻求武力庇护,二是借此与欧洲国家建立良好关系,争取更多合作机会,乃至争取加入欧盟。

苏联及俄罗斯无需武力保护,但仍存在合作需求。

美国深知此点,始终拒绝,因若俄罗斯与欧盟关系紧密,美国和北约的存在将失去“必要性”。

20世纪八九十年代,苏联对美威胁减弱且具大用,老布什怎会任由其解体?故而,他选择出手相助,劝和苏联。

若苏联解体,可能引发内战,致其核武库分散全球,对美国构成更大威胁。

苏联巨轮当时已注定沉没,戈尔巴乔夫无力回天,老布什亦无法改变此命运。

美国在准备不足的情形下,依然赢得了冷战的胜利。这一结果彰显了其战略与实力的优势,确保了国际地位的提升。

【四 、余波与思考】

1991年苏联解体后,多数美国人并不欣喜,除鹰派主战者外,这结果破坏了他们数十年来累积的“成果”。

华约与经济互助会解散,苏联撤出欧洲并签署军备限制条约,美苏对抗的问题多倾向美国获得有利解决。

在这个关键时刻,苏联宣告解体。

美国失去数亿人口稳定市场,同时,获取石油、天然气及其他矿产资源的难度加大。

老布什政府因诸多原因未重视冷战胜利,苏联解体后仍视俄罗斯为平等伙伴,旨在迅速恢复往日局势。

克林顿执政后,局势再次发生逆转。

他主张构建“单极世界”,为此竭力宣扬冷战胜利,意图提升美国声望。

这套策略后来确实发挥了作用,逐步奠定了美国在全球的主导地位。

谈及美国与老布什后,接下来聚焦苏联及其领导人戈尔巴乔夫。

苏联解体后,叶利钦任俄罗斯首任总统,他经济改革观念与戈尔巴乔夫相近,后采纳西方专家意见,决定实施休克疗法。

叶利钦迫切期望迅速实现目标,意图短期内引领俄罗斯步入市场经济的正常轨道。

此举违反经济规律,未能促进俄罗斯经济复苏,反而加剧了经济危机。

苏联解体后,戈尔巴乔夫未放弃,尝试以无党派候选人身份竞选总统,意图重返政坛,但最终未能成功。

戈尔巴乔夫作为苏联前领导人,竟转而推销资本主义国家的披萨饼。此举令人不解,难道他真的面临经济困境至此?

实际上,戈尔巴乔夫并未陷入如此窘迫的境地。

退休后,叶利钦每月提供他4000卢布养老金,后来增至最低工资标准的40倍。

近年,养老金涨至每月约5000美元,足以充裕保障戈尔巴乔夫的基本生活需求。

然而,期望借此维持其基金会并不切实际。

戈尔巴乔夫晚年致力于一个规模庞大的基金会,这成为他追求的事业之一。

戈尔巴乔夫常为基金会筹集资金,频繁参与拍戏与演讲活动,此举令人感慨不已。

2022年8月30日,戈尔巴乔夫去世,其一生传奇且充满争议,至此画上句号。

对他的评价复杂多样,有人极力赞美,亦有人暗自咒骂。

历史迷雾犹存,或许需历经多年,方能形成客观统一的见解。