近期,严肃文学改编剧又传来新消息。

在中央广播电视总台2026重点项目传播共创会上,根据茅盾文学奖获奖作品《主角》改编的同名剧集释出片花和主创信息。

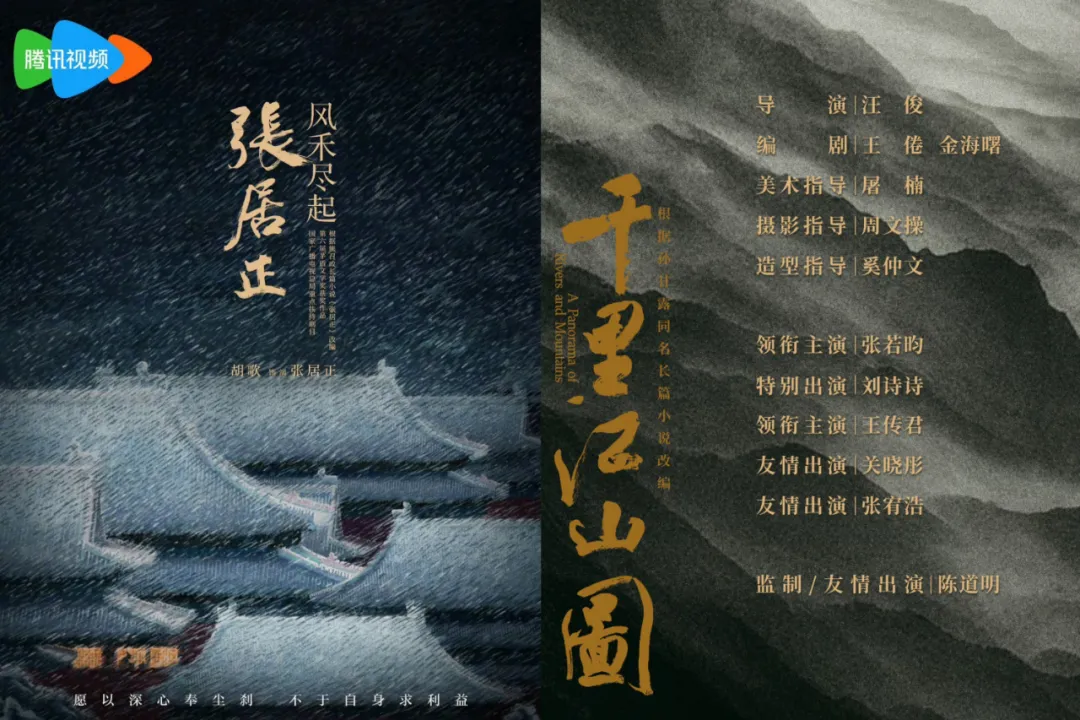

在2026腾讯视频V视大会上,《风禾尽起张居正》官宣了阵容,这部剧将由胡歌主演,陈道明监制。

《千里江山图》同样官宣了演员阵容,包括张若昀、刘诗诗、王传君等。

和《主角》一样,两部剧都改编自茅奖获奖作品。

这几部茅奖改编剧,项目体量大,主创阵容豪华,从立项起就牵动着市场的目光。如果说前些年,严肃文学还只是被视为剧集改编的富矿,那么如今严肃文学改编剧已经是市场的“压舱石”了。

透过这几部有新消息的头部剧集,今天我们展开聊聊严肃文学改编剧的新趋势。

《风禾尽起张居正》,茅奖改编历史剧孤品?像《风禾尽起张居正》这样透着正剧范儿的历史剧,久已未见。

此前,《影视独舌》曾经分析过,历史剧式微的根源在于当下性的丧失。(相关阅读:找回历史剧的当下性,你行你上!)

随着近两年《太平年》《江山大同》《大汉赋》《大唐赋》等一批历史剧的立项,似乎历史剧热潮的又回来了。

在这股热潮中,比起那些原创剧本,改编自茅奖获奖小说《张居正》的《风禾尽起张居正》格外不同。

熊召政的小说《张居正》于2002年问世,上承八十年代兴起的历史小说创作热。从第一届的《李自成》开始,到第三届的《少年天子》《金瓯缺》,以及第四届的《白门柳》,茅奖对历史小说的偏爱一以贯之。

这批历史小说包含着创作者的忧虑和思考。

《少年天子》写清朝入关后第一代皇帝顺治的汉化改革和情感故事,《金瓯缺》写靖康之耻、南宋偏安,《白门柳》写明末士大夫的群像,而《张居正》自然聚焦于张居正推行的新政。

这些对历史的思考,和改革开放以来的国民心态息息相关。

《张居正》是2005年第六届茅盾文学奖的获奖作品,距今已经有二十年了。这二十年间,严肃文学领域并没有出现具有广泛影响力的历史小说。

与之相对应的,是通俗写史、历史网文的蓬勃发展。

2006年《明朝那些事儿》开始在天涯论坛连载,算是通俗写史的先行者,而后历史网文更是发展迅速,几乎每个朝代都能找到与之对应的创作。

只是,这些历史网文多以戏谑为主,偏好玩梗,相比严肃文学有失庄重,也没有完整、鲜活的人物形象,不太符合剧集的改编要求。

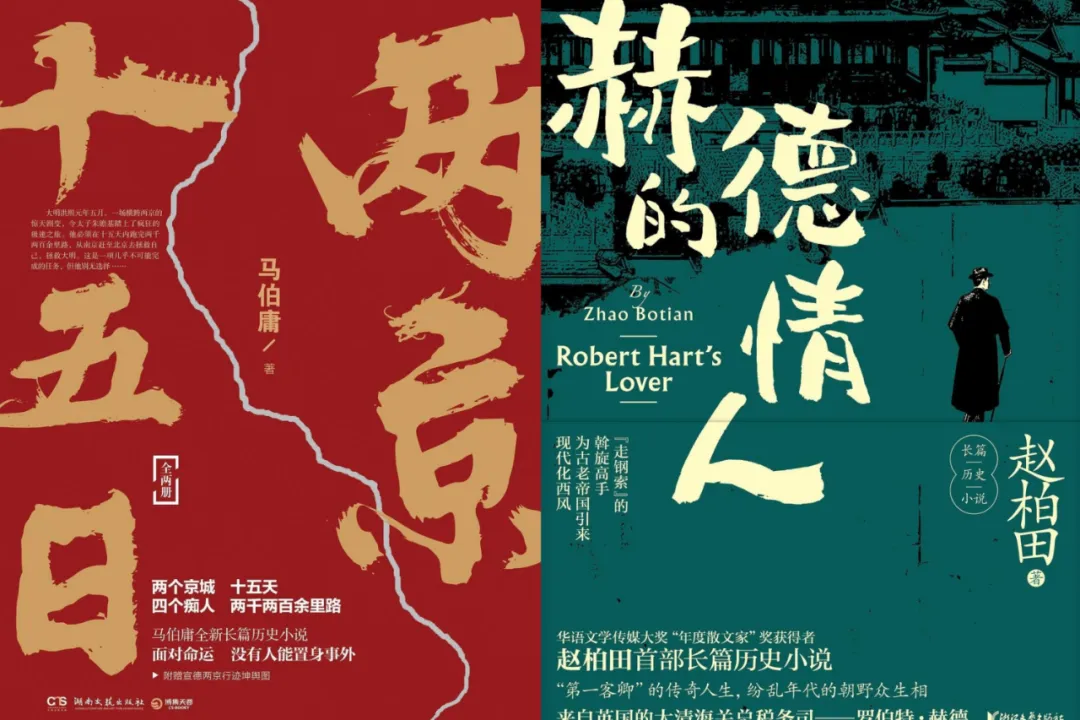

在更具文学性的书写领域,我们看到了以马伯庸《两京十五日》、赵柏田《赫德的情人》《买办的女儿》为代表的一批作品,可称之为新派历史小说。

这些历史小说有宏大历史作为背景,细节多出于文学虚构。它们不像老派历史小说那样强调“以古喻今”,也看不到浓烈的忧患意识,更多的是用合理的想象挖掘一段隐秘的历史,为读者提供阅读快感。

这就导致了严肃文学在历史题材方面对影视改编的“断供”。从这个角度来看,倘若未来没有新的历史小说能在茅盾文学奖填补类型空缺,那《风禾尽起张居正》恐将成为历史类茅奖改编剧的孤品。

史诗气质,是剧集改编的刚需从网文衍生而来的各类IP,爽感有余,厚重不足。严肃文学在这方面得天独厚,它受剧集青睐,正和这份厚重密切相关,简单概括就是史诗气质。

严肃文学的史诗气质可以从两个方面理解:结构的复杂和主题的厚重。

先说结构。

具备史诗气质的严肃文学,时间跨度都比较大,动辄覆盖老中青三代人,甚至像《百年孤独》这种小说涉及七代人。时间长、人物多,必然要求创作者选择足够精巧复杂的叙事结构,耗费心血去仔细设计。

作品可以从容铺垫,不必追求叙事效率而牺牲细节,这样处理后的文本,角色可以拥有细腻的心理活动,行事逻辑也更真实可信,观众可以感知到人的温度而不是脸谱化的甲乙丙丁。这种经过打磨的“骨架”,远比保持日更的网文连载要扎实许多。

再说主题。

严肃文学中往往蕴含丰富的人生感悟和历史思考,可以供不同年龄、阅历的观众各取所需。

以《白鹿原》为例,明面上是写白、鹿两家人几十年的恩怨,实际上可以是西北的风俗史,也可以是民族的心灵史。

凡是拥有这类史诗气质的严肃文学,往往都是剧集改编的热门,陈彦的《主角》这两方面兼而有之。

这部小说写秦腔名伶忆秦娥近半个世纪的人生际遇,原著人物众多,时间跨度大,这给角色塑造留足了空隙。

忆秦娥的几段情感纠葛无疑是悲剧性的,可造成这一悲剧的根源在何处?永恒的艺术和短暂的爱情,哪个更值得全身心投入?都可以引发观众思考。

严肃文学在改编上的尺度较一般作品更难把握,如何在保持史诗感的同时将文字转化为视听语言,极为考验主创的功力。改编不一定要拘泥原著,但不能丢了神韵。

比如《繁花》。如果对照原著的情节,主创的改编绝对堪称“魔改”,但是剧集把握住了文本中的沪上风情,用独特的美学风格征服了观众。

而和《主角》同属一届的茅奖获奖小说《北上》,剧集继承了小说对运河边花街上六个家庭的描绘,却舍弃了原著的历史线,一定程度上削弱了史诗感。

《主角》的导演李少飞此前曾改编过陈彦的另一部作品《装台》,拿下了第33届飞天奖优秀电视剧奖,加上张艺谋担任监制,想必能给观众带来惊喜。

史诗之外,也要传奇严肃文学的标准并非一成不变。以茅奖为例,获奖作品中一直存在通俗化的倾向。很多作者引入类型文学的创作手法,让严肃文学的可看性更上一层楼,就像优质菜品搭配精巧的摆盘,自然能引得食客积极下箸。

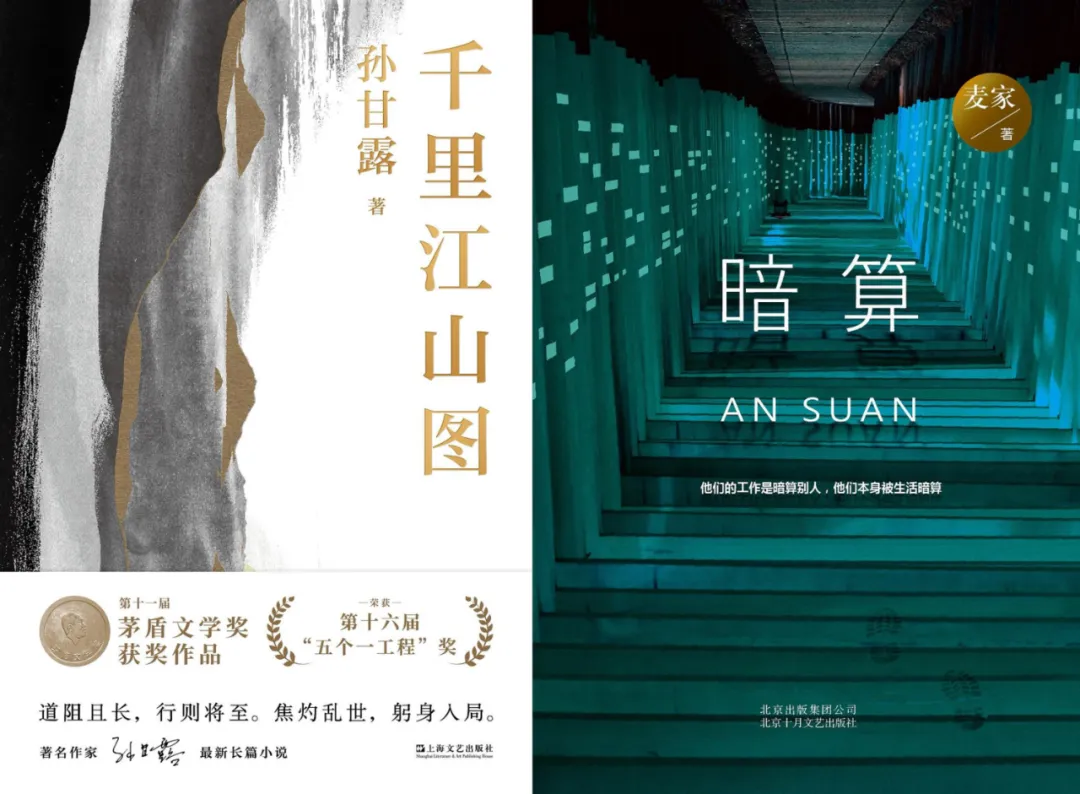

孙甘露的《千里江山图》,取材于真实历史事件,是对上个世纪30年代上海地下党行动的传奇性再现。故事情节曲折离奇,这段惊心动魄的谍战往事,借助文学化的想象得以再现,同时又带有上海市民生活的烟火气。

在此之前,茅奖也曾颁给过谍战类的小说,比如麦家的《暗算》(第七届)。

《暗算》里讲述了一个又一个天才特情人员的故事,书写他们的孤独、偏执与精神坚守,传奇性比《千里江山图》更为浓郁。

对于影视作品来说,越是跌宕起伏,越是富有传奇色彩,它能吸引到的观众范围就越广。秘密战线因为本身的戏剧张力备受观众喜爱,而严肃文学又在思想性上给予了有力的加持。当一部谍战小说获得茅奖之后,影视化改编自然顺理成章。

这种对“有传奇性的严肃文学”的追逐趋势,在其他文学奖中体现得更为明显。

像近年来颇有声量的宝珀理想国文学奖,它的定位是发掘和鼓励45周岁以下的优秀青年作家,这个奖项评选出来的文学作品,也都被归入严肃文学范畴。可比起茅盾文学奖,创作风格明显更为年轻,多了一些新锐和先锋气质。

目前从宝珀理想国文学奖发掘出来的作品,已有不少影视化的成功案例,像改编自双雪涛的《飞行家》里同名短篇的电影《刺杀小说家》,改编自郑执小说《生吞》的剧集《胆小鬼》。

《刺杀小说家》里瑰丽的奇幻想象,《胆小鬼》中沉郁的青春往事,确实更贴近年轻观众的审美,较以往的严肃文学改编作品更具有传奇色彩,正逐渐成为一种新的选择标准,预计将在未来的改编创作中愈发常见。

结语严肃文学具有超越时代的价值,但是它也不可能完全和当下做切割。在追求文学性的永恒和现实指向性之间,创作者和文学奖的评选标准都在变化,这就导致严肃文学改编剧不断涌现出新的趋势,守文学之核,融类型之趣的态势愈发明显。

另外,严肃文学改编剧的来源也从更传统的茅奖在向年轻奖项延伸,让改编剧既能扎根文学根脉,又能触达更广泛的年轻受众。

【文/忠犬七公】