10月24日上午9时,北京八宝山殡仪馆庄严肃穆,杨振宁先生的遗体告别仪式在此举行。

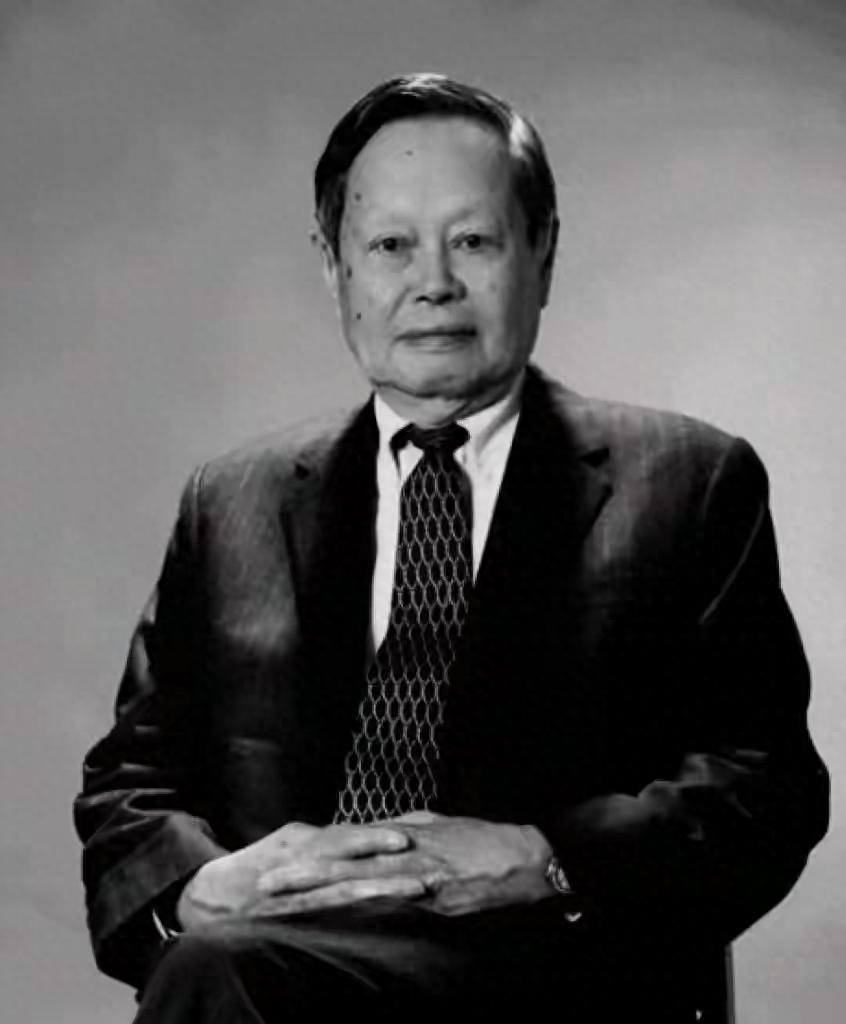

这位享誉世界的物理学家,于2025年10月18日中午在京逝世,走完了他103年的传奇人生。

天刚破晓,前往八宝山的车辆便已络绎不绝。

到了清晨七八点钟,殡仪馆外等候的队伍已蜿蜒如龙,在晨曦中默默延伸。现场安保人员有序地维持着秩序,为这场最后的送别保驾护航。

前来悼念的人群中,有手捧白菊的普通市民,有神情凝重的清华师生,更有专程从海外赶来的学者。

他们素不相识,却怀着同样的心愿:送别这位跨越世纪的科学巨匠最后一程。

每位吊唁者都收到了一本纪念册,其中详细记载了杨振宁先生在理论物理领域的卓越成就,以及他晚年毅然回国、致力于培养科技人才的赤子情怀。

一位带着女儿前来的清华博士生陈先生坦言:"明知难以进入现场,我们还是要来。重要的是将先生追求真理、报效祖国的精神传承下去。"

杨振宁生前的挚友、86岁的钢琴泰斗刘诗昆,一身素衣专程来到北京送别老友。

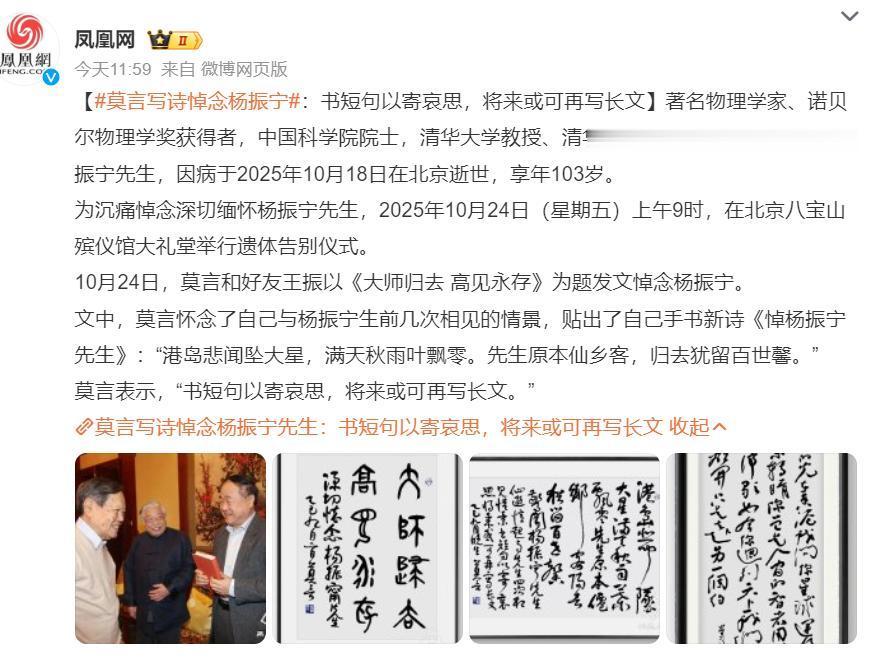

同为诺贝尔奖获得者的莫言,虽然没到现场,但也追忆了和杨振宁几次见面的场景,并写了一首诗以示哀悼。

香港特别行政区长官李家超,也对杨振宁先生的离世深表哀痛,并送上花圈以示悼念。

从各大媒体曝光的照片看,杨振宁的遗像高悬灵堂正中,"沉痛哀悼杨振宁先生"的挽联格外醒目。

杨振宁的遗体安详地静卧在鲜花翠柏之间,身上覆盖着鲜艳的五星红旗,这是国家给予的最高殊荣。

家属行列最前方,48岁的翁帆一袭黑衣,红肿的双眼写满了悲痛,整个人仿佛失去了主心骨一样,看起来很是消瘦憔悴。

21年相濡以沫的陪伴,此刻化作无尽的思念。在翁帆身后,其他亲属也都神情肃穆,默默送别这位可敬的亲人。

当送别仪式结束,杨振宁的遗体会由工作人员送去火化,之后葬在距离邓稼先50米处的墓地。

作为二十世纪理论物理学界的巨擘,杨振宁以其开创性的研究,对现代物理学产生了深远影响。

其中,他与米尔斯共同创立的“规范场理论”,构建起当代粒子物理标准模型的基石,为人类探索微观世界提供了关键理论支撑。

更为大众所熟知的是,杨振宁与李政道合作提出的“宇称不守恒定律”,这项突破性发现从根本上革新了科学界对物理对称性的传统认知。

也正是这一重大理论突破,使二人共同荣获1957年诺贝尔物理学奖,在世界科学史上留下了属于中国人的光辉印记。

晚年的杨振宁,将科研重心全面转向祖国。

自1999年正式回归清华大学执教,他便将建设高等研究院作为新的事业方向,全身心投入推动学校基础学科发展,展现了深厚的家国情怀与责任担当。

杨振宁的一生,是探索未知的不朽传奇,是心怀家国的永恒回响。“宁拙毋巧,宁朴毋华”是他的治学态度,也是他的人生态度。

杨振宁的好友、清华大学物理系教授朱邦芬对《中国新闻周刊》说,2019年年底,杨振宁曾因摔倒而住院,2023年其健康状况进一步下滑。

到了今年9月下旬,医院就下了病危通知,但即使在病痛中,杨振宁仍保持对科学的热情。

清华大学高等研究院工作人员透露,杨振宁离世前一周,还通过视频会议参与了一场国际物理学研讨会,用微弱的声音说:“科学没有终点,我们要继续向前。”

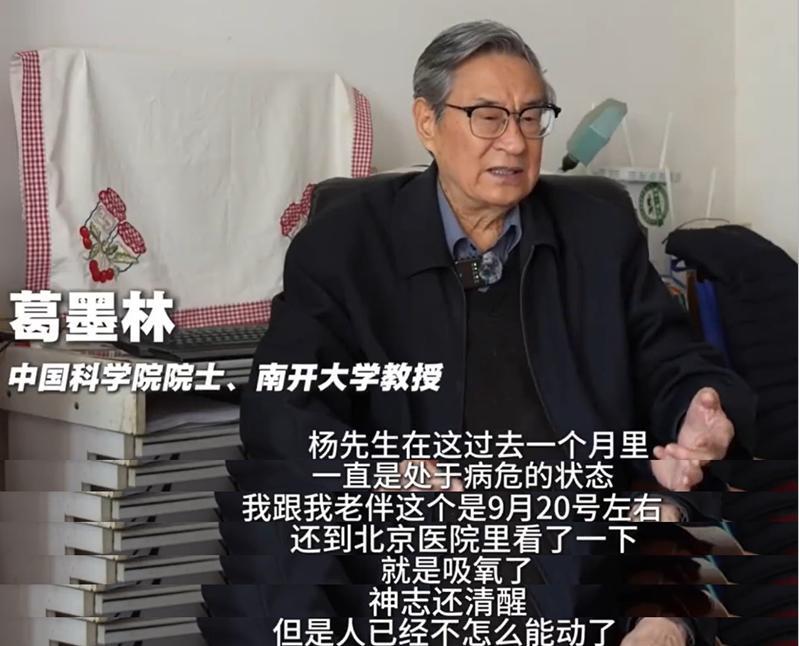

在杨振宁生命的最后阶段,他的学生和挚友、中国科学院院士葛墨林,透露了一些细节:“近一个月,杨先生都处于病危状态,但他的神智是非常清楚的。”

9月下旬,葛墨林与夫人到北京探望病情危重的杨振宁时,杨先生的手动了动,向葛墨林夫妇做出了一个“OK”的手势致意。

三年前杨振宁就因摔倒导致脊椎骨裂,住院85天;今年8月,他又因颈部供血不足住院治疗。

尽管身体每况愈下,杨振宁仍坚持阅读学术文献,甚至在病床上与来访学者讨论物理问题。

在杨振宁病危期间,妻子翁帆的陪伴成为最温暖的注脚。

因杨振宁听力衰退,翁帆用小白板写字与他交流,字迹工整如印刷体,内容从学术问题到生活琐事无所不包。

葛墨林回忆:“有一次,翁帆在白板上写‘今天阳光很好,要不要推您去花园?’杨先生看了很久,慢慢点头。”

10月1日杨振宁103岁寿辰,翁帆和医生沟通后,将他接回家并举办了小型寿宴。谁知到了10月16号,杨振宁又突发疾病住进了医院。

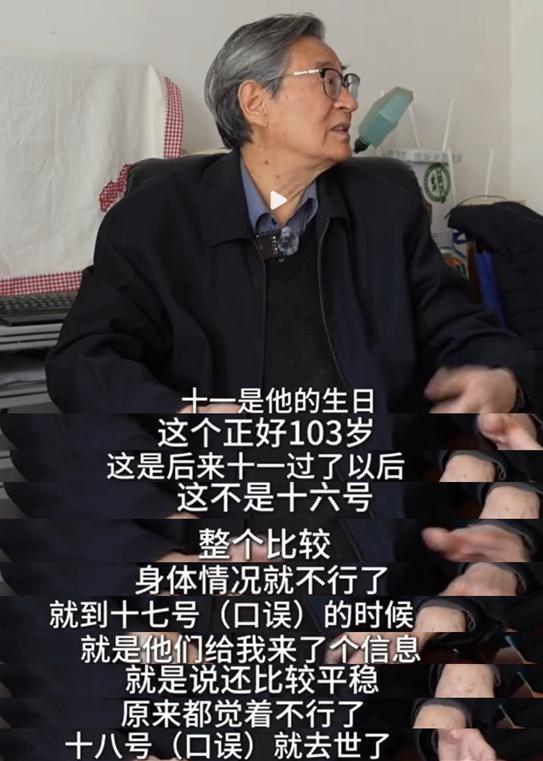

葛墨林得知消息后,从朋友处获知,17日时他的情况还很稳定,结果到了18日突然就离开了人世。

2004年,28岁的翁帆与82岁的杨振宁结婚,54岁的年龄差瞬间引爆舆论。但21年来,他们用行动诠释了爱的真谛。

杨振宁曾在《致翁帆的信》中写道:“若我先走,望你擦净眼泪去爱值得的人。”这份超越占有的成全,恰恰折射出感情的深度。

而杨振宁生前与探病好友做出的那个OK手势,则定格了他面对生命终章的从容与坦然。

那位在小白板上与妻子聊天的老人,那个在病床上仍参与学术讨论的学者,用一生诠释了什么是“宁拙毋巧,宁朴毋华”。

如今他已经永远地离我们而去,但他留给世界的智慧与温度,如同他深爱的物理定律,永恒而守恒。