一、视觉与实物:一套连号券的时代质感

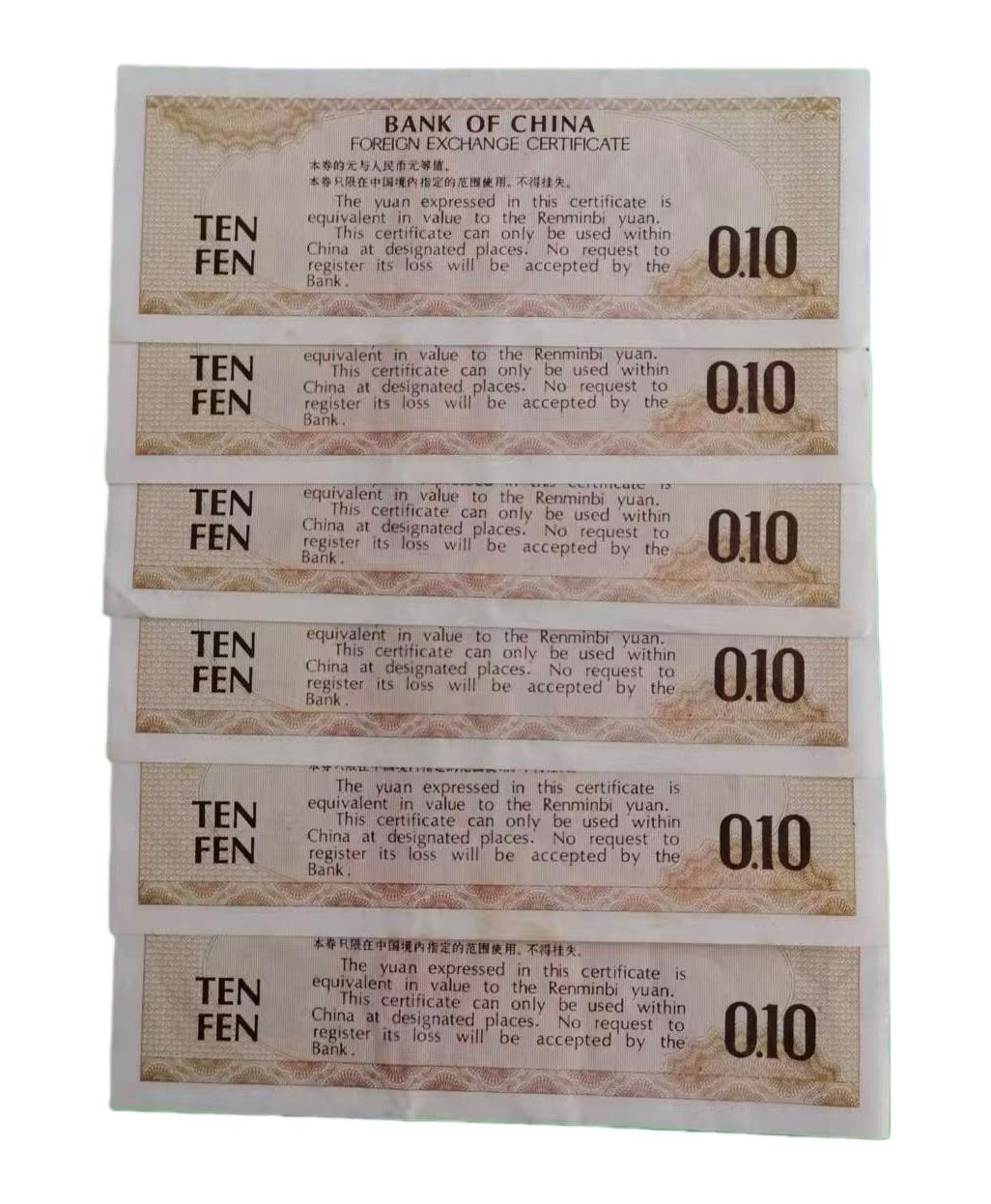

当六张编号从 FM934465 到 FM934470 的 1979 年中国银行壹角外汇兑换券整齐排列时,时光仿佛回溯至四十余年前。券面主景是黄果树瀑布,水流飞泻的画面在细腻的印刷工艺下极具动感,棕黄与米白的色调搭配,既显时代质朴,又因瀑布的灵动而富有生机。“中国银行”“外汇兑换券” 的字样端庄醒目,“壹角” 面值与 “0.10” 的标注清晰体现了当时的货币设计规范,连号的序列则如同一串未曾断裂的历史密码,将这套券的完整性与稀缺性直观呈现。

二、历史背景:改革开放浪潮中的 “涉外经济凭证”

1978 年改革开放的大幕拉开,中国与世界的经济往来骤然升温。外籍人士、归国华侨涌入国内,涉外消费需求激增,但彼时我国外汇管理严格,人民币尚不能自由兑换。为解决这一矛盾,1979 年,中国银行正式发行外汇兑换券,作为专供境外人员在国内指定场所(如友谊商店、涉外酒店、机场免税店等)消费的 “特殊货币”。

它的诞生,是中国从封闭走向开放的经济政策具象化体现。在计划经济向市场经济转型的初期,外汇券承担着平衡涉外经济、规范外汇流通的功能。持有外汇券的群体,能在物资相对匮乏的年代,购买到进口香烟、彩电、化妆品等稀缺商品,这一 “特权” 属性也让外汇券成为时代的特殊印记。

三、历史价值:解码改革开放初期的经济与社会

(一)经济制度的 “活化石”

外汇兑换券的流通,映射着改革开放初期的外汇管理逻辑。它以 “券” 的形式,在人民币体系之外构建了一个涉外消费闭环,既防止了外汇流失,又满足了涉外经济活动的需求。从发行到 1994 年停止使用,外汇券见证了中国外汇制度从严格管制到逐步开放的全过程,是研究中国经济体制改革的重要实物史料。

(二)社会生活的 “显微镜”

在使用场景上,外汇券串联起一个个鲜活的时代画面:外宾手持外汇券在友谊商店挑选 “稀罕” 商品,归国华侨用外汇券为家人购置电视机,涉外酒店的服务员凭借外汇券的小费改善生活…… 它不仅是经济工具,更成为社会分层、消费文化的缩影,记录着中国社会从封闭到多元的思想变迁。

四、收藏价值:稀缺性与历史叙事的双重驱动

(一)品相与连号的稀缺性

外汇券的收藏价值,首先源于其 “时代限定” 的属性 ——1994 年外汇券停止流通后,大量券种被回收销毁,存世量锐减。而图中这套连号的壹角券,品相完好、号码连续,在收藏市场中属于 “精品序列”。连号意味着它在发行时即未被拆分,保存至今的完整度极高,这种 “原生态” 的留存状态,极大提升了其收藏溢价空间。

(二)市场认可度与价格走势

从收藏市场来看,外汇券是钱币收藏领域的 “热门板块”。其中,1979 年版作为最早发行的批次,本身就具有 “龙头效应”。壹角券因面值小、发行量少的认知误区,曾被市场低估,但随着收藏者对其历史背景的深入挖掘,以及连号、全品等稀缺属性的凸显,其价值正逐步回归。目前,一套全品连号的 1979 年壹角外汇券,在收藏市场的估值已远超50万,且仍有上升趋势 —— 这种价值增长,本质是市场对其历史意义的重新认知。

五、文化价值:设计与符号的时代表达

(一)券面设计的文化隐喻

黄果树瀑布的选取并非偶然。它是中国自然景观的代表,气势磅礴的形象既展现了中国的山河之美,也暗含着改革开放初期中国经济 “奔腾向前” 的隐喻。券面的印刷工艺融合了当时的技术水准,色彩搭配、图案细节都体现了对 “涉外凭证” 的品质追求,是那个年代工业设计与文化审美的集中体现。

(二)历史符号的当代意义

今天,外汇券已不再具备货币功能,却成为一种 “历史符号”。它被收藏者、历史爱好者珍视,在博物馆、钱币展览中频繁亮相,成为讲述改革开放故事的 “视觉语言”。这种从 “经济工具” 到 “文化符号” 的转变,让它超越了钱币的范畴,成为传承时代记忆、弘扬改革精神的文化载体。

此次展示的这套1979年连号外汇兑换券为唐先生所珍藏,这套 1979 年中国银行连号外汇兑换券,是一枚枚凝固的 “历史切片”。它承载着改革开放初期中国经济制度的探索、社会生活的变迁,也在收藏市场与文化领域绽放出新的价值。从黄果树瀑布的水流到收藏市场的热度,从涉外消费的 “特权凭证” 到历史文化的 “传播媒介”,它的价值早已超越了 “壹角” 的面值,成为解读中国改革开放历程的珍贵密钥,在历史与当代的对话中,持续释放着独特的魅力。