《舌色》一张表2024年版本

《舌色》一张表2024年版本 《舌诊》三页纸

《舌诊》三页纸

小王开口:“谢老师,我想请教您关于中医的望形,包括原理和意义。”

谢老师微笑着点了点头,示意小王坐下。他开始解释:“望形,即通过观察患者的外表特征,如形体的强弱、胖瘦、体质形态等来诊察病情的一种方法。中医学认为筋、脉、肉、皮、骨“五体”,是构成人体的五种基本组织,五体与五脏相合。若五脏精气充盛,五体得以濡养,在外则表现为形体强健;若五脏精气衰弱,五体失于濡养,则表现为形体羸弱。”

小王专注地记录着每一个重要的点,然后问道:“那么,望形的原理是什么呢?”

谢老师继续解释:“望形的原理在于通过观察患者的外表特征,来推测五脏的虚实、气血的盈亏,以及病情的轻重和预后的吉凶。正如《素问·三部九候论》所说:‘必先度其形之肥瘦,以调其气之虚实。’这意味着我们可以通过观察患者的体形来判断他们的健康状况。”

《黄帝内经》

帝曰:以候奈何?

岐伯曰:必先度其形之肥瘦,以调其气之虚实,实则泻之,虚则补之。必先去其血脉而后调之,无问其病,以平为期。

帝曰:决死生奈何?

岐伯曰:形盛脉细,少气不足以息者危。形瘦脉大,胸中多气者死。形气相得者生。参伍不调者病。三部九候皆相失者死。上下左右之脉相应如参舂者病甚,上下左右相失不可数者死。中部之候虽独调,与众脏相失者死。中部之候相减者死,目内陷者死。

小王点点头,然后追问:“那望形的意义是什么呢?”

谢老师微笑着回答:“望形的意义非常重要。首先,通过望形,我们可以初步判断患者的脏腑状况,了解其体内气血的情况。这有助于制定中医治疗方案。其次,由于每个人的遗传禀赋的差异,人与人的体质类型有所不同,对疾病的易感性和预后也有所差异。通过观察患者的体质类型,我们可以更好地了解他们的疾病易感性和治疗反应,从而更好地指导治疗。”

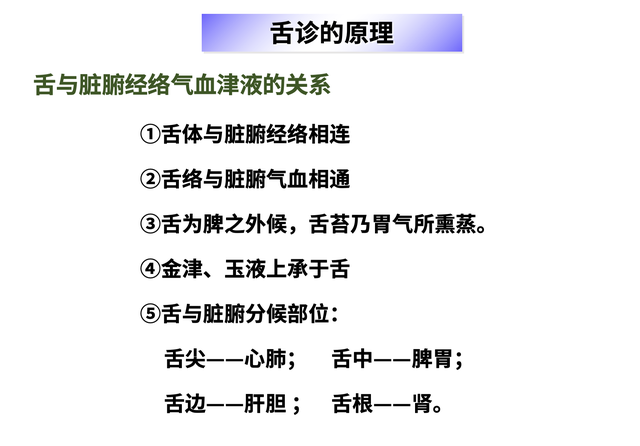

中医望诊之舌诊背后的原理

中医望诊之舌诊背后的原理小王问:"谢老师,能给我讲讲中医望诊之舌诊背后的原理吗?"

"没有问题,舌与脏腑经络有着密切的联系," 谢老师解释道,"舌常与体内的各种生理、病理发生同步变化,所以,舌象可视为窥测内脏变化的 '镜子'。"

小王迅速记录下这一点。他开始明白,舌诊不仅仅是看舌头的形状和颜色,更是观察舌体的各种细微变化。

"舌为心之苗,心开窍于舌,手少阴心经之别系舌本。" 谢老师继续说道。 "通过望舌色,可以了解人体气血运行情况,从而反映 '心主血脉' 的功能。此外,舌体运动是否灵活自如,语言是否清晰,在一定程度上又能反映 '心藏神' 的功能。"

小王默默地将这些信息记录下来。他意识到,中医舌诊不仅仅是一门技术,更是一门艺术,需要观察者有高度的敏感性和洞察力。

"《灵枢·脉度》曰: '心气通于舌,心和则舌能知五味矣。'" 谢老师引用经典文献,"这说明舌与心神的功能亦有关。"

小王深深吸收着老师的教导。他开始明白,中医不仅仅是治疗疾病,更是通过舌诊等方式,帮助患者调整身体的整体平衡。

"舌为脾胃之外候,足太阴脾经连舌本、散舌下。" 谢老师继续解释,"脾胃为后天之本、气血生化之源,舌体有赖气血充养,舌苔是由胃气蒸化谷气上承于舌面而成,与脾胃运化功能相应,《辨舌指南》曰: '苔乃胃气之所熏蒸,五脏皆禀气于胃'。"

小王感到心情愉悦,因为他开始理解了舌诊的深刻意义。他知道,通过观察舌苔的颜色和质地,可以了解脾胃的功能状态,从而帮助患者改善消化和营养吸收问题。

"肾藏精,足少阴肾经挟舌本;肝藏血、主筋,其经脉络于舌本;肺系上达咽喉,与舌根相连。其他脏腑组织,皆可通过经络直接或间接与舌联系。" 谢老师总结了整个原理。

注重舌象的动态分析"老师,为什么我们要注重舌象的动态分析?我知道舌象对于中医诊断非常重要,但为什么要关注它的变化呢?"

谢老师点点头,轻轻地抚摸着胡须,显然对小王的问题很感兴趣。他开始解释道:"王子,中医诊断的关键在于辨证论治。舌象是我们获取信息的重要途径之一,而注重舌象的动态分析,是为了更准确地了解疾病的发展过程。"

小王专心致志地记录着每一句话,他知道这是一堂珍贵的课程。

"在疾病发展过程中,舌象会随之有相应的变化。" 谢老师继续说道,"比如,在外感病中,舌苔的变化可以提供重要线索。舌苔由薄变厚,通常表明邪气由体表逐渐侵入体内。而舌苔由白转黄,是病邪化热的征象,暗示着体内有热量在积聚。当舌色转红,舌苔变得干燥,这表示邪热已经充斥,气营已经遭到严重损害。而舌苔剥落,舌质变得光红,则可能意味着热邪已经侵入营血,阴液也受到了损伤。"

小王感到心情激动,他开始更加深入地探索这个问题:"那在内伤杂病中呢,老师?"

谢老师微笑着回应:"在内伤杂病中,舌象同样至关重要。以中风患者为例,舌色淡红,舌苔薄白通常表示病情较轻,预后良好。但如果舌色由淡红转为红、暗红、红绛、紫暗,舌苔出现黄腻或焦黑,或者舌下络脉怒张,这可能意味着风痰化热,瘀血开始阻滞。反之,如果舌象逐渐向好转变,舌色由暗红、紫暗转为淡红,舌苔逐渐消失,通常意味着病情趋于好转。"

小王的笔记本上充满了密密麻麻的文字,他已经完全沉浸在这个话题中。

"掌握舌象与疾病发展变化的关系,可以帮助我们充分认识疾病不同阶段的病理改变。这为早期诊断和早期治疗提供了重要的依据。" 谢老师总结道。

小王感到非常满足,他向谢老师鞠了一躬:"谢谢您,老师。您的解释非常清晰,我现在明白了为什么要注重舌象的动态分析。"

谢老师接着又说:"看完病,我引申一下,具体到用药,因为患者当前的病情可随服药、季节、气候等因素随时变化外,主要是因为中药处方的制订是一个严谨而细致的过程,一如用药如用兵,用医如用将,中医组方犹如打仗布阵,好的医生会视不同的病情,设置不同的阵局,如视补益方如圆阵之守、祛邪方如锥形阵之善攻、和解方则攻守兼备……以古方为规矩,随今证而化裁,甚至法外求法,来达到临床良效。"

小王焕然大悟,说:"既然舌象动态变化,我们用药更是这样,随今证而化裁,明白疾病动态变化的原理,才是对患者负最大的责任。"

小王拿出一张纸,上面写着"舌症不符"。他说道:"谢老师,我在学习中医的时候,经常遇到一种情况,就是患者的舌象与其他症状不一致。我有点困惑,不知道应该如何分析这种情况。能否请您给我讲讲这方面的知识?"

谢老师点了点头,表示同意。他开始解释道:"在临床辨证中,的确会遇到一部分患者的舌象与你认为的症状不一致的情况。但是,这不是舌诊不科学,往往是因为作为中医的你没有把握好疾病的正确病机!我们需要更加综合地分析患者的病机。常见的情况有以下几种:"

疾病出现寒热虚实真假时,舌与症不符。谢老师接着说:"举个例子,有些患者可能出现真热假寒的证候。这是因为热邪太盛,格阴于外,导致四肢厥冷的症状。但是,这些患者的舌头可能呈现红绛的颜色,舌苔可能是黄燥或焦黑,甚至可能有尿赤、脉数有力、烦渴等症状。尽管舌象看似与四肢厥冷矛盾,但实际上,舌象反映了疾病的本质,而四肢厥冷是由于“热深厥亦深”所致。舌象虽与四肢厥冷不符,但两者均反映了疾病的实质。"

小王认真地记下了这些信息,点头示意继续。

旧病与新病夹杂而致舌症不符。谢老师接着又说:"有些患者可能患有久病,导致体内出现了某些虚弱的情况,比如血虚或气阴两虚。当他们感染新的外邪导致发热时,他们的舌头颜色不一定会红润。或者,他们本来舌质光滑无苔,但由于旧病的影响,可能无法看到良好的舌苔。这些都是因为旧病的影响,使得舌象与新病不符。"

小王沉思片刻,继续记录下来。

药物治疗的影响,造成舌象与病症不符。谢老师又说:"有时,患者在药物治疗过程中,舌象也可能与病症不一致。比如,外感温热病进入营血阶段时,舌色通常应该是红绛的,但由于采取了一些治疗措施,如降温或补液,病虽然已经进入了营分,但舌色可能未能相应改变。此外,长期使用某些药物,如肾上腺皮质激素,可能导致舌头红润而肿胀。或者过度使用抗菌药物可能导致舌苔变厚而黏腻,伴随恶心、纳呆等症状。又或者长期服用某些解痉镇痛药物,也可引起舌头红润但干燥。"