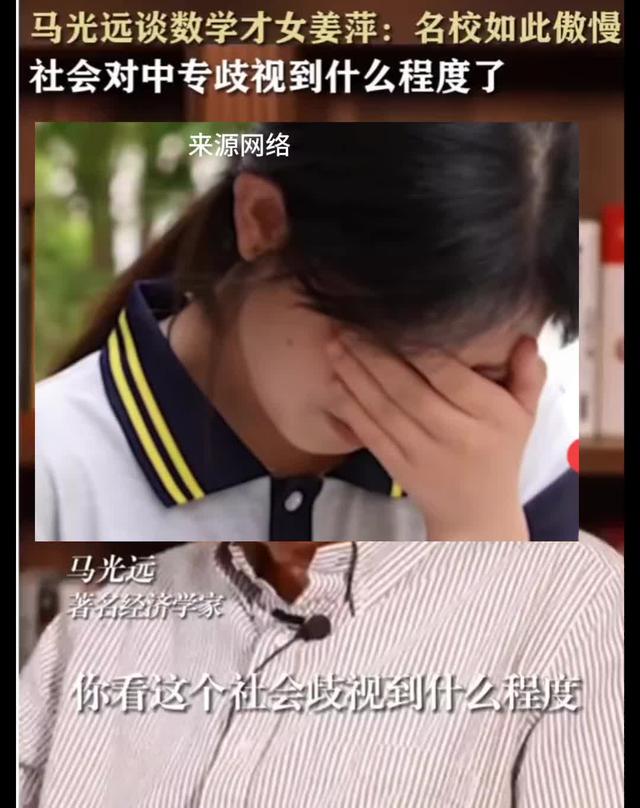

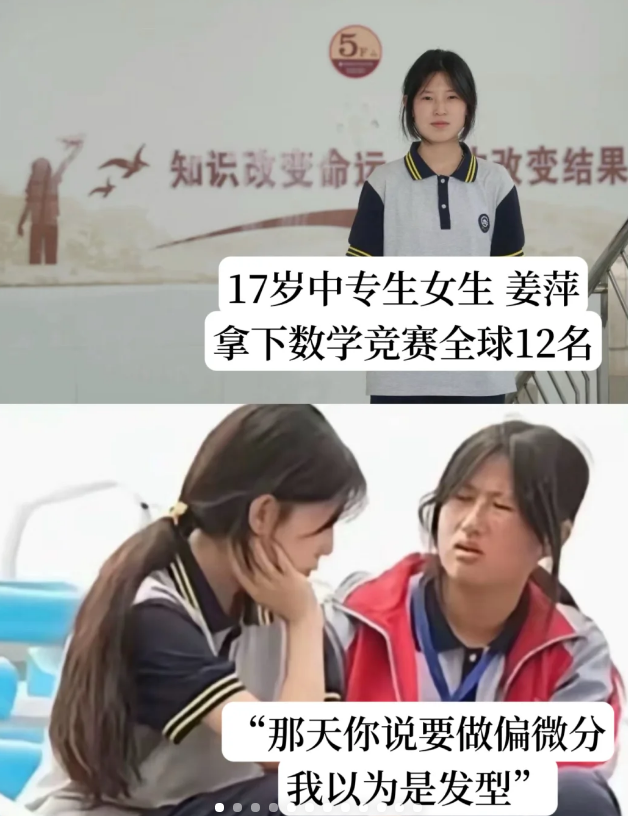

姜萍,一个17岁的中专女生,通过自己的努力闯入阿里达摩院的全球数学竞赛12强,这无疑是一个令人钦佩的成就。然而,随之而来的不仅是掌声和赞美,还有质疑和批评。为什么在她取得如此杰出成绩的同时,也会引发如此多的质疑?

维护姜萍的甚至私信和我说:“陈老师,这种短时间内的高强度多渠道高频率甚至很多自媒体文章内容完全一样的质疑,很难不让人怀疑背后有人故意在组织啊”,质疑者也会反驳:“我们无非是1、想追求真相不想被人当猴耍。2、不支持网友裹挟高校破格录取,这打破程序正义。3、面对匪夷所思的新闻有质疑才是正常的,无脑相信才不正常吧。”各有说辞,这里我来简单谈一下双方背后的复杂心态和社会现象

首先我们是需要理解社会对“天才”的怀疑心理。这种怀疑主要源于人们对超出常规的成就持有的一种不信任感。人们习惯于以固定的标准评判成功,例如优异的考试成绩、名校背景等。这次初试的1-11名,没人质疑,13名在中科院得了个十三爷的名号也那么理所当然,偏偏这个获得12名的小姑娘因为成绩惹来了铺天盖地的不同声音,无非是因为她的身份,一名中专生。当一个人没有符合日常的一些常规标准却取得了非凡的成就时,质疑就会随之而来。这是一种认知失调的表现,人们试图通过质疑来调和他们内心的矛盾。

当然了社会比较理论也能解释这一现象。当个体看到别人取得了自己难以企及的成就时,会产生嫉妒和不安感。这种情绪在互联网上尤为明显,因为网络放大了个体间的差距。当姜萍这样的年轻人,以中专生的身份取得了令人瞩目的成绩时,许多人会不自觉地将自己与她比较,从而产生负面情绪。这种负面情绪可能会通过质疑和批评的方式表现出来,以缓解自己的心理不适。

同时导致质疑的一个重要原因就是信息不对称。大众对姜萍的了解非常有限,仿佛突然从石头里蹦出个孙猴子,媒体的报道往往无法全面展示她的天赋、学习过程和背后的努力。当人们缺乏足够的信息时,容易产生认知偏见,选择性地相信一些负面的猜测和新闻。这种认知偏见是人类普遍存在的一种心理现象,人们倾向于相信自己已有的认知框架,并据此判断新的信息。

流量时代,在社交媒体上,当一个话题或者一个热点引起全民的广泛讨论时,许多人会不自觉地跟随大众的观点。网络群体效应使得这些质疑的声音被不断放大,甚至形成了一个负面的舆论环境。人们在这种环境中容易丧失独立思考的能力,盲目跟风发表质疑和批评。

最后还应该考虑到,姜萍的故事被很多父母引为榜样鼓励自己的孩子。却不知青少年正处于自我身份认同的关键时期,他们渴望被认可和接受。姜萍的成功既是一种激励,却也是一种压力。看到她取得的成绩且被父母反复比较,一些同龄人可能会感到自卑或焦虑,从而通过质疑的方式来保护自己的自尊心,有些评论区里的质疑,显的特别年轻化和情绪化,这特别需要引起我们,尤其是一部分家长的的警惕和反思。

作为旁观者,我们还是应当更加理性和宽容,尊重每一个努力拼搏的个体,而不是轻易地否定和质疑,还是建议给新闻降降温,不要把孩子推倒风口浪尖,让孩子安心准备决赛,以更好的状态去争取更优异的成绩。

感谢您的阅读,欢迎关注、点赞和转发。

也欢迎您的随时联系,希望可以帮助到您。

您对姜萍的这个成绩,怎么看呢?

欢迎在评论区留言一起聊聊!希望能看到您的看法。

继续骗吧。

人这一生突然在某个时间点爆发一下很正常,无论你把这种现象叫天才还是不叫天才,总之不要乱用作弊来攻击。

天才已经没有了。现在是出格少女。

利用经验去判断怎么成负面了?就问你本届世界杯中国男足夺冠,你不质疑?