白起想与赵国来场世纪大决斗,已经很多年了,之所以一直未能实现,一是没有碰到对的人,二是没有碰到对的地方,三是没有碰到对的时间。白起既然号称战无不胜,自然从不打无准备之仗。从前面几场战争也可以看出,赵国的军事实力与秦国相差无几,从前白起带着十万兵横扫天下,动不动砍头几十万的事情在赵国身上绝无可能发生。故所谓“天时、地利、人和,三者不得,虽胜有殃”,只要天时地利人和三项不齐备,白起决不会贸然出手,这可是关系着大秦战神武安君名誉的一战啊,白起输不起,秦国同样也输不起。

——既然如此,那么也只有一步一步来了,范雎这个人不咋地,他提出的“远交近攻”还真是有那么一点道理,我大秦还是先打韩国好了,韩国是夹在秦赵之间的一块肥肉,不但味美香甜,而且这等于将一支长筷直戳在了赵国的鼻梁跟前,如此,一切主动尽在我手。

于是在公元前264年,秦昭襄王以49年前蓝田之战韩国不守信约助楚攻秦为由(注1),派白起攻打韩之陉地(今山西曲沃),拔五城,斩首五万;公元前263年,白起又攻韩之南阳(注2),断绝了韩国通往上党的太行山道。公元前262年,白起再取韩之野王(注3),断绝了韩国通往上党的黄河水路。至此,上党郡十七县之地成为韩国悬于境外的一块飞地,灭之就在顷刻之间。同时,秦昭襄王又派出五大夫王贲兵临荥阳,攻取韩国十城。

打到这个地步,韩王也被秦国虐得相当佛系了,反正打不赢秦国,何必要浪费资源打必败之仗,上党军民你们干脆就投降秦国算啦,愿一别两宽,两生欢喜,总之,祝福你们!

白起高兴哪,上党这个地方,听名字就知道,“与天为党也”(清代狄子奇《国策地名考》),唐代杜佑亦曰:“上党之地,据天下之肩脊!”可见其地势高峻险要。纵观整个中国战争史,凡关中势力欲与河北势力争衡,谁控制了两者间之天险太行山的形势,谁就等于是赢了一半;而上党高地就处在太行之巅,既是三晋的战略屏障,也是秦国东出之豫西通道的北面威胁。三晋若占之,则可随时夹击秦之河内,俯冲秦之安邑,将秦压制在河东一带的平原洼地,以堵塞秦之东出道路;而秦若占之,就可以从天下之脊向周围国家发动灌顶攻击,其东可居高临下攻击邯郸,南可攻略魏国河内与河济之地,北可控制吕梁山与太行山上险径要塞,进而攻取太原与中山故地,截断赵国南北两部分地区之间的联系。

总之,上党即是当时关乎中原归属之关键所在。故自三家分晋一百余年以来,上党一直被韩国所占据,就是因为列国都不希望打破中原的平衡,而选择把这块战略要地留在国力相对较弱的韩国手里。

可如今,秦国却要打破平衡,誓要取得上党在手了,而韩王也识相的派了阳成君入秦签订和议,准备将该地割给秦国。然而,韩国上党郡守誓死不从,韩王遂派冯亭出任上党太守,与秦军执行交割手续。可没想到,冯亭到上党后,也不想割地给秦,而且做出了一个震惊天下的决定:献地予赵!

——当今天下,能与强秦抗衡的,也只有赵国一个了。这些年来,赵国为了保存实力,一直对秦蚕食三晋持克制姿态,尽量避免与秦决战。而秦却步步紧逼,两国决战终不可避免,既然如此,我何不让这一场世纪大战提前爆发呢?如此,秦韩之战就变成了秦赵之战,鹿死谁手,尚未可知也!

于是,冯亭召集上党各县的吏民父老开了个大会,商讨此事。大家都认为“秦士戚而民苦”(《商君书·徕民》),国家天天搞“利出一孔”(注4),百姓都是耕战机器,做了秦民就惨了。何况秦与韩魏之间有累世之怨,“韩魏之父子兄弟接踵而死于秦者,百世矣!”(《战国策·秦策四》载黄歇对秦昭襄王之言)所以干脆,大家都去做赵民好了。赵国在列强之中,其政最为亲民(注5),以为立国之本,做不成韩民,去做赵民也不错,反正宁死不做秦民(注6)!

主意已定,冯亭便派了一个使者来到赵都邯郸,告诉赵孝成王(赵惠文王已于两年前去世,其子赵丹继位)说:“秦攻韩急,上党将入于秦矣。然我吏民不愿附秦,而愿附赵。有城市邑十七,愿再拜献之大王!”

赵孝成王开心坏了,赶紧找来老叔平阳君赵豹商量:老叔,你知道吗?寡人发财了!当初三家分晋,上党郡被韩赵魏瓜分,其中赵魏不过数县,而韩独得十七县,占上党之大半(注7),如今皆归于赵,岂不乐哉?乖乖!寡人前几天就做梦到捡金子,今天果然应验了!

原来,三天前,赵王做了一个梦,他梦见自己穿着左右两色的航天服,乘飞龙上天,飞的正爽忽然发生坠机事故,摔下来却不痛,而且摔在一座金山上,金银珠宝一望无际,几乎可以在里面游泳,赵王又惊吓又惊喜,于是发出周星驰般的狂笑而醒。这个梦如此奇怪,他当然要找太史来解梦,不料这太史竟是个乌鸦嘴,他说这两色衣服,代表残缺不全。飞龙上天却摔下来,象征有气势却没实力;发现金山,代表可望不可及。总之,梦是反的。

我是研究历史的,其实不太懂解梦,但稍微懂得一些心理学的知识,据我所知,所谓梦境,其实就是一个人潜意识最真实的表现。和大多数人想象的不一样,其实我们的大脑有很多神经元模块,这些模块都有自己的想法,但大脑最终只会做出一个决定,所以就有了一个模拟未来的程序,这样就形成了潜意识与梦境。总之梦境并不能预测未来,但能体现一个人内心深处最真实的想法。

所以,根据这个梦境,我们就可以进入到长平之战赵国方面的最高决策者,赵孝成王的内心世界了。他梦见穿左右两色的衣服,说明他知道上党对赵国意味什么,要不要争取一下,他左右为难,相当纠结;而梦见飞龙在天却摔下来,说明赵王在面临赵国前途的关键抉择时非常焦虑,他担心自己一失足成千古恨;梦见发现金山,这说明他已预感到上党人会投降赵国,而且潜意识里已偏向接收此地,这是近在眼前的利益,没有不要的道理。

但赵豹老叔却坚决不要,天上不可能无缘无故掉馅饼的,何况是金子!他说:“圣人甚祸无故之利。”

这话赵王就不爱听了:“人怀吾德,何谓无故乎?”人家上党人仰慕我的德行,才投奔寡人,怎么能说无缘无故呢?

于是赵豹又说:

“夫秦蚕食韩氏地,中绝不令相通,固自以为坐而受上党之地也。韩氏所以不入于秦者,欲嫁其祸于赵也。秦服其劳而赵受其利,岂可谓非无故之利哉!”

这句话意思说,秦国人花了那么大功夫攻上党,眼看就要到手,好事却落在我们手里,他们能甘心吗?冯亭此举,恐怕不怀好意,他是要挑动我们与秦干架呢!

这话赵王也不爱听。干就干,谁怕谁啊,前两年我们的大将赵奢不就把秦人给干了吗?怕啥?

赵豹一听,干脆就直接说了:

“夫秦以牛田,水通粮,其死士皆列之于上地,令严政行,不可与战。王自图之!”

看来,这位赵豹,虽然在历史上不是很有名,但颇有洞见,他对战争的本质看得非常透彻,且对军事后勤相当了解。所谓“秦以牛田”,意思说秦国已普及了牛耕,农业相当发达。

很多人以为,中国的牛耕始于春秋以前,这种说法是不准确的,考古出土的商周时期的青铜犁现存数量极少,且尺寸小而薄,耕田的效果很差。李根蟠、许进雄等学者就指出,用商代的铜犁或石犁耕田,大致只有1.7倍人力的效果(铁犁则有五倍效果),再加上牛还是祭祀时最隆重的牺牲也是作战时运送辎重所依赖的家畜,所以当时牛耕并不常见,用的人很少(注8)。事实上,只有春秋末年出现铁制犁头后,牛耕的普及才成为可能。据徐中舒先生考证,我国是直到汉代冶铁技术进一步发展,铁犁成本进一步下降后,大约到汉武帝时农学家赵过才开始在全国广泛推行牛耕的(注9)。考古统计,秦汉时代的铁犁头,出土量比战国时期多了五倍。

图:战国铁犁铧

综上分析可知,战国晚期虽然有了牛耕,但在三晋还算新鲜事物,反而秦国由于地处西方,那里先进的牛耕技术得从西亚经印度由巴蜀传入。且秦国畜牧业发达,拥有很多良种牛,故其农业得以碾压六国,足以支持旷日持久的消耗战。据睡虎地秦简之《厩苑律》显示,秦国对耕牛非常重视,规定每年正月、四月、七月、十月,政府要对各地喂养耕牛的状况进行调查。谁的牛养得好,有奖;否则,予以处罚。

而赵国虽然国土广大,但有一半是北方草原与太行山区,剩下的一半也土地贫瘠,农耕技术弱后,只有邯郸、河间等少数地区粮食产量尚可,却又与齐魏接壤,经常发生战争,生产进行的非常艰难。当年也正是因为看到这一点,赵武灵王才胡服骑射,大力发展畜牧业与工商业,让耕地稀少的赵人有了其他生财之道。总之,比农业,比粮食,赵国差秦国太远。

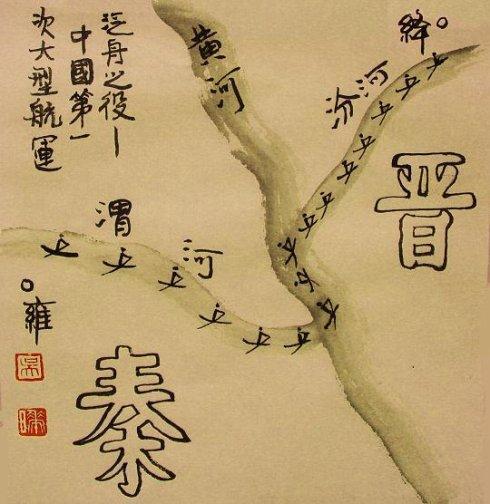

至于“水通粮”,意思说秦国漕运发达。由于地处中国的西部,秦国的领土在海拔上要高于东方六国。而秦国境内所有的主要河流均与自西向东流向的渭河相连。因此,借助水系之利,秦国能够快速将军队和军事补给运送至作战地区(注10)。事实上,早在四百年前,秦穆公就能派出一支大型船队,沿渭水、黄河与汾河运粮解救晋国饥荒,运粮的白帆从秦都到晋都,八百里路途首尾相连,络绎不绝,史称“泛舟之役”。

由此可见,从秦到上党虽有千里之遥,但秦军后勤补给完全可以漕运通粮,顺流而下,其载重与运速都是牛车的十余倍(注11);何况秦国还可以从新占领的河东与河内产粮基地经沁河直接运粮到长平,则距离更短,才不到二百里,且只有最后一小段才需要走陆路,但多为平原丘陵与缓坡,远比赵国在崇山峻岭中运粮方便。事实上,秦国之所以敢跟赵国打长平之战,主要还是倚仗早先占领的韩魏地盘作为后勤基地。这也就是范雎远交近攻战略的奥妙所在。

而从赵国到上党距离虽近,但需要翻越滏口陉、壶口关等太行山山道,太行山大部分海拔都在1200米以上,山高谷深,道路弯曲而狭窄,车行如蜗牛蜿蜒,运输成本相当大。因为运输的人和牲畜在路上就把粮食给吃差不多了。就算赵王能找来诸葛亮给自己发明木牛流马,也别想跟秦国拼后勤。

所以赵若要胜秦,只能与秦在西北方打速决战(赵武灵王之战略),或者在赵国本土打防守反击战(赵奢之战略),而不是深入韩境打消耗战(可惜二人已死,义渠已亡,且秦的远交近攻、由近及远之战略已渐稳固成熟)。

而赵豹所谓“死士皆列之于上地,令严政行”,指的就是秦国经商鞅变法后,秦军最勇敢的将士都分到了上等的良田,其军令能够坚定地贯彻执行。而赵军虽然也勇猛善战,纪律严明,但毕竟不如秦国的制度优势。

然而,对老叔赵豹分析的这些秦国优势,赵孝成王不以为然,这不是长他人志气灭自己威风吗?所以赵王大怒道:

“夫用百万之众,攻战逾年历岁,未见一城也。今不用兵而得城十七,何故不为?”

赵豹见赵王生气了,赶紧退下。赵王愤愤不平,又找来另一个叔叔平原君赵胜商量此事。

我们都知道,平原君赵胜就是鼎鼎大名的战国四大公子之一,他的意见对赵王非常重要。而平原君也支持赵王接受韩之上党,可独得太行之形势,赵王非常高兴,遂命平原君亲自前往上党受地。

其实赵王与平原君的想法也有道理。秦赵之间,就如春秋末之吴越,战国初之魏秦,古希腊之雅典斯巴达,近代之德法,无论如何终有一战;如果等到六年后(公元前256年)蜀地都江堰大功告成,秦国后勤实力更强,赵国就更加无法与秦国抗衡了(注12)。所以,晚战不如早战!多一块战略要地,就多一分地利;多一郡之人口,就多一分兵力。如前所述,上党的战略位置如此重要,可谓秦赵必争之地!秦不得上党,则攻赵难度加倍;而赵不得上党,则几无可守之势,就算暂时苟延残喘,来日面对秦之鲸吞蚕食,将更加难以对抗。

总之,秦势在必得,赵退无可退。

此战,在所难免!

如果赵国选择放弃,秦国一统天下的时间恐怕还会再提前几十年。

所以说,上党根本不是一块馅饼,而是一把尖刀,你不捡,别人就要捡起来捅你!更重要的是,接受上党,惹怒秦人,就可以把快成秦军“二鬼子”的韩国人绑在自己的战车上。当年华阳之战,就是赵国与秦国竞争韩国盟友的战争,当年赵国损失了两万大军,都没能实现此战略目标。如今只要接受上党就行了,何乐而不为呢?

平原君赵胜来到上党后,宣布赵王旨意,将三座万户大城封给上党太守冯亭为华阳君,将三座千户大城封给每个县令,上党百姓也每人爵升三级,如在交接期间能安定守序,则每人再赏黄金六两。

哇赛,赵王为了得上党军民之心以共抗秦国,也真是大出血了。可是冯亭却闭门不受,哭着说:“吾卖主地以求富贵,是为不义也!”

事实上,冯亭之哭并非因为自己对韩国不义,而是因为他纠结悔恨。他明白,他的所作所为虽然是为了抗秦,却将韩赵秦三国军民推入了战争的深渊。后来三国军民死伤百万,这全都是冯亭造的孽。他现在哭,也是一种提前的哀悼吧!

注1:《战国策·赵策一》载秦昭王云:“日者秦、楚战于蓝田,韩出锐师以佐秦,秦战不利,因转与楚,不固信盟,唯便是从。”

注2:前述晋之南阳地有两块,韩魏各分得一块,此前华阳之战魏已献上南阳地,如今秦又占了韩之南阳地,便彻底打通了进占中原之路。

注3:今河南沁阳,乃南阳之地的地缘核心。著名的“愚公移山”故事的主人公愚公就是沁阳人,故事里说,王屋、太行两大山脉本来是在野王这里,方圆七百里,完全挡住了由黄河以北(河阳之北)通往中原的道路(通豫南,达于汉阴),后来还是神仙帮忙,把两座山各往东西挪了挪,这才打开了一条通道,让上党郡可以经由野王向南直通中原。

注4:出自《管子·国蓄》与《商君书·弱民》,意思是给予利禄赏赐只有一条途径,那是从事耕战。《荀子·议兵》亦曰:“秦人其生民也陿阸(生路狭隘),其使民也酷烈。”秦国极力限制人民的就业自由(云梦秦简中有《游士律》《金布律》《关市律》,对商贾与游士等职业多加限制),使他们只能老老实实地做大秦耕战马车上的肉酱血泥,故“利出于一孔者,其国无敌”。

注5:赵孝成王之母赵威后曾有名言,深得民本之精髓,曰:“苟无岁,何以有民?苟无民,何以有君?”(《战国策·齐策四》)

注6:秦国虽屡败三晋,但常常得地而不能得其民,就连商鞅后学们所创作的《商君书》中也不得不承认:“三晋不胜秦,四世矣……小大之战,三晋之所亡于秦者,不可胜数也。若此而不服,秦能取其地,而不能夺其民也。”

注7:上党山区内共有三块盆地:北边数县为长治盆地,属赵;西边端氏一带为沁水谷地,属韩;南边最大的盆地为晋城盆地,大部属韩,只有一高都邑属魏。

注8:参阅李根蟠:《先秦农器名实考辨》,《农业考古》,1986年第二期,122-134页。以及许进雄:《中国古代社会——文字与人类学的透视》,上海人民出版社,2023年,117页。

注9:参阅徐中舒:《论东亚大陆牛耕的起源》,《徐中舒历史论文选辑》,中华书局,1998年。当然,徐中舒说:“铁器出现以前,是不会有犁的,也不会有牛耕的。”“春秋以前没有铁器,也就没有牛耕了”。这就稍嫌武断了,现在看来,铁犁并不成为牛耕的必要条件,事实上,早期人们还可能使用木犁耕地。而古埃及和苏美尔在距今5500年到4800年之间,就已有构造复杂的牛耕拉犁了(【美】霍贝尔《人类学》)。

注10:参阅赵鼎新著,夏江旗译:《东周战争与儒法国家的诞生》,北京联合出版公司,2020年,162页。

注11:据秦简显示,秦国的运粮模式是,以最靠近前线的县出粮供军,而后方诸县仓次第向前补足,可以最大的节省运粮消耗。而如前所述,当年伐楚之役,司马错一次性就出动了大船万艘,米六百万斛,可供应十万大军一两年的开支,足见秦国运输水平之强。

注12:事实上,后来王翦灭楚之战,楚国就是被秦国的后勤实力活活耗死的。当时秦国六十万大军在楚国腹地耗了足足一年多,秦王嬴政与王翦却完全不着急。结果,富庶的楚国后勤崩溃,项燕虽一代名将,却也无力回天了。