一架满载埃及宝贝的包机,在6月的某个夜晚,划破长空,从埃及直飞上海。

据悉,此次共计788件文物远征上海,从顶级的法老雕塑到平民日常用品无一或缺,堪称是埃及文物的"全家桶"阵容。

除此之外,还有其他顶级法老的雕像、陪葬品以及巨型石碑等珍品,堪称人间罕见。换句话说,这次上海几乎承包了埃及国家博物馆所有的镇馆之宝。

网友们感慨万千,纷纷发问:"埃及国家宝藏就这样被'掏空'运到上海了?"难不成这次上海是要给尼罗河文明建个分馆?

当788件埃及文物浩浩荡荡远征上海的消息传开时,世人哗然!茫茫中外历史长河中,还从未有如此大规模的文物东渡的先例。

面对这一前所未有的文化盛事,人们的第一反应便是质疑其潜在的动机和隐喻。

一时间,种种猜测和推测在网络世界中穿梭纷飞。最惹人深思的一种猜测是:难不成埃及要乱了?这批文物是否在"避难"之中?

这种猜测并非完全凭空捏造。只需回顾几年前发生在叙利亚的遭遇,人们便会对此深有体会。 2015年,中东局势动荡不安,战火硝烟笼罩了这片土地。

为了保护国家文化遗产免受伤害,叙利亚政府别无他法,只得将重要文物运往他国展出,暂时"避难"。

就这样,来自大马士革、阿勒颇、帕尔米拉等8家博物馆的珍贵藏品被运往中国,开启了一场长达数年的流浪生涯。而直到今天,一些叙利亚文物仍旧身在异乡,无法"回家"。

正是叙利亚文物的遭遇,让人们联想到了这次埃及的"大手笔":这是否也怀揣着类似的躲避战祸的用意?只不过换了一种更加隆重的方式,赫然是一次声势浩大的国家级文化外交?

另一种较为乐观的猜测则是:埃及方面只是单纯为了举办展览,借以彰显古埃及文明的辉煌。

从规模阵容来看,这一猜测似乎也很有道理。据透露,此次远征中国的埃及文物囊括了从最顶级的法老陪葬品到最平凡的日用器皿,可谓应有尽有。

图坦卡蒙金面具复制品都纳入了展品之列,足见展览的重量级。

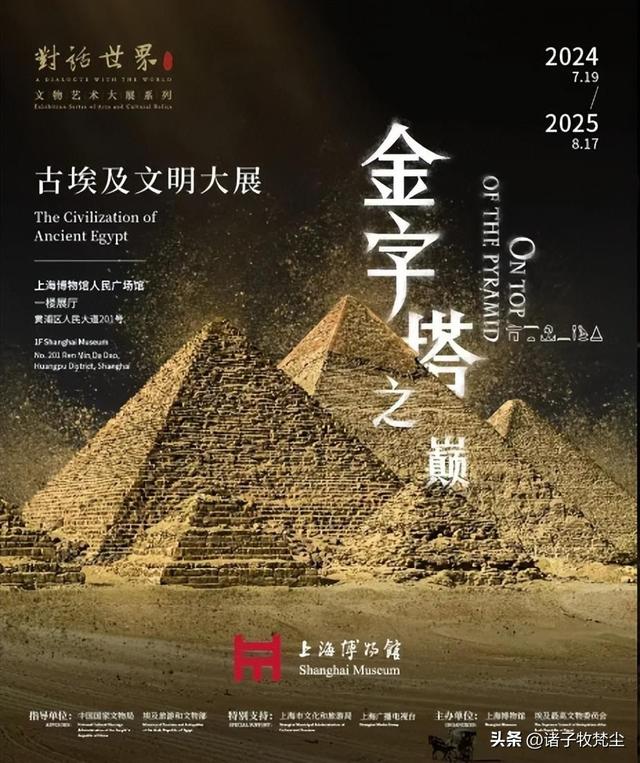

更令人叹为观止的是,展期长达13个月,从2024年7月一直持续到2025年8月。

对埃及方面而言,如此大张旗鼓、卖力气宣的做法,除了向世人展示其悠久文化外,还能有什么别的目的呢?

更有人就此开始联想,这只不过是中埃两国政府为促进文化交流所开启的一场"和平使者"行动。

双方借机让两大文明在这片热土上开启对话,达成新的文化理解,以便更好地消除国家间的隔阂,巩固两国友谊。

面对纷纷杂杂的猜测,埃及方面很快予以了澄清。据官方人士透露,此次将国家瑰宝搬空到中国来,纯属是为了向世人展示古老的埃及文明。

而将上海选为展出地,也是因为这座城市是中国对外文化交流的重镇。

不过,尽管官方早已表明了举办此次展览的用意,但关于其真正动机的猜测依旧存在。

一时间,支持和反对的声音在网络世界激烈碰撞,有人批评埃及贸然将国宝外流存在风险,也有人欢迎并理解其"亲善"用意。

这场"口水仗"最终以平局告终。不过,事实终将大白于天下。随着展览的正式举办,现场的一切都将为世人了解真相提供最有力的证据。

而作为承办方,上海也必将按照最高标准恪尽职守,全力呵护这些宝贵文物。

中国和埃及作为四大文明古国的重要代表,其文化渊源本就有着千丝万缕的联系。

这不,就在这次展览中,一件约4000年前的彩绘墓碑就将这种渊源展现得淋漓尽致。

除了彩绘墓碑,此番前来的珍品中还有许多与中国文物有着神奇的文化契合点。

比如那尊半人半兽的猫神雕像,栩栩如生的神态,很容易让人联想到中国神话传说中的狮身人面像。

而那些精致的圣甲虫雕塑,又像极了中国古人对昆虫的独特崇拜和审美。

而这种文化的相互参照和契合,恰恰是此次展览最大的亮点和创意所在。

它不仅为观众们呈现了两大文明璀璨的独特魅力,更在独特的设计布局中贯穿了东西文化交流的理念。

而真正让这场文明对话变得丰富多彩、生动活泼的,还得归功于上海博物馆馆藏文物的精心辅助。

据了解,为了配合这次古埃及文明大展,上海博物馆精心挑选出自身馆藏的上百件人物雕塑、日用陶器和其他文物,与埃及文物遥相呼应、穿插陈列。

就连负责布展的工作人员,也亲自将这些琳琅满目的中国文物一件件整理出来,认真对比中外文物的形态特征,寻找其间的渊源和对应关系。

要知道,中国自古就是包容并蓄、兼收并蓄的大国。正是这份宽广的胸襟,才造就了华夏文明沉淀数千年而不衰的独特魅力。

如今,在这场中埃文明交锋的大戏中,这份睿智的品质再次得到了体现。

上海这座现代化国际都市,不仅以自身的深厚文化底蕴为东西方文明建起了一座交汇的平台,更以敞开的胸怀为两大文化在此邂逅注入了和谐的基调。

这注定将是一场两道文明的交融交锦,而非对抗对垒。

如同一次难得一见的星象重现,在上海这座东方滨城的天际,两种文明的恒星正迸射出灿烂夺目的光华,让世人在穿越时空的梦幻之旅中,一睹人类伟大的双璧风采。

当这788件珍贵的埃及文物远渡重洋来到上海时,上博人自然也体会到了对它们妥善保护和呵护的艰辛和重任。

首先就是气候和文化差异带来的挑战。炎热干燥的埃及气候与上海这座滨江城市形成了鲜明对比,也对这些文物的存储和运输带来了严峻考验。

相比埃及,上海的空气湿度明显更大,而文物本身往往会因受潮而出现受损风险。因此必须精心设计出一套完善的通风系统,有效调节文物的存储和陈列环境。

同时,每件文物都要进行反复检测和测量,一旦发现异常便第一时间调整存储参数。

除了自然环境,埃及与中国两地在文化习惯和操作规范上也存在诸多差异,有时会让人捉襟见肘。

比如,埃及人在文物搬运和包装上有自己独特的传统做法,但在中国的语境下,这些做法显然已经不太合理了。

虽然看似简单的包装改革很容易实现,但真正执行起来却困难重重。毕竟,埃及学者们对祖传方式根深蒂固,倍受信赖,很难一蹴而就地接受中国同行的建议。

双方就此进行了长期的交流讨论,直到最后才达成一致意见。

与此同时,还有一些大型文物的搬运问题也让人费尽心神。比如那座2.4米高、达2吨重的麦伦普塔雕像,便是一大难题。

这尊石像不仅体型硕大,材质更是坚硬无比,稍有不慎便会造成无法弥补的损坏。

事实上,面对如此艰巨的保护任务,上博人从未有半点侥幸心理。他们殚精竭虑,事必躬亲,唯恐这些珍贵文物在异乡他乡受到丝毫风吹雨打。

他们秉承着对文物高度负责的职业精神,一丝不苟地完成着自己分内的事。

此次从埃及远道而来的文物阵容气势恢宏,堪称帷幄巨着。

人面狮身怪兽雕像便是展览中最为瞩目的一员。高2米、重近1.5吨的它气势磅礴,令人仿佛穿越时空来到了古埃及的神话年代。

狰狞凶猛的狮首,洞若观火的双眼,富有威严的半身浮雕,无一不令人赞叹古代艺术家超凡的雕琢技艺。

据专家考证,这件雕塑描述的主角很可能就是古埃及图腾崇拜中的猫神奥西里斯,被当时人民敬畏膜拜。

除了这件震撼作品,更多展品也纷纷亮相,给观众带来前所未有的视觉享受。

图坦卡蒙、拉美西斯二世等法老的雕像们在此次展览中集体出镞,引来了无数人的驻足观瞻。

其中最受瞩目的当属那尊镀金的图坦卡蒙雕像复制品,栩栩如生的面容和精致的细节无不令人惊艳。

值得一提的是,这尊复制品尺寸和比例与原作相同无误,堪称等身神佛。

惹人喜爱的并不只有那些张扬的镇馆之宝。在展览的另一侧,一件相对"小巧"的陶塑作品同样引发了人们的围观。它是一只"萌宠"外形的獴雕塑,细细品味,别有一番风味。

与这些精美雕塑不同,一块古老的墓碑则让人们对文字符号的演变有了全新认知。

这件约4000年前的彩绘墓碑上,满满都是形似篆籍的象形文字,饶有趣味。

人面狮身雕塑,雕塑雕像,獴陶塑,古老墓碑……这些展品的多样性已经令不少观众眼花缭乱了。但最让人惊奇的恐怕还是那具半透明的"木乃伊标本"。

所谓"木乃伊标本",原来是一条深受古埃及人崇拜的鳄鱼标本。古时的祭司们曾用一种精湛的防腐技术,将这条约3米长的大鳄鱼放了上千年而不腐化。

更神奇的是,这件标本竟然只剩下透明的外壳,里面甚至能看到鳄鱼身上残余的器官,实在是个珍稀罕见的"活化石"。

这场以文物为媒的文明"重逢",可谓是中埃两国友谊的佐证。

当精神文化的东西交汇时,通过理性的态度去探求异同,正是文化互鉴中最大的收获。

而将这次文明邂逅之旅串起的主角,其中固然离不开上海这个东道主。

这座东方明珠之城正以其对古老文化遗产的敬畏态度,为东西方文明交流起到了很好的承载作用。

信息来源澎湃新闻:抵达上海!“埃及国家博物馆感觉要被搬空了”国家文物局:“金字塔之巅:古埃及文明大展”将亮相上海博物馆

金融投资报,【高端访谈】上海博物馆馆长褚晓波“剧透”:7月18日开展的“金字塔之巅:古埃及文明大展”,你还可以带上宠物猫!