1958年九月,北京兴起建设潮,十大建筑之首,人民大会堂高列其位。

人民大会堂庄严又雄伟,更完全出自中国己手,自正式动工至建成,历时仅十月有余。

而早在筹划北京新规划时,梁思成提议行政中心宜落脚五棵松。

倘若从他建议出发,那人民大会堂的地址,岂不是也当随之而定于五棵松?

不过最后此计最终遭苏联专家一纸否决。

关于人民大会堂的选址,苏联专家否决了梁思成的想法,是有私心的。

古今融合,大胆提议

北京的故宫,旧名紫禁城,即是皇家宫殿,自明永乐四年迄至十八年(1406至1420年)间,由明朝皇帝朱棣一声令下,悉数建成。

时至今日,诸多电视节目与南方园林介绍中,流传着一说。

天安门及紫禁城乃是由江南苏州的蒯祥(1398-1481)设计,意在将江南园林建筑之风韵迁徙北渚。

然而,此说颇有误导之嫌。

蒯祥固然在紫禁城的建设中投入极深,但故宫之始建时,祥年仅八岁,其于规划与设计之事,并未能插手。

真正的紫禁城规划设计,乃是集体智慧的结晶,其中朱棣的意志与决策起了决定性作用。

蒯祥实乃建筑大家,尤其自正统年间起,北京多数大型建筑皆出自其手。

他之父蒯福,是名声显赫的木工,曾主持南京宫殿建筑中的木作工程。

蒯祥自幼随父学艺,永乐十五年(1417年)来到京城,参与皇宫建设。

紫禁城的后期建设,蒯祥亦有所贡献。

紫禁城一旦建成,即刻成为世界上最为雄伟的皇宫建筑。

至于“天安门”,旧时称为“承天门”,作为皇宫的正门,始建于永乐十五年(1417年),至清代顺治八年(1651年)重修,并更名为“天安门”。

天安门前的广场,自建成之日起,便是世界之最大广场。

然而,原本广场上并无历史博物馆与人民大会堂之设。

直至1959年,新中国风起云涌之际,由梁启超之长子梁思成(1901-1971)主持设计与建造了现如今的中国历史博物馆与人民大会堂。

然而,为何选址于此,分列天安门之左右,此中缘由,却是众说纷纭,莫衷一是。

梁思成是清华大学的才子,后渡洋至宾夕法尼亚大学深造建筑学。

归国后,他先后执教于东北大学与清华大学建筑系,位列教授之职,成为中国建筑界的佼佼者。

在他的职业生涯中,虽然人民大会堂与历史博物馆的建造归功于他,然而,提出在天安门广场上建这两座大型建筑的,实为毛主席;梁思成不过是这一宏伟构想的实践者。

讲到北京的城市规划,早在座谈之时,梁思成便提出一个大胆的想法,主张北京的行政中心应建在五棵松附近。

倘若按照他的构想来定,北京的行政重心若落脚于此,那么接下来的万人大礼堂选址,自然也应随之设在这片风水宝地。

此外,梁思成在建筑领域内的贡献,不仅限于学术与实践,他还热衷于推动中国建筑的现代化进程,尝试将中国传统建筑的精髓与西方现代建筑技术相结合。

他主张建筑不仅要实用,更应体现文化的传承与创新。

因此,在他的推动下,不少现代建筑作品都融入了中国古典建筑的风格,使之既现代又不失传统韵味。

他的这些设想和实践,无疑都显现了一个思想前卫,敢于实践的现代建筑师形象。

然而,世事如棋,局中人未必能尽如意算,有时天不从人愿,美好的构想也只能停留在蓝图之上。

意见相左,最终否决

1949年,梁思成翻开了首都城市规划的新篇章,带着一份初始的构想,一份基于曾被日本军国主义者惨烈经营的北京西郊五棵松地区的市中心方案。

梁思成深谙保护北京历史名城的重要性,将其视为指导思想的核心。

而此时陈占祥(中国城市规划设计院的总工程师)对此有不同意见。

他觉得日本侵略者在远离北京城区的地方另起炉灶,建设“居留民地”,是对旧城区发展的漠视。

陈占祥提出,新市区应移至复兴门外,建议将长安街西端延伸至公主坟,以西郊的三里河作为新的行政中心——仿佛城内的“三海”之于旧官邸。

他还设想将钓鱼台、八一湖等打造为新的绿地与公园,同时将南部的莲花池纳入新中心的规划。

经过激烈而深入的讨论,梁思成与陈占祥最终汇聚各自见解,形成了一份新北京城的规划方案。

他们联名撰写《对首都建设的建议》,由梁思成自费印刷,上报领导审阅。

梁思成坚信,这份新方案不仅能保护北京的历史风貌,而且能顺应首都即将展开的大规模建设潮。

然而,不久之后,这份《建议》却遭到了冷遇,甚至被认为是与苏联专家方案不合,有“分庭抗礼”的嫌疑。

最为严重的指责是,梁陈方案所设的新行政中心,似乎在“企图否定”天安门作为全国人民政治向往中心的地位。

当新方案受到非议时,梁思成并未慌乱,而是冷静地反思新方案可能忽略了旧城区中心改建的机会。

为此,他又投入研究,专注于围绕天安门的皇城区进行补充规划。

这份补充方案的核心是利用城内的“三海”, “三海”宽阔的水面和大片庭园绿地在世界各国首都中属于罕见。

如果将“三海”与长安街及天安门广场的中轴线相连接,就能促使历代帝王的离宫与城市环境更紧密地融为一体。

尽管这份补充规划充满了诗意与远见,但梁思成始终未将其公之于众。

梁思成的这一提议最终被苏联专家团队一纸否决,这批专家们坚持认为政务中心应固守旧城区的核心,天安门周边。

在1951年的讨论中,苏联的意见成了主导,他们认为将行政中心设在五棵松,虽看似创新,却可能导致北京这座古老城市的进一步割裂。

新城区因行政中心的加持而日渐兴盛,而旧城区则会日益衰败,两地的经济和社会差异最终会引发居民的心理和情感上的隔阂。

苏联专家们选择天安门并非无的放矢,是希望建立一个象征中心,类似于莫斯科的红场,以此加强首都的统一性和象征意义。

虽说苏联人选择天安门部分是出于模仿红场的私心,但从实际效果看,这一建议确实对老城区的复兴有着不可小觑的推动作用。

回顾历史,虽然当时苏联在中国的影响力甚重,似乎让中国必须依从,但不得不承认,通过周密的考虑和权衡,这一建议实际上是符合那时国情的。

现在看来,围绕天安门的行政中心的确有效促进了旧城区的发展,缩小了新旧城区之间的差距。

客观条件,难以实现

当时的五棵松,不像现在早已被市区的浪潮吞噬,那时它还站在城市的边缘,四周不过是些乱葬岗与麦田,荒凉得可以。

北京城内,特别是天安门附近,荒地众多,这些空地若不加以利用,岂非大大的浪费?

当然,中南海的灯火已亮,装修声未息,党中央哪能轻易迁徙?

历史的重大时刻,英雄纪念碑的确立,新中国国旗的第一次升起,这些都已选定了它们的地盘,天安门的土地已经注定了它的历史重要性。

在这样的历史背景下,将行政中心迁至五棵松的设想,基本就是不可能实现的。

如果选择荒芜的五棵松,那么就要开路、铺管道、通电和自来水,还要修建地下水道,布置一整套生活设施。

在那个物资紧张、南方战火未息的年代,这种想法几乎是异想天开。

此外,历史和现实的严峻考验,无情地否决了在五棵松建设行政中心的计划。

梁思成虽然提出了精美而先进的规划设计,在那个特定的时代背景下,无论设计多么先锋,若是脱离了现实的土壤,终究难以生根。

所以说,任何伟大的构想都必须经得起历史与现实的双重检验。

那时候的五棵松计划,尽管充满了美好的愿景,但终究只能成为一声叹息,留给历史的,不过是一段美丽的遗憾。

辉煌奇迹,拔地而起

1958年八月,中共中央铸下重大决策,决定在北京兴建一系列标志性建筑,以彰显建国十年的光辉成就,庆祝国庆十周年。

其中,万人礼堂——即人民大会堂的建设任务被直接交由北京市政府承担。

对此,北京市政府表现出了非凡的重视,马上付诸行动。

九月初,北京市第一副市长万里在动员会上慷慨陈词:

“不是有人不相信我们能自己建设现代化国家吗?老认为我们这也不行那也不行吗?我们一定要争这口气,用行动和事实做出回答。”

然而,任务的艰巨性超出了所有人的预料。

在短短的300多天内,必须完成人民大会堂、革命博物馆、历史博物馆、国家剧院等多座建筑的建设,且每座建筑都需达到最高的艺术和工程质量标准,这在国内外尚属首次。

人民大会堂作为庆典的主场馆,其重要性更是不言而喻,必须确保万无一失。

经过层层专家的深入讨论,大会堂的地点最终确定为天安门广场西侧。

一切计划都待方案敲定,否则空谈无益。

北京市动员广大设计师参与大会堂的方案设计,任务繁重且紧迫。

从最初的万人大礼堂,到后增设的五千人宴会厅,再到全国人大常委会办公楼的加入,大会堂的功能层出不穷,面积需求亦水涨船高。

尽管如此,总建筑面积仍须控制在七万平方米之内,要求设计既要宏伟又要精致,设计师们面临巨大的挑战。

国庆节前夕的1958年,设计方案经历七轮评比仍未定案。

周总理急切指示,要进一步解放思想,老专家之外,也要让年轻人参与设计讨论。

这番话为方案的突破带来了新机遇。

北京市规划局的年轻设计师赵冬日及其团队提交了一份大胆的设计。

他的提议中,建筑面积达到17.18万平方米,是原计划的两倍多。

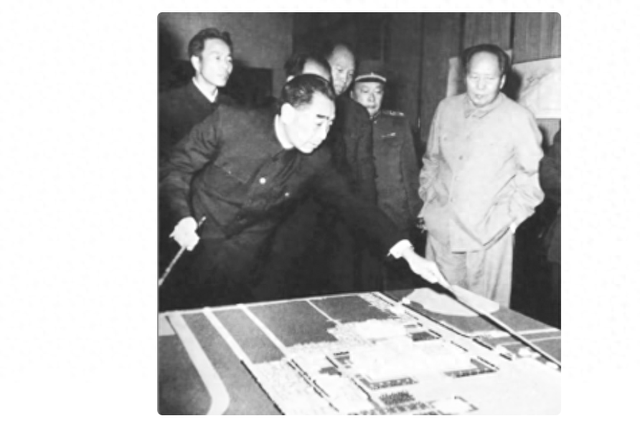

虽然这个方案大大超出了预期,但周总理在10月14日的深夜会议中经过慎重比对和反复讨论后,终于敲定此方案,并迅速向中央汇报,最终获得批准。

与此同时,预计极为困难的搬迁工作也在10月10日前顺利完成,历时不足一月。

10月28日,大会堂正式破土动工。

北京市建筑设计院的工程师们也全部迁居到了尘土飞扬的工地上,与施工队伍并肩作战。

在这片忙碌的土地上,设计师与工人们面对面,边讨论边修改设计图纸,确保每一项设计都切合实际施工的需求,并在用料和施工方法上吸纳了一线工人的宝贵意见。

这种前所未有的合作模式,不仅大大节约了时间,还极大地避免了理论与实践之间的脱节。

为了进一步提炼设计方案,国内外闻名的建筑专家如汪季琦、梁思成、茅以升等被召集至北京,共同审议方案,提出了一系列切实可行的改进意见。

在这群智慧的巨擘中,周恩来总理对大会堂的设计持续给予高度关注,并亲自提出了“满天星斗、水天一色”的设计理念,使得大会堂的设计富有诗意和宏伟感。

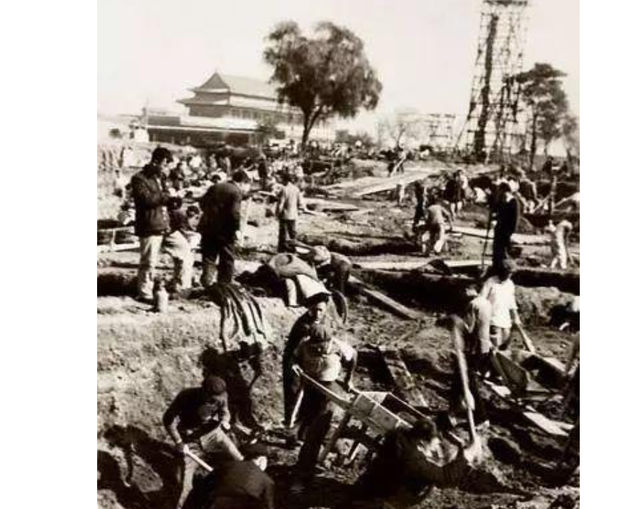

然而,在11月的某一天,工地上的一场意外揭示了新的挑战。

在大会堂西南角作业的工人意外挖出了连串的鹅卵石。

起初,这似乎只是个小插曲,然而随着越来越多的石块被挖出,一个古老的河道模样逐渐清晰。

为了确保基础的坚固,不得不将地基挖至八米深的老土层,确保流沙和淤泥被彻底清除。

在当时的条件下,这几乎是一项不可能的任务,因为国内缺乏足够的机械和先进技术来完成这一艰巨的挖掘和土方运输,大部分工作只能依靠人力。

幸运的是,无数热心的市民自发来到工地,通过义务劳动部分解决了劳动力的短缺。

随着国庆工程的全面展开,北京不仅人手紧张,更需要全国的支援。

北京市发出的请援函得到了热烈响应,来自全国18个省、市、自治区的数千名建筑工人及大量机械物资纷纷被送往首都。

12月初,人民大会堂宴会厅的基础混凝土工作宣告完成,而大礼堂和常委办公楼的混凝土浇筑也在紧锣密鼓地进行。

随后的3月11日,一个重要会议确定了大会堂的竣工时间,从此,工程进入了倒计时阶段。

到了5月,人民大会堂的总工程量已完成35.5%,正式进入装修阶段。

装修阶段的工作要求极高的精度和技术复杂性,涉及多种工种的同时作业,而即将到来的雨季也给施工带来了额外的挑战。

指挥部为确保工期,采取了加班加点的措施,实行两班或三班制,以保证关键部位如宴会厅和大礼堂能及时完工,以迎接国庆十周年的庆祝活动。

最终,在1959年的9月24日,人民大会堂这座雄伟壮观的建筑正式竣工,向全世界展示了中国人民的智慧与力量,标志着一个新时代的壮丽开篇。

参考资料:人民大会堂建造始末

王晓平

《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集 1901-1986》