传言,巴金、张贤亮等人很反感样板戏,更是有张贤亮曾经这样说过,《沙家浜》是最令他反感的样板戏,有思考的人不会喜欢它。

巴金相信知道的人很多,至于张贤亮也许知道的人就没那么多,为什么能跟巴金巴老相提并论,去论述他的观点呢?

生于飘摇 长于烽火

1936年12月,南京南溪狮子桥的梅溪山庄里迎来新生命,时任国民政府军事委员少将参议的张铭看着自己的嫡长孙,因国事飘摇长久深锁的眉头终于露出淡淡的笑意,起名贤亮。

张铭不是没见识的老古板,他的父亲曾在英国留学,所以也很有见地也将他送去美国留学,并获得了法学硕士学位,他因此而结识和加入了孙中山领导的同盟会。回国后也一直致力于为国出力。

同样地,他也将长子张友农送往美国哈佛大学商学院深造,在那里张国珍自由恋爱了一位书香门弟出身的留洋少女。然而未及一年,张友农便听闻日寇侵华的消息,立即中断学业回国。回国后被张学良聘请为英文秘书。他留下怀孕的妻子,去了西安,但随着西安事变后,张学良被囚,他愤而弃政从商,变得愤世嫉俗,一面凭着在国民党政要里的人脉,在上海、北京等地开厂办公司,大把大把地捞钱,另一面挥金如土,整日里纸醉金迷,唱京剧、吟昆腔,同时又花费很多精力去创作油画,画里人物却又带着一副忧郁的脸孔。

在张贤亮的忆里的父亲,对自己的孩子不苟言笑,不管不顾,即既不过问功课,也不理衣食住行,行为处事如何都不管不教,完全是住在同一屋檐下的陌生人。

幼时的张贤亮,若不是母亲看顾,家中不缺钱财,也是难以长成。

他在上海高恩路的花园洋房度过童年,因为家境富裕,他甚至被养得连鞋带都不会系,但是却能凭脚感分辨地地毯是羊毛的还是化纤的。

然而覆巢之下,岂有完卵,即使世代为官,薄有家资的张家,在那个战乱年代也免不了和所有家庭一样颠沛流离。

上海沦陷后,张贤亮又跟着父母来到重庆生活了9年。日本投降后,回到上海生活,但很快又因为国民党内部政治斗争,张友农又很快被排挤到北京。

张贤亮18岁时,他的三不管父亲突然英年早逝,留下的唯一象样的遗产是一块当年“少帅”赠与他的怀表,银质的表面上刻绘着张学良的头像。然而此时穷困的张家,一个月光指望着张贤亮的母亲织毛衣维持生计,已顾不上念想,立即拿去卖了,换了10元钱。

此时张贤亮在北京39中就读高中。

艰难的起点,传奇的人生

高中毕业前夕,张贤亮的宿舍总是丢东西,又找不到小偷,老师就动员“出身不好,家境困难”的张贤亮 “坦白”,并说如若只要承认了就可以正常毕业了,不“坦白”就开除。年少无知的张贤亮,自以为把事情担了下来就可以保住读书机会,结果一星期后他被学校开除了。

不得已,张贤亮只得到工地上搬砖,一天能挣5毛钱。

三十年后,张贤亮应邀到母校作报告,他在留言簿上写下,感谢母校给了我一个艰难的起点。

生活没有着落的张贤亮报名自愿前往西北地区,就这样他带着母亲和妹妹落户甘肃贺兰县(今属宁夏回族自治区),在贺兰山脚下开荒,他成为了一名农村文书。1956年调往甘肃省干部文化学校当文学课教员,在空余时间里,他开始尝试文学创作,发表了《夜歌》《黎明时的歌》等60余首诗歌。此时他还是一位热情的文学小青年。

直到1957年7月他创作了诗歌《大风歌》,发表在当时很有影响的文学月刊《延河》,引发关注。就是这首在现在看起来激情得稍有些中二的大风歌,却成了张贤亮蒙冤的罪名。

因为张贤亮说他的诗要激发一些青年朋友的感情包括“成千个被称为积极分子的人”“而且很大部分是党员、团员。”“他们患了思想贫血症、精神麻痹症、信仰软弱症”,因此须以狂风或十二级台风来使他们、震惊苏醒,要不满于现状。再加上在诗中他写道“新的时代来临了”,“这个时代带来一连串的否定”。配合上张贤亮的出身。很戏剧性地便被钉死为反革命分子被抓了起来。

在张贤亮进去没几天,他的母亲意外摔断了腿,才十岁的妹妹根本无法维持生计,无奈之下,迁回北京投靠亲友。1968年,张贤亮趁劳动间隙逃跑了,他费尽周折扒火车回到北京找到满头白发的母亲,得知妹妹已被分配到甘肃工作。没想到才团聚了几天,便被发现了。因为这次逃跑,又再加了几年。而这是他与母亲的见的最后一面。

就这样张贤亮整个青年时期都在日复一日的劳改中度过,一直过22年。

戏剧性转折,争议中功成名就

1978年,全国开始普遍地纠正错误,平反冤案,但是没有人想起沉寂已久的张贤亮。

倒是张贤亮,明显得得环境变了,他又重新拿起笔,人生经历给了他丰富的素材和灵感,他不再写诗,而是写小说。

然而当他将认真完稿的小说投出,却被退稿,不信服的他再次将小说换了一家又再投稿,退稿,重新投稿,这回宁夏的文学杂志《朔方》刊发了他的小说,宁夏副书记陈斌看到了小说,说这个小说写得不错,作者张贤亮是什么人?什么?是个劳改了几十年的劳改份子?什么回事去查一查?

就这样,张贤亮终于迎来人生的转折,同年到《朔方》杂志当了编辑并加入中国作家协会。

44岁的张贤亮终于走上人生的正轨,小他14岁的妻子冯剑华是同单位的主缟。而这篇给他带来人生转折的小说就是后来被谢晋搬上银幕的《老人与狗》。

接下来的短短几年,他接连发表的《灵与肉》、《绿化树》《男人的一半是女人》《土牢情话》《肖尔布拉克》《浪漫的黑炮》《初吻》《习惯死亡》等20余部小说都引起了轰动,其中9部都被搬上银幕。

他的作品多次获全国大奖,用27种文字发行于多国。

其中1981年发表《灵与肉》也被谢晋以《牧马人》的名字搬上了银幕,在当时平均工资不过几十元的年代,创下了亿元票房,约等于10亿中国人几乎是每人都看了一遍这个电影。

直到现在,《牧马人》里的“老许,你要媳妇不?”仍然是短视频热衷于采用的剪辑素材。

可以说他终于功成名就,成为那个时代的50、60甚至是70后的知名偶像。

此时他的小说灵感素材多来自自身际遇,真实而有触感,描写细腻,字句里充斥满苦难与悲痛之色。因此而引起50后60后甚至一部分经历过那个年代的70的深切共鸣,轰动一时从而被一些人认为是伤痕文学的代表领军人物。

然而他的作品却不单单只止是伤痕,伤痕文学只是对时代痛苦所郁积情感的宣泄。但张贤亮的作品里的主人公是在痛苦煎熬经历里不失追求,通过自身的反省和思考,进而蜕变成一个更有信仰的人。他们毫无例处地强调自身的种种磨难和创作是对自我的锤炼和塑造。

作者本人的原话解释就是“美和欢乐,必须来自伤痕和痛苦本身,本自对于这种生活的深刻体验。“

他讲述的是苦难中的浪漫,受害者的自我探索与救赎,及理性和人性的碰撞下,在历史背景下那一代知识分子的追求。是根植在伤痕文学的参天大树,源于此,高于此,又消解了伤痕文学的祥林嫂式纯控诉。如果说是他的作品是伤痕文学还不如说是反思文学更为贴切。

王久辛,首届鲁迅文学奖获得者他就曾说过“张贤亮是新时期文学界的扛鼎作家,他作品中,人性并不都是灰暗的,身上有一股浩然之气。”

总而言之,他的作品,除了文笔优秀,还善于击中时代的痛点,因而爆红。

他不单写反思,不单是第一个写男欢女爱和知识分子没落感的人,还是第一个写学生早恋,第一个写城市改革,第一个写无厘头闹剧的人。

然而不得不说,他的作品虽然很有深度还是有一定的阅读门槛的。

他是第一个写关于男欢女爱和无厘头,他对作品人物都是毫不回避描写性与欲的渴求,直面他的主人公在囚禁命运里,生理、心理的变异与扭曲,最后都是依靠自身和女性,寻求到自由与救赎。其中一半的文字,如果是发表到今天网上,都会被判定为违禁。

尤其是《男人的一半是女人》里面的描写和情节太过惊世骇俗和赤裸裸,挑战了当时大众的道德观念,一度引起争议纷纷。遭到很多抗议。甚至曾有致信给发表这个小说的《收获》杂志的主编巴金先生,让他“管一管”。然而巴金认定了这部作品的严肃性。

可能也是由于自身经历代入的原因,他的作品有比较明显的男性中心表现,主角都是男,是承担历史重担和推动者,女性都是配角,没有自我,以所爱的男人为全世界,但却无法理解男主人公,只能为男主人公所操纵和利用。

文学创作上的成就,促使他走上了宁夏回族自治区文联主席的位置。

贩卖荒凉的“首富作家”堡主

在如今的宁夏银川市,离城30多公里处,有着中国十大影基地之一,镇北堡西部影视城。以古朴、原始、粗犷为特色,主要景点有明城、清城和以解放前银川市最繁华的“柳树巷“为蓝本而打造的民国风”老银川一条街“。

《大话西游》中紫霞仙子就曾站在镇北堡的城楼上指着孙悟空的背影对至尊宝说“你看,那个人好象一条狗哎。”

这就是由张贤亮所创建占地0.7平方公里,建筑面积50万平方米的,5A级国家景区,镇北堡西部影视城。

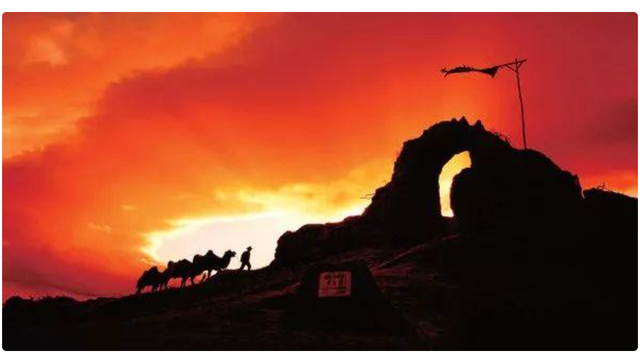

1961年在农场劳改中的张贤亮外出去换盐,从农场向南一路过去,一片荒凉,他走着走着,就看到两个巨大的古堡废墟耸立在一片荒摊之上,象是从土里长出来一样,在阳光下熠熠生辉。

这是明清时代的边防驻兵的堡城,始建于明弘治年间,即公元1500年,清乾隆五年,宁夏大地震毁了镇北堡,于是旁边修筑了新堡“镇南堡”。镇北堡毁而不倒。和镇南堡一起并立在茫茫荒滩之上,守望着国土。

他被这副景象深深地震撼,留下了难以磨灭的印象。

张军钊为《一个和八个》选景来到宁夏,他要找一个有着粗犷和荒凉感的地方。张贤亮就带他们去了这个地方。作为该片的总摄影师张艺谋,在拍完该片后,又在这里拍了《红高梁》。

1992年,邓小平同志发表南巡讲话,号召创办第三产业,事业单位在政策的许可下,创办单位副业创造收益,干部寻找第二职业形成了一种热潮。就连学校,也一股脑地兴起一大堆各种校办厂。

在这样的风潮下,作为文联主席的张贤亮也想给文联创办一个经济实体。但是文联只有几个“百无一用”的穷酸“秀才”,怎么办?

《一个和八个》《红高梁》的拍景选择,让他看到另一种可能,他怂恿文联贷款去办影视城,就选在镇北堡。要贷款的前提要有东西抵押给银行,而文联不过是一个“清水衙门”穷单位怎么也不可能拿得出可以抵押几十万元的东西,无法可想之际,张贤亮拿着自己的20多种译本的外汇稿费到银行作抵押,“私款公用”终于贷下了78万,将项目启动了起来。

没想到后来中央下发文件,要求企业必须和政府机关脱钩。张贤亮势成骑虎,一方面,影视城才起步,债务比收入还高N倍,谁都不敢轻言接盘。另一方面启动项目的银行贷款抵押用的是他私物。

57岁的张贤亮一咬牙,出人意料地“下海”去当镇北堡的“堡主”去了。

用他的话说“真正的艺术是玩出来的。”镇北堡影视城就是他”玩出来的。“

他贩卖的就西北特有的荒凉,他用自己的人脉给追寻“荒凉“知名电影人提供他们想要的”荒凉“场地来拍摄作品。

等拍摄完成,电影人离开了,所留下的拍摄时搭建的布景和使用的道具,就成为张贤亮再次贩卖的宝贵资源。

一方面这些布景和道具可以在反复用在另外的影视中有类似场景需求。

在将场景转化为旅游商品之前,张堡主会很有前瞻性地主动付给影片场景设计者一笔当时不算少的费用,取得对方利用场景的权力。在没有“知识产权“意识的设计者往往很惊异,甚至有的还不敢收钱。

另一方面,一个茶杯、一个用具如果跟某某明星、某某导演、某某爆红的影片关联起来,就被赋予了文化内涵,就会对游客形成吸引力。

什么《红高梁》的酒作坊,《黄河谣》的古戏台,明星盖过的花被子、穿过的布鞋、坐过的凳子,刻着明星签名的石头在堡里随处可见。

就这么一点一滴的精心改造着,张堡主将更多的文化涵义赋予这片荒凉。镇北堡成为名符其实处处藏宝的“镇北宝“。

镇北堡从2004年9月开始完全免去影视拍摄的场地费用,当然道具和布景的留下那是必须的前提,西部影视城完全作为一个文化旅游景点来经营。而镇北堡影视城成为宁夏的第一批5A景区。

游客换上衣服参与互动项目,而身边不时地转过某个摄制组,恍惚间,让人有种时空错位的感觉。

到2012年,到交班给儿子张公辅时,镇北堡全年参观人数已达107万,门票收入8000多万元。公司价值2亿元,员工400多,每年向周边提供500多个就业机会。

他去经营镇北堡时,除了偶尔发一下散文和随笔,基本沉寂了下来,所有人都以为他不会再写小说时,1999年他出一本235页的小说集《青春期》。

又经过十年的沉寂,他最后一部长篇小说《一亿六》问世了。不例外地,这部小说在一发表,又再引起极大反响和争议。

小说以未来世界中人类遭遇精子危机为主题,描写了社会各方人士为争夺某个“人种“展开的一场争夺战。

总之他一边玩着,一边经商,一边写作,都不耽误,甚至在65岁的年纪学会并爱上了飙车。

财富和影响力一直在增长,他连任了5届全国政协委员。

当别人问他对他是“中国作家首富”的看法时,他哈哈大笑,“中国作家本来就是一群要饭花子嘛,就像’丐帮’一样,我只是个丐帮头儿。”

未惧争议纷纭,一个复杂的中国人

张贤亮的作品每次都引起争论纷纭,很多观点都存在争议。

从早年的书写“伤痕”,到“贩卖荒凉”、“展示苦难“、”低俗媚俗“、”荒诞怪异“一直都在争议的中心,

他不以为意,作品一直都是大胆而敢言。1997年他在发表的《小说中国》里阐述了公有制经济体制改革,并大胆提出“私有制万岁。”

他曾说“我身上集中了强盗、流氓、劳改犯、书生、英雄、作家等各种人的特性,我就是一个复杂的中国人代表。即使我再被打倒,我也知道曾经辉煌过,历史上,中国文学史上永远不会抹掉我这一笔。”

张贤亮的确如他所说的,是一个复杂的中国人,有着复杂的多面性。

他有着丰富的感情史的同时仅有一段婚姻。游戏人生的同时又着大情怀。

他一生都在思索,从劳改农场时就手不离的《资本论》到离世前的都在思索中。

2012年底,一向身体硬朗的张贤亮被查出了大病,不得不处于休养状态,影视城也交由儿子张公辅接手经营。

在他去世前的几个月对他的朋友,资深记者朱又可说,你不要给我打电话,我在等死,不要告诉别人,要是明年这时他还没死就再联系,到那时他会写写病苦经验与对死亡的沉思。

2014年9月27日下午两点左右张贤亮因病猝然离世,走完了他传奇的一生。

张公辅为了纪念父亲和鼓励青年文学创作,设立了“张贤亮文学奖”。

要把慈善做成时尚和文化的人

他晚年热心于慈善,通过影响力和行动倡导了社会公益和慈善文化。他曾表示他的目的就是要把慈善做成时尚。

以自个名字抬头的捐款就高达几千万元,涵盖了多个慈善领域。

从2010年3月起,发起了救生行动,每年捐出150万至180万元,旨在救助宁夏因病致贫的困难群体及在宁打工者,用于些不属于、或超出医保范围而病人家庭又无力承担的医治费用。善款会直接向医院缴付,行动力求透明,过程与费用均及时在媒体和网络上公示。

他领导的西部影视城多年来,一直热心公益,参与的活动包括救助白血病患儿、自闭儿童、留守儿童、流浪小动物等,还参与 了公益学校、医院的项目等等。为社会做了很多积极的贡献。

乡思难解

1985年他曾经回到出生的故居。然而偌大的“梅溪山庄”早已无存,原址上只一座电机厂,唯有一棵欣欣向荣的梧桐树在无声地见证着过往。

2001年冬和2002年清明,他携妻带子两次到盱眙寻根,在祖坟前坚了一块专门订制的祥云龙凤汉白玉碑,上刻隶书《修缮祖坟记》

2004年有江苏的者前去采访张贤亮,当他得知记者来自江苏时,叹息有好些年没回江苏了,然而想再说些什么的时候,便有事情不得不去处理,他一步三回头地走了,边走边让记者先坐坐,一会他还要再来。然而由于他太忙了,最后食言了。

张贤亮与样版戏

巴金和张贤亮都曾经有评价过样板戏。

巴金唯一明确对样板戏的评价出处,在于他的《随想录》里,表达过因为自身的遭遇,从而将样板戏与噩梦产生了关系,所以听不得样版戏。再无其他。

而张贤亮唯一对样板戏论述观点在于1986年发表在《朔方》1986年第9期的文章,《论样板戏》,他认为样板戏因为与整个民族灾难时期紧紧连一起,因此他产生了“应有的义愤“。但同时他也在文中指出样板戏比前苏联文学更前进了一步,它首次实现了艺术作品的集体创作,开创了艺术创作活动的社会性。

可见两者对样版戏的不待见都是源自情感上对样板戏实行的迁怒,而不是真正否定样板戏在艺术方面上的成就。

那些一堆所谓的张贤亮“说“、巴金”说“,统统不过都是张贤亮和巴金的嘴替,替古人主张,实属子虚乌有之事。

而之所以是他们二人来“说“不是别的人来“说“,不过是因为二人的名气,尤其是张贤亮作为伤痕文学的代表人物的份量,由他们来“说“显得话语更有份量一些而矣。

参考资料:

张贤亮.论样板戏[J] .朔方,1986年(第9期)

刘利琴.从“伤痕”到”反思”:试论《绿化树》对“伤痕文学”的消解和对“反思文学”的建构[J].群文天地(下半月),2010,(第7期).

成路.我的北方城堡里的世界——著名作家张贤亮访谈[J].延安文学,2004,(第5期).

何光涛.城堡中的张贤亮 我只是个丐帮头儿[J].三月风,2005,(第1期).

作家张贤亮因重病医治无效去世[DB]新浪新闻中心.2014年09.27

作家张贤亮去世 其父曾结交张学良、戴笠等人[N]大连晚报2014.9.28

王泽强.张氏祖孙三代的传奇人生[N]盱眙日报,2018.03.14

李蕊娟.张贤亮:远云的“堡主”[DB]新西部网,2014.11.04

和歌.最具永恒价值的是人间烟火-张贤亮访谈[J]黄河文学,2011年(第1期).