明清易代数十载,战火蔓延全国。

福建虽避开中原沦陷浩劫,却也难逃厄运魔掌。

东南郑氏割据残余力量久扰闽南,清廷为破其根基,竟下令"迁界"沿海,迫使居民远离家园。

与此同时,水师羸弱无以自保,又不得不"海禁"阻隔商贸,草菅人命。

内陆亦不太平,三藩叛乱中,耿氏武力镇压闽中,加征暴捐杂税。

官逼民反,遍地狼烟,战火糜烂物力人力,民不聊生。

此间社会经济文化,无一不受到重创。

在这种情况下,要如何重拾生机?

清初的战乱对福建的影响

清初的战乱对福建的影响明清易代几十年,战乱与天灾的频繁发生,都严重破坏了宋元以来蓬勃发展的福建社会经济与文化。

如南明隆武政权主要活动于福建,隆武政权灭亡后,部分南明遗臣如郑成功势力一直活动于福建的东南沿海,与清军反复争夺数十年,对福建的社会经济造成极大破坏。

明郑集团长期活动在闽南厦门地区与台湾岛,频繁登陆袭击清军,同时对福建沿海地区的经济发展造成了极大的破坏。

明郑集团与清朝政治对峙,军事对抗,其军队组成人员较为复杂,时常出现扰民之举:郑芝龙侄子郑彩在福建海坛,横征暴敛,因民怨沸腾而滥用武力镇压民众;郑芝龙部将杨耿,败退至浯洲,威逼居民筹措巨额军饷未果,居然纵兵决堤,良田成为泽国,百姓生计无所依。

三藩叛乱时,明郑再侵扰福建地方,“漳州龙溪县班山、泉州南安县五都、同安县三保峪等地方,逆贼立营结寨,盘踞山谷,骚扰百姓,为害己久”。

清军驻于福建,也对福建社会经济造成极大破坏:如侵占民房,清初战争频繁,东南沿海屡为明郑集团侵扰,故清初福建军事地位较为重要,大量清军驻扎地方,但军纪败坏,军士侵占民房为军营,“清初镇将驻兵兴化,无不霸占民房”,“州内民房,一被占据,就永作兵营,相沿不改”,“清军每次换防,均拆毁房屋,以木材充燃料,房屋倒塌无数”。

清军还骚扰民生,肆意勒索,“福建回京官兵,所用船只人夫,皆借端勒索,恣意骚扰,往往额外多派,折价入己。沿途生事,毒害地方”,对此,康熙帝也十分清楚:“向来驻防镇江、杭州、福建等处汉军官兵,皆恣意妄为,侵霸厘市、擅放私债、多买人口。”

长期的战争导致大量的军饷需求,更加大了对民生的剥削,清制:“各省军需,俱取之本省”,在经历清初数十年的战乱与天灾后,福建社会经济破坏严重,而战争急需的军需粮饷,依靠正常的赋税摊派已无法供应,地方官吏加紧了对民生的剥削。

对此,福建籍官吏严沆上疏:“至僻远小邑,督抚见闻稍有不及者,皆均摊地亩,加派催征”气康熙帝也承认:“各省大兵往来,凡米豆草料及供应等物,闻皆派之民间,不给价值。”为供应战争,福建百姓负担更重,御史徐元文上疏:“百姓供应军需,极为困苦”,请求“敕令总督、提督暂行停止。”

三藩中的耿藩驻于福建,长期以来对福建地方剥削甚重:三藩之耿继茂进驻福建,麾下军士万余,及军士家属等超过十万,且耿氏父子生活奢侈,所耗巨大,故“以税敛暴于闽”。

耿藩在福建加征田赋,滥收私税,遍设关卡征私税放高利贷,肆意剥削百姓,福建沿海地区有“迁界”与“海禁”,负面影响只在沿海部分州县,在大部分内陆地区虽为有迁界的破坏,却受耿藩如此倒行逆施,对民生肆意剥削,极大的阻碍了福建的社会经济发展。

福建民生的困境,让时人陈鸿感慨:“连年用兵,军队过境,杂派不息,夫役差繁,富贵贫贱,都不免破家荡产。”

除侵占民房、剥削民生,清军还存在掠民为奴的野蛮习俗,在关外时的八旗军队就有掠民为奴的风俗,入关后,清朝虽下令禁军队劫掠百姓,但将叛军及其家属掠夺入旗,编入包衣却被承认为合法。

清军在福建常有掠夺无辜百姓之举,兵部尚书宋德宜指出:“大兵掠获子女,其间真正从贼者固多,无辜悮掠者亦复不少”,即使如此,地方官吏对清军却无能为力,“所掠人口,时移岁久,皆不可问”,“或变卖资用,难以追求”。

“迁界”与“海禁”政策对福建的影响

“迁界”与“海禁”政策对福建的影响明郑集团强势的海军实力,使得清朝不得不采用极端的“迁界”与“海禁”政策与之对抗。

清初,面对东南沿海明郑等反清势力的侵扰,而清军水师羸弱的局面,部分官吏提出了海禁政策,意图用经济手段来围困海外叛军,魏裔介提出了“择知兵大臣,沿海防御,坐而困之”气郑氏降将黄梧又提出迁界,认为目前“海禁实则不严,省际水陆不相统一”。

顺治十七年,福建总督李率泰指责沿海居民与厦门(时明郑占据)有贸易往来。

次年,清朝颁布大规模迁界令:“前因江南、浙江、福建、广东濒海地方,逼近贼巢,海逆不时侵犯,以致生民不获宁宇,故令迁移内地。”

在学者顾诚看来,这种手段“是以极其野蛮的方式摧残沿海居民的一场惨无人道的暴行”。

这一政策,影响了清初整个东南沿海地区的经济恢复,通过人为的经济隔绝手段,意图实现军事上的围困目的。

“海禁”与“迁界”出发点在于削弱明郑在东南沿海的活动,但实行起来极大的损害了东南沿海居民的直接利益:“迁界”强行迁走沿海居民,破坏沿海居民的财产,据载:“檄下,民尽徙。稍后,军骑驰射火箭,焚其庐室,民皇皇鸟兽散,火累月不熄”“当播迁之后,……毁屋撤墙,民有压死者,至是一望荒芜矣”。

地方官府推行迁界令十分急进,却缺少妥善的安置手段,清朝虽下令:“地方督抚务须亲身料理,迅速安插迁民,酌给田园房屋,使小民尽沾实惠,不得但委属员,草率了事。”

但地方官府在实际执行中,往往敷衍,御史李之芳指责:“各省督抚,将上谕置之不理,催赶日促”。

强行的“迁界”与敷衍的安置,造成迁徙的居民,死者甚多,“民死过半,枕藉道途。即一二能至内地者,俱无儋石之粮,饿殍己在目前。”

其他沿海诸省,不可尽言,如谢国桢言:“大抵迁界一事,福建受祸最甚。”

“迁界”范围内的土地,则全部荒芜,极大的破坏了农业生产,造成人口损失,耕地数量减少,耕地荒芜,如海澄县划在界外的田地共八百余亩,漳浦县荒芜的田地达一千多顷,莆田“计去地三之一”。

“迁界”同时,还执行“海禁”政策,更加阻碍了沿海的经济发展:福建山地多,耕地少,人口的不断繁衍,众多的沿海居民依靠海洋生存。

“海禁”对沿海渔、盐等经济生产的影响可谓巨大,“濒海之民,多以渔盐为业”。在严格执行海禁与迁界后,沿海地区最重要的鱼盐产业遭到重创,盐场多有废荒废,如漳浦盐场“迁界,盐丘俱在界外,税银一概无征”。

同时清政府的财政收入也遭受损失,福建总督范承谟上疏:“自迁界以来,民田废弃二万余顷,亏减正供约计有二十万之多,以致赋税日缺,国用不足。”

总督姚启圣上疏:“沿海鱼盐、洋贩之利,阻绝不行,民生已困,国计更绌。”

百姓困苦,士人叹言:“自迁界后,不独五省之民失业流离,伤损国家赋税,二十年来何止几千百万。”

“迁界”与“海禁”同时打击了沿海的对外贸易活动,私人海上贸易的受限与官方主导的市舶贸易几乎停顿:明末繁荣的沿海港口市镇,迅速萎缩倾颓,如在迁界前的莆田秀屿有海船四百余,贸易收入,每年达数十万,迁界后,秀屿化为焦土。

时人伍常作诗感慨:“觉罗无计退雄师,下诏迁居策亦卑。卅里田庐成赭土,哀鸿遍野叹流离。”

福建地形山多地少,历来粮食不能自足,依赖邻省的粮食贸易供给,迁界海禁令使得福建粮食问题进一步恶化,使得外省入闽粮食减少,粮价上升。

此外,清初福建地区军事地位重要,所驻军队众多,所需粮饷如前文所述,多就地摊派福建,使福建地区粮食问题屡现,粮价腾高,总督姚启圣上疏:“粮料价贵,兵民困苦。”

“迁界”与“海禁”的实行,极大的破坏了福建社会经济发展,造成人口的减少。

常言道“靠山吃山,靠海吃海”。

对于沿海居民而言,海洋便是田地,海禁政策断百姓生计,迁界则强迫居民离乡背井,使得沿海地区经济恢复进程遭到打击,如漳州海澄县的惨况,“壬寅之秋,截界令下,沿海孑遗,逃亡流窜,遍野哀鸿”,从三万减少至一万余人,人口损失达一半以上。

人口的减少,还体现在曾经人口繁荣的沿海州县频繁出现野兽伤人事件,如“虎患”。

虎噬千余人,料想有修辞之嫌,也足以说明社会人口的减少,地方治安混乱局面下所面临的“虎患”威胁。

福建社会的地方矛盾也长期限制着福建的发展,如人多地少、人地矛盾突出的问题,以及明清易代间频繁的自然灾害,加剧了福建社会的地方矛盾,阻碍了福建地方的发展。

福建山多地少,土地贫瘠,人口却不断增长,粮食问题严重,一旦发生大的自然灾害,便有饿殍遍野,易子相食的惨况。

清初社会经济的逐渐恢复

清初社会经济的逐渐恢复明清易代数十年,全国大部分地区陷入了长期的战争与动荡中,北方中原地区长期遭受农民起义战争的浩劫,社会经济早己崩溃。

顺治元年(1644)七月,天津总督骆养性上奏中阐述了清初天津的社会经济的困境:“当此民穷财尽之秋,田野荒芜之日,使小民经年力作,无以赡生”,北京附近州县也陷入困境。

明末农民军活动的重点地区河南境况更甚,数个府县己是千里无人烟,巡抚罗锦绣上疏称:“各省遭残流寇,无如河南更甚,……河南五府城郭拆毁,竟成废墟。

长江沿岸的南方地区受明末受农民军战火的波及较小,但在顺治二年(1645年)清军南下后,至顺治十八年(1661年)擒获南明永历帝,南明与清军在南方的长期拉锯战争使得南方也陷入困境:清军南下,南京弘光朝廷投降,清军入城后虽未屠城,南京却是“十室九空,库藏如洗”,弘光朝廷忙于“征兵措饷,民不聊生”,地方秩序混乱,“地方徒棍四起,抢劫率以为常”。

在江南的其他地区,清军的南下遭到了明朝遗民的强烈抵抗,如扬州屠城十日,“扬州士民死者尸凡八十余万”,以上数字虽有夸大之嫌,但可以从另一角度说明清初江南社会经济的崩溃事实。

南方的其他地区如湖南,社会秩序也是荡然无存,湖南是清朝与南明永历朝廷及农民军重点争夺要地,受战火摧残甚重。

与福建、湖南毗邻的江西的情况也尽如此,赣州附近,“沿途之庐舍俱灰烬,人踪杳绝。第见田园鞠为茂草,郊原尽属丘墟”,府库“因兵马残毁,焚掠一空,仓吏竟无一人,仓廒尽成瓦砾”。

至顺治十八年(1661年),南明永历帝被擒,宣告全国绝大部分地区的战争基本停止。入关后,清朝采取各种政策,重建封建经济秩序,如废除三饷,减免赋税,意在减轻人民负担,以稳定人心,刺激人口的增长,达到巩固新朝统治的目的,客观上也促进了社会经济的恢复,社会秩序得到稳定。

但由于清初剿灭南明战争的财政需要,加派的“三饷”虽明令废除,但不得不暂时征收,赋税“悉复明万历间之旧”,劳动人民的负担并未得到真正的减轻。

可见清廷虽有意调整赋役制度以恢复民力,但清初长期战争的存在,一定程度上阻碍了社会经济的恢复与发展。

清朝对农业十分重视,采取招徕流民,鼓励垦荒的措施:康熙帝曾说“国之大计在农”“农事,实为国之本”。

加上清初频繁战争的需要,对后勤粮饷的需求更使得农业粮食产量的恢复成为迫在眉睫之事。至康熙后期,全国耕地数量己基本恢复到明万历初年的水平,康熙帝对此十分自豪曰:“崎岖之地,己无弃土,尽皆耕种矣。”

明末吏治败坏,社会秩序因而崩坏,对此清朝统治者自然吸取教训,入关后清朝统治者十分重视整饬吏治:康熙帝在位时间内多次巡视地方,了解地方吏治与民情是重中之重,他提出“惟以察吏安民为要务”吏治的澄清比平定葛尔丹更加重要,“今后澄清吏治,如图葛尔丹则善矣”。

清初几代帝王如康熙帝与雍正帝都重视整饬吏治,遏制了自明末以来吏治败坏的趋势,促进了清初社会与经济的恢复与及辰。

结语

结语明清易代之际,福建地方社会的现状:久经战乱波及,清初福建社会在经历了东南明郑的袭扰;以及清政府的应对之策“迁界”对民生所带来的巨大影响;三藩之乱中耿藩对福建的剥削;福建社会的地方矛盾,集中在人地矛盾与自然灾害的压力下,使得福建社会向外移民进行商业贸易传统比较浓厚,有助于福建地方社会走出清初的困境;加上台湾平定后,清初东南地区的战争逐渐结束,社会更趋稳定,为清初福建社会经济的恢复奠定了坚实基础,更为福建地方文化事业的复兴提供了广阔的平台。

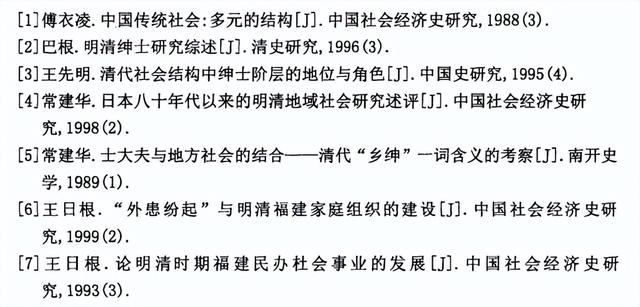

参考文献