作者:高林

“雨果是1830年浪漫主义文学的典范,巴尔扎克却是1830-1848年法国社会金融浪潮的副产品。”

雨果和巴尔扎克的区别其实是复辟时期的文学风尚和奥尔良王朝时期的文学风尚的差别。雨果从1802年活到1885年,巴尔扎克从1799年活到1850年。看起来巴尔扎克是出生早也去世早的那个。但其实巴尔扎克在整个复辟时期作为作家都不红。那时候他被逼无奈想在商界谋发展,结果彻底破产,开始了惶惶不可终日的躲债生涯。但也正是这段谋求商业成功和商业失败带来的躲债生涯,和他青年时代在法院、公证人事务所的经历一起让他赶上了奥尔良王朝文学新风尚的春风,成为十九世纪中期兴起的文学新风尚的第一代大师。

雨果就比较尴尬,他是十八世纪末以来浪漫主义运动的集大成者,复辟时期他就是夏多布里昂文学上的继承者,又是夏尔·诺蒂叶文社的宠儿,他红得比巴尔扎克早,在相当长的时间里地位也比巴尔扎克高。可惜浪漫主义运动在十九世纪里渐渐雨打风吹去。雨果既不能、也不想跟上文学趣味演变的脚步,到1880年代他已经成了浪漫主义文学的活化石。在波德莱尔都烧成灰、邦维尔都成了老诗人的时代,雨果除了扮演一尊活神来捍卫浪漫主义的地位之外其他什么都做不了了。

《远在那边的岛上》,安德烈·吉尔,1878年。画面中雨果变成雄狮趴卧在根西岛的岩石上,对向他射箭的跳蚤毫不在乎。身旁的诗琴是许多神话里神明的标志,背景中的太阳寓意着雨果把光明带来人间。

这种差别其实也刚好是区分雨果和巴尔扎克风格的切入点。

浪漫主义就其精神气质而言,是启蒙运动和大革命的反对者。启蒙运动推崇理性、浪漫主义推崇情感。启蒙运动赞美十七世纪以来的绝对君主制时期,浪漫派就赞美中世纪。启蒙运动推崇无神论,浪漫主义就追求一种诗意的天主教信仰。

但其实如果我们不看它们之间看起来水火不容的主张,而单纯的看它们怎么思考问题,你就会发现其实浪漫主义者也是启蒙思想家的继承者、甚至是他们的同类。

他们都相信有一个不言而喻的真理,而且这种真理是清晰可见的一目了然的,他们还相信世间万物的规律是同一的,启蒙派认为自然的规律、社会的规律是同一的,科学的真理与社会的美德是一码事,科学的规律与社会的法律也是一码事。而浪漫派则相信政治的法则、科学的规律、宗教的信仰是三位一体的。

而所有这些观念的结论都是一个,那就是文人、诗人是真理的代言人、是规律的诠释者。启蒙派可以畅谈“理想的制度”、浪漫派则宣布“上帝不言使人言之”,雨果更是不断念叨一个上自摩西下到莎士比亚的诗人的系谱,意思就是诗人是时间真理的诠释者、是为整个社会指明方向的人,上一个诗人是莎士比亚,下一个就是雨果他自己。

《被代表的代表们:立法议会》,奥诺雷·杜米埃,1849年。画面描绘了雨果在立法议会上发表《关于贫困的演说》场景,他两臂交叉象征他的决心,垫在脚下的一摞书则代表他的身份——既是议员也是作家。

所以浪漫主义虽然看起来和启蒙运动针锋相对,但之所以针锋相对只因为浪漫派和启蒙思想家对自己的定位是一样的,他们不是觉得自己是国师,而是觉得自己是万民的立法者、欧洲社会的摩西。

结果就是复辟时期欧洲遍地是摩西,不但雨果觉得自己是摩西,活到1825年的圣西门、活到1830年的傅立叶,都觉得自己是摩西。哪怕是最跟这些人不沾边的贝多芬,都要在第九交响乐里大唱《欢乐颂》,“亿万人民团结一致成兄弟”。

复辟时期虽然在政治上沉闷压抑,但在精神上却充满乐观情绪。诗人、音乐家、画家、空想社会主义者,人人都在畅想一个光明的未来,而且人人都觉得这个光明的未来距离人们并不遥远,只要一场“普遍的自发的革命”人类就能迈入“澄明之境”。

田园中的贝多芬

在这种高歌猛进的情绪之下巴尔扎克老师显然是不讨人喜欢的。他不红也是因为他确实缺乏诗才,这种诗才的缺乏一方面是巴尔扎克老师真的不会写诗,另一方面也是巴尔扎克老师其实没有雨果那么乐观。他看问题的方式不但跟雨果不一样,其实跟一直被拿来和他比的司汤达也不一样。

但在讨论巴尔扎克怎么看社会之前,我们还是先谈谈为什么巴尔扎克老师在人生的最后岁月里,在债主、国民自卫军的围追堵截之下居然在文学上红了。这是为什么?

因为在复辟时期沉闷的政治、高歌猛进的艺术和思想背后,还有一个被我们忽视的潮流,那就是铁路的兴起。

铁路在英国诞生然后传到比利时、从比利时传到法国传到德意志。在整个欧洲引起投资风潮。在1815-1830年之间复辟王朝大概基础设施建设,但他们的整个投资,跟之后的铁路建设相比都不值一提。公路的修缮、运河的开掘在复辟时期是一个又一个大手笔、大投资。但跟之后的铁路建设相比,则成了“小把戏”。

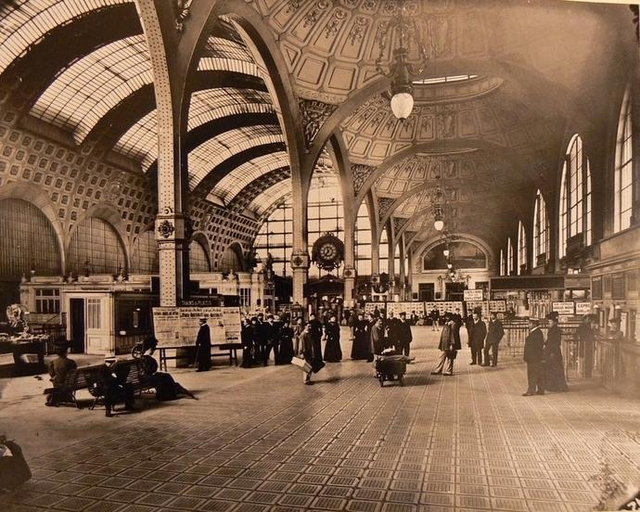

19世纪末的奥赛火车站

铁路需要大笔资金,但欧洲很少有拥有如此巨大资本的银行。那时候的银行家大多以自有资金投资,即使揽储也不接受小储户。一直到1862年俾斯麦想让罗斯柴尔德代理自己作为普鲁士首相的工资收入,罗斯柴尔德都说“要不我给你介绍个人?”这个比罗斯柴尔德小一号的银行家就是布莱希罗德男爵。

这种保守的银行体制显然不适合铁路时代的需求,但银行要转变自己的做法、跟上时代的脚步是需要时间的。一直到巴尔扎克都死了的1850年代中期,第二帝国才终于立法允许以“收益有保障的项目”为担保发行债券、向公众募集资本,以此建立了“工业信贷银行”。

而在那以前的1830-1848年之间的奥尔良王朝时期,一方面是铁路引发了投资热潮、另一方面是铁路的兴起、内河汽船的出现引发了法国工业的快速发展,同时法国的银行制度、银行家的投资观念又非常保守,大部分银行是地方性银行,只对熟悉的客户服务。同时国家对银行业、对证券市场的立法和监管又非常落后,奥尔良王朝可能还是整个十九世纪里最坚定地奉行“自由放任”政策的王朝。

凡尔赛宫前的路易·菲利普

这种铁路兴起、工业进步,同时铁路兴起、工业进步又导致对资本需求的陡涨,而银行业又裹足不前的、政府既没有能力又没有意愿去监管的局面结合在一起,就决定了奥尔良王朝时代的社会特色。

一方面它是高增长的,另一方面又是充斥投机、黑幕、小道消息、暴涨暴跌的。社会整体财富快速上涨,同时财富却以一种非常病态、非常不正常、甚至有点儿戏的方式在社会各阶层之间,权贵阶层内部病态的流动。

社会财富的快速增长和暴涨暴跌并存的局面,让一夜暴富和一夜归零的戏剧性场面在本来并不大的巴黎不断上演的结果,就是整个陷入一种拜金、关注经济的热潮。

这种连看门人和洗衣妇都热议股票、债券的热潮,我想每一个经历过6000点的狂热的人都不陌生。

而这种奥尔良王朝的股市热潮和拜金狂热体现在巴尔扎克老师的小说里是什么呢?是他的主角要逆天改命突然拿到一大笔钱一般有两个办法,一种是跑到“王宫广场”的赌场里,把手里所有的钱在轮盘赌里压自己年龄的数字。拉斯蒂涅、吕西安、《驴皮记》里那位瓦朗斯皇帝的正统继承人瓦朗坦都这么干过。赌博暴富、输了就去跳河,是巴尔扎克主角搏命的传统手法,但“买股票”尤其是“北方铁路”股票,也是巴尔扎克小说里主角捞一票的办法!这说明什么呢?说明在奥尔良王朝买股票和买轮盘赌没什么两样,都是赢了会所交际花、输了跳塞纳河的勾当。

输了就去跳河

那这种拜金狂潮体现在文学整体上又是什么呢?

就是十九世纪的“生理学热潮”,这种生理学热潮我以前曾经说过,这里不多说,大体上就是生物学上的“演化理论”被文人们引申到了社会各阶层之后的产物。

拉马克死在1829年,他的物种演化理论引发热潮被文人们推广到社会的方方面面刚好是在奥尔良王朝治下。而这些文人提出的“社会拉马克主义”,其实就是主张生物有自己的演化规律,社会也有。生物在自己生活的环境里随着自己的环境、依照特定的规律,比如“用进废退”演化。那社会各阶层甚至社会本身其实也依照环境的差异,和特定的规律演化。

于是你会发现在这个时期“社会风俗研究”、“社会的生理学研究”产生了一个热潮。这种风俗研究和生理学研究,在《人间喜剧》里就体现为各种生活场景、《婚姻生理学》、以及构想里存在但没来得及完成的“分析研究”部分。

实际上同时期的作家写了一系列类似的作品,翻译成中文的有我以前提到的《波希米亚人生活场景》也有萨瓦兰的《口味生理学》。而没翻译成中文的就太多了。比如鹿岛茂翻译成日文的那个《职人的生理学》。再比如已经被遗忘的《布尔乔亚生理学》、《大学生生理学》、《小市民生理学》,如此等等。

这些作品能够产生,一方面是文人对社会经济的剧烈变化产生了困惑,试图用最新的科学方法去加以研究和解释。另一方面也说明整个社会对经济的剧烈变动产生了浓厚的兴趣,这种主题的文章出了就有人看,书印出来就有人买。

汉斯卡伯爵夫人肖像,1835年。《驴皮记》出版后巴尔扎克收到一封匿名的读者来信,责备小说中缺乏细腻情感。这封信的作者便是汉斯卡伯爵夫人。1850年他们结婚了。但巴尔扎克几个月后就辞世了

巴尔扎克正是借助了这个东风才迎来了自己文学上的春天,才有机会抱得美人归、也抱得有钱寡妇归,雨果才有机会说巴尔扎克“结婚了!发财了!差不多死了!”

巴尔扎克的《人间喜剧》的基本卖点其实是为了向读者揭示社会的底层规律!从这个意义上说巴尔扎克就超越了普通小说家娱乐读者的境界,虽然他不会写诗,但他把小说这种问题提高到了和诗歌并驾齐驱的地位。

雨果是诗人,雨果觉得自己头上有桂冠所以约等于头上有光环!为什么?因为诗、艺术诠释美,而美、善、真是三位一体的。诗人可以诠释美就可以诠释真和善。诗人因此就是人世的立法者,上帝不言使人言之的时候就肯定要挑诗人言之。

为什么别人不行呢?因为小说没有美,小说上不得台面是因为它是讲故事娱乐读者的,让酒馆老板坐在柜台后边一念念一夜让酒馆里喝高了回不了家的人听着傻乐的东西。

巴老师的书桌和手稿

但巴尔扎克老师这里不一样了!巴尔扎克老师说“你买我的小说看着傻乐你就亏啦!”我的小说可不是讲故事的。我的小说是揭示真理的!

怎么小说也要揭示真理了呢?因为小说家观察社会比学者观察的还深,如果社会有规律你们问索邦的教授?他们懂什么?连官司都没打过,连坑蒙拐骗都不会,他们懂什么社会?

巴尔扎克老师既打过官司、也坑蒙拐骗过、还被人坑蒙拐骗过,见识比谁都高、经验比谁都丰富,一般的国民自卫军都逮不住巴尔扎克老师。如果社会有规律,经济有客观规律,财富按照一种特定的神秘方式运行,你不听巴尔扎克老师讲听谁讲?

而且你想想看如果社会真有规律,浪漫派讲的都是高大上的规律,人类怎么解放。圣西门、傅立叶讲的都是地球怎么四季如春。这真理好么?自然好。可吸引人么?也挺吸引人。但它比巴尔扎克老师讲的“金钱的规律”、“财富的科学”比,还有吸引力么?懂的都懂!

巴尔扎克老师从这个角度说写的是什么?写的是最早的“暴富实操三百例”、“股市无敌心法六十条”,1840年代的机场成功学、“知识付费”!巴尔扎克老师怎么能不红?

巴老师漫画像,1850年

而这也刚好能解释为什么巴尔扎克日后的地位要远高于雨果。

首先巴尔扎克认为社会是有规律的、而这个规律是可以、也必须用科学方法研究的,这既是巴尔扎克和浪漫派完全不同的地方,也是为什么我说巴尔扎克老师看待世界的态度不但和浪漫派完全不同,就是跟也被看作是“现实主义作家”的司汤达也完全不同的原因。

司汤达看待世界本质上还是浪漫派的角度。主角是天赋异禀的、是要改变命运的伟人,他们成功了是他们伟大、失败了是社会不公。

但巴尔扎克不这么看,在巴尔扎克看来社会就像宇宙、像自然界一样是一个依照自己的规律运行和发展的世界。他的《人间喜剧》真正的主角其实是这个世界,从这个意义上说巴尔扎克真的不是在讲故事,而是在研究社会。

巴尔扎克的小说里,如果主角成功了那是因为他做对了、顺应了规律,如果他们违背了规律就要失败甚至就要灭亡。他的主角伟大是因为能够看到社会本身的规律,他的主角可怜是因为违背了规律而不自知。

“巴尔扎克和《人间喜剧》里的人物”, 插画家格兰维尔以羽毛笔画于折扇上

巴尔扎克对社会的这种“唯物主义”的看法,引来了一大批后来人的追捧。其中最著名的当然是马克思。

马克思推崇巴尔扎克一点都不奇怪,因为他的思考有一个非常重要的前提,那就是1848年革命的失败。为什么从1815年到1848年,整整三十多年,整个欧洲在思想上的高歌猛进最终汇聚为一场“普遍的自发的革命”的时候却没能解放欧洲,不但没能解放欧洲,1848年以后的欧洲反而比复辟时期更幡动了!十八世纪式的大裙撑又时髦起来了。英国人一年用上千吨钢制裙撑,不但茜茜公主穿、连矿井里的女工都穿,她们上班穿不了就买了放家里等星期日去教堂穿!

凭什么?到底错在哪里了?这就是马克思的“科学XX主义”的基础。他要把之前优质的神神秘秘的理论家一扫而空,用科学的方法研究社会。他怎么会不喜欢巴尔扎克?

同样的后代的作家认为诗歌已经无可发展了,连波德莱尔都觉得诗能够创造的美已经穷尽了所以去写散文诗了。那福楼拜呢?就写小说咯。

《人间喜剧》对标的是布封表现自然界全貌的巨著《自然史》。为巴尔扎克配图的格兰维尔自己的书也沿用了“生活场景”——《动物私生活与公共生活场景:现代习俗研究》。

福楼拜不认为巴尔扎克老师的成功学、知识付费有什么价值,但福楼拜认为巴尔扎克树立了小说的地位。所以福楼拜即使批评巴尔扎克的风格,说巴尔扎克“不会写”,但也要写《情感教育》,甚至给《情感教育》标上“XX生活场景”来向巴尔扎克致敬。

所以从这个角度说我们可以说雨果是1830年浪漫主义文学的典范、浪漫派的集大成者,而巴尔扎克却是1830-1848年法国社会金融浪潮的副产品,无意间自己红了的同时又开创了属于小说的未来!