在灿若繁星的唐代诗坛,刘叉的光芒相对比较黯淡一些,但他是一个特别的存在。

刘叉的生卒年、字号、籍贯等信息不详,主要活动在元和年间。他以“任气”著称,喜欢评论时人,其性格豪迈,一些资料中说他少时任侠,甚至因酒杀人亡命,后来在朝廷大赦后发愤读书,并能写出优秀的诗歌。

刘叉曾慕名前往韩愈处,并为韩愈赋诗《冰柱》和《雪车》,这两首诗被认为是他作品中的代表作,尤其是《冰柱》以其独特的艺术风格和深刻的意象著称。他的诗风峻怪,才气纵横,辞藻中多含悲慨不平之声,被形容如刀剑相击,铿锵作响。

这两首诗使他的名声在卢仝、孟郊两位诗人之上。就这样,他拜在了韩愈门下。

韩愈是唐代著名的文学家、思想家,以文风雄健、倡导古文运动而闻名,同时他也是一位以撰写墓志铭而获得丰厚报酬的文人。

然而,刘叉性格中的“任气”(意为任性、不受约束)让他对韩愈为人写墓志铭以获取金钱的做法感到不满。

在一次争执之后,刘叉取走了韩愈因为写墓志铭所得到的酬金,并留下了一句颇具讽刺意味的话:“此谀墓中人得耳,不若与刘君为寿。”意思是说,这些钱本是用来奉承死者的,不如用来为活着的刘叉祝寿。

可见,刘叉对于文人以文换金的行为是极为不屑的,也展现了他独立不羁的个性。

取金之后,刘叉回归齐鲁(今山东省一带),之后便不知所终,留下了一段令人津津乐道的文坛佳话。

刘叉对于文人道德和行为的严格要求,他有敢于挑战权威、维护个人信念的勇气。

刘叉才华横溢,尽管他的作品数量不多,却以其独特的艺术魅力受到了历代文人的高度赞誉。

今天,我们将一同赏析他临终前留下的一首代表作,诗中饱含了对人生无常与无奈的深刻洞察。

不仅彰显了刘叉卓越的文学才华,更成为了我们理解人生困境与抉择的一面镜子。

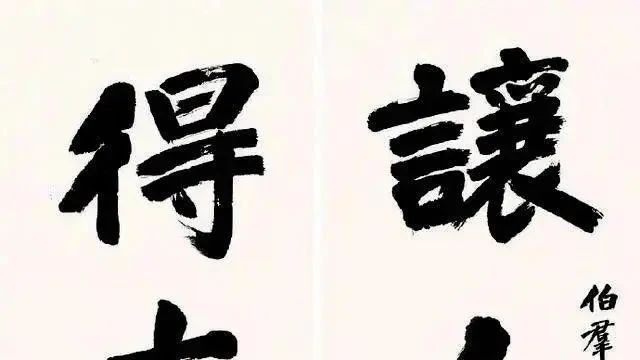

《偶书》

日出扶桑一丈高,人间万事细如毛。

野夫怒见不平处,磨损胸中万古刀。

偶书,即随意书写的诗文。

大意是,太阳从东方升起离桑树顶才有一丈多高,人世间的事情多得数不清,件件都像细微的毫毛一样。我愤怒地注视着世上的不平之事,胸中那把正义的刀已被磨损得不成样子了。

这首诗以鲜明的对比和强烈的视觉形象,表达了诗人对世间不公的愤慨和内心深处正义感的磨损。

前两句“日出扶桑一丈高,人间万事细如毛”,描绘了日出时壮丽的景象,与纷繁复杂的人间万事形成对比。

这里的“扶桑”指的是神话传说中的大树,象征着太阳升起的地方,而“细如毛”则形容人世间的事情多而杂乱,像毛发一样细小且数不胜数。

后两句“野夫怒见不平处,磨损胸中万古刀”,则是诗人情感的直接抒发。诗人自称为“野夫”,在看到世间的不平时,内心充满了愤怒。

这种愤怒就像一把刀,随着不断见证不公正的事情而逐渐磨损。这里的“万古刀”是指内心深处的正义感,它既是对抗不公的武器,也是诗人情感的象征。

刀的磨损意味着诗人对不公现象的抗争是持久而艰难的,同时也反映了诗人对正义的坚持和对不公的深深忧虑。

这首诗不仅表达了诗人对世界的深刻洞察,也展现了他作为一位侠客的刚烈个性和对正义的执着追求。

通过这样的比喻,诗人将内心的复杂情绪转化为生动的形象,使得这首诗具有了深刻的艺术魅力和哲理意味。