有句俗话:一个中国人一条龙,十个中国人一条虫;一个日本人一条虫,十个日本人一条龙。

人们常用这句话形容中国人不团结,不像日本人那样能拧成一股绳。

想想你脑海中日本人的形象,是不是上级动不动给下级一个大耳光,下级还得立正站好,口中“嗨”一声回应,好像令行禁止,将日本人组织在一起就很有战斗力的样子。

可是真是这样吗?

如果真是这样,那为什么一条龙的日本人却在十四年抗战中输给了一条虫的中国人?

“团结”的日本人

日本人是否真的像我们想象的那样团结,下级会无条件执行上级的命令?在强调“军人以服从命令为天职”的日本军队,又是什么情况?

我们从两方面来看一下这个“一衣带水”的邻居,看看这个民族到底是怎么回事。

一、下克上

很多人都不知道,其实在日本人军队中,一直都存在“下克上”的传统,又叫作“凌上”,这个下克上,不单是指底层军官不服从上级命令,甚至到了底层军官直接左右甚至决定国家民族命运的地步。

1、抗上

1942年12月17日,陆军省副官川原直一编纂了《日本陆军军纪与风纪》,这是一部关于日军军纪问题的综合性报告书,其中区分成四个部分(对长官犯罪、军内共产主义问题、军民矛盾、犯罪实例)。

报告书中记载:1940年度对长官犯罪(抗命、侮辱、施暴、伤害、杀人等)的人数是202人,1941年度增加至341人。

而1942年度,仅1月至7月末,军内对长官的犯罪就已达到126件,涉及152人(其中以暴力威胁长官者最多,达到71人,杀害或伤害长官者次之,为45人)。

这已经不仅仅是抗命不尊了,1942年二战正打得如火如荼时,竟然有45人伤害或者直接杀害长官!

我们中国军队,国民党是长官任意欺凌打骂下级特别是普通士兵,共产党讲究的是“官兵平等”,大家在一口锅里吃饭。

从没听说过有下级人身伤害上级的事情。

频繁发生这样的事情,而且不是个例,可以看出在日本军队,下级绝不像电影中那么绝对服从上级。

文章写到这里,笔者倒是想起一个情节。

电影《风声》中,黄晓明饰演的武田,因为一个明显军阶高过他的日本军官反复挑衅,结果在会议上当场扑上去把他的耳朵咬了下来。

看样子编剧是下了功夫的,当时的日本军队,确实有这种风气。

2、自作主张

笔者曾经写过文章,认为日本人的战略水平非常低,在二战中,不论是对中国,还是对美国,其实都一步步踏入了战略绝境。

但是中国战场跟美国战场又不一样。

日本对美开战,甭管战略水平高低,好歹也是经过高层反复商议,权衡利弊才做出的决策,那代表了国家意志,失败了国家来承担后果。

对中国呢?日本对中国开战完全没有经过这套流程,在一些历史的关键节点,甚至是被一些底层军官裹挟着往前走。

我们在中日战争的过程中处处能看到这样的情况,下面举几个例子。

第一,皇姑屯炸死张作霖

张作霖是谁?

是日本在中国培植的势力代言人,当时日本人在中国挑来挑去,怎么也挑不出特别诚心如意的军阀,最后好不容易选中了这个土匪出身的张作霖,就像风投选中了创业者,张作霖就这么成了风口里的猪。

张作霖

虽然不太满意,就他了吧。

当时的列强在中国都有类似的代言人,蒋介石后来成了代表英美利益的最大号军阀。

日本人对这个张作霖是不满意的,应该说是非常不满意,甚至肠子都悔青了。

为啥呢?

因为张作霖总是嘴上答应日本人,实际的事一件也不给办。

这可把日本人给气得半死。电视剧《少帅》中,李雪健饰演的张大帅有很多这种情节,看得人分外解气。

张作霖这些军阀,虽然确实连年混战,但是都有一颗中国心,从内心来讲,他们是不愿意当汉奸卖国贼的。

所以你看,张作霖虽然跟日本人合作,但是“汉奸、卖国贼”的帽子,直到现在,也没戴上。

张作霖是怎么死的呢?

是被日本人给炸死的,就在沈阳的皇姑屯。

结果他儿子不放一枪一炮将东三省拱手让出,张作霖积攒下来的家业全部被败光,东北军后来也被蒋介石拆得七零八落,国军再也没有东北军这个派系。

张作霖泉下有知,不知道会不会气得活过来。

可是这里就有个问题,炸死中国势力代言人、中华民国国家领导人、陆海军大元帅这个决策,是不是日本高层做出的呢?

答案是不是,就一个叫作河本大作的关东军高级参谋策划了这起暗杀事件,最后下命令的是关东军司令官村冈长太郎中将。

一个大佐,一个中将就能决定暗杀另一个国家的领导人,没有经过任何国家层面的决策过程。

这就是那时候的日本军队。

更奇妙的是,无论是关东军,还是河本大作大佐,竟然都没有受到任何军纪惩罚。

在笔者看来,这种没有军令,擅自行动的行为,是要上军事法庭的。

但是,没有,什么惩罚都没有。

三个月灭亡中国

明治维新之后,日本全力发展工业和经济,并且提出了“脱亚入欧”战略,全面向西方学习,实力飞速增长。

接着赌上国运,接连打赢了甲午战争和日俄战争。

从此,日本成了亚洲的老大。

不幸的是,日本的好运也没几年可以持续了,因为日本走上了军国主义的道路,接连的两次大胜冲昏了日本人的头脑。

所以在1927年,日本首相田中义一正式提出了《对华政策纲要》(即田中奏折),并且制定了“欲征服中国,必先征服满蒙;欲征服世界,必先征服中国”的战略。

田中义一与田中奏折

理论上来说,这没错,至少比希特勒强,这位老兄战争都开打了,竟然还在为执行轰炸英国的“海狮计划”还是进军苏联的“巴巴罗萨”计划而纠结。

但是,该怎么征服中国呢?

我们只知道跟前面那个田中奏折一样著名的那句话:“三个月灭亡中国”,之前提过的那位“厕所门”杉山元提出来的所谓计划。

可是怎么灭亡中国呢?哪怕是让中国屈服呢?

没有,整个日本从上到下,压根就没有这个战略构想。

从九一八开始,一直到战争结束,日本就像被军队,甚至军队中底层军官拉着的一辆火车头,向着深渊飞奔而去。

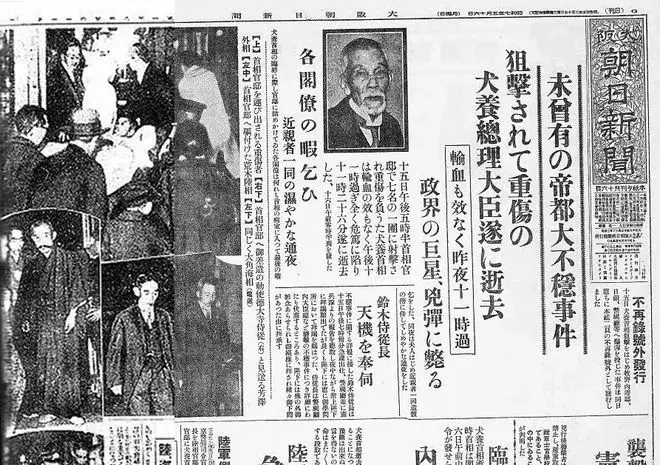

2、"五一五事件"刺杀日本首相犬养毅

九一八事变之后,日本国内军国主义侵略扩张的欲望愈益膨胀。

然而,日本社会的极端军国主义势力却对日本政府和军队领导人的决策不满意。

当时正值全球经济萧条,日本的外向型经济大受影响。日本民众将农村凋敝、城市中下层赤贫化等社会矛盾归咎于政党、财阀之间的"狼狈为奸"。

普遍的社会怨气使家庭背景为普通平民的青年军官、城市和农村青年出身的大学生走到了一起。

军队和民间的极端分子决定起事,参与的军人和士官生共十一人。

1932年5月15日,按照起事计划和分工,井上卓、黑岩勇等袭击了首相官邸,打死了首相犬养毅和一名警卫;古贺清志等向内政大臣牧野伸显官邸投掷了手榴弹;此外,他们还袭击了三菱银行和东京发电所等设施。

日本朝日新闻

这里还有个小插曲,当时美国著名笑星卓别林正在日本访问,就住在首相犬养毅家里,事发当年,犬养毅的儿子陪卓别林去看相扑,没在家里。

要不然卓别林那天晚上就得去见上帝,享年43岁。

这是什么样的罪行?

首相可是日本的政府最高领导人。

犯下这么严重的罪行,那肯定难逃一死了?

你错了。

整个日本社会舆论完全偏向那11个凶手,他们简直成了国家的英雄。

当时日本有35万人联名写信请法院判决他们无罪,还有11个青年没人切下自己的一根手指头寄到法庭,声称愿意代他们去死。

在这种排山倒海的压力之下,日本法院妥协了,11名凶手无人被判死刑,判得最重的首犯古贺清志、井上卓只被判十五年监禁。

此后日本首相的位置简直成了灵位,死在任上的首相不知道有多少个,最后再也没人敢当这个首相,只能你们军人来。

东条英机就是这么上台的。

3、二二六事件

上世纪三十年代,日本陆军内部分裂成"皇道派"和"统制派"并相互争斗,在对外政策方面,"皇道派"主张集中力量对苏备战,"统制派"则视英美为主要假想敌,双方围绕陆军控制权的斗争日趋白热化。

到了1935 年9月。两派矛盾已经势同水火,根本无法调和。

1936年1月,以第一师团为主的"皇道派"青年军官开会讨论对策。经过周密的调查和准备,这批青年军官决定冒险发动政变,通过刺杀天皇身边的一批所谓"国贼"来"清君侧"。

皇道派的理念是什么呢?

其实就是一条,除了我们“皇道派”之外,其他人或者组织全部都不忠君爱国,天皇陛下应该跟我们一条道走到黑,去征服中国,征服全世界。

具体怎么实现呢?

这大概是人类历史上最疯狂的一次政变,扫清军人跟天皇之间的一切障碍,谁敢给军国主义踩刹车,他们就从肉体上消灭谁。

二二六事变电影情节

2月26日凌晨两点三十分,一千四百八十三名政变士兵在"皇道派"青年军官的指挥下,顶风冒雪走进东京的黑夜之中。

根据计划,政变部队兵分六路,在凌晨五点至六点间,先后袭击了首相官邸,重臣高桥是清、铃木贯太郎、斋藤实、后藤文夫、渡边锭太郎以及牧野伸显的住处。

由于事发突然,负责各处保安的警卫完全没有防备,除首相官邸外,其他各处的警卫都是束手就擒。在这批遭刺杀的权贵重臣之中,前总理大臣斋藤实、大藏相高桥是清、陆军教育总监渡边锭太郎等都是当场死亡。

凌晨五点十分,政变部队在栗原安秀中尉的指挥下包围了首相官邸,在冲入官邸时,与值班警卫发生了交火,四名警卫被击毙。

首相冈田启介被枪声惊醒,躲入女佣房间的壁橱而保住了性命。

2月26日十一点前后,陆军大臣川岛义则向天皇报告了政变发生的情况,天皇认为这帮军人是冲着自己来的,于是下令迅速平定叛乱。

调集2万中重兵后,兵变被镇压。

最终,十九人被判死刑,其中包括十五名政变军官。

二、海军陆军不合

日本人的海军陆军不合几乎是人尽皆知,这大概是人类历史上,同一个国家关系最差的两支军队。

为什么会出现这么奇葩的奇景?

要搞清楚这个,还要从幕府时期的日本开始说起。

明治维新之前的幕府时期,全国征兵时是按藩属,把同藩的人编在一起,一共长州、萨摩、土佐、肥前四藩。

倒幕成功之后,四藩内讧,土佐、肥前被萨摩、长州打压,萨、长成了明治政府的主导者,即萨长藩阀。

因为政府被萨摩、长州二者主导,二者在军权分配上形成了“长之陆军、萨之海军”的格局,即长州发展陆军,陆军决策层、高级将领都为长州派;萨摩主导海军,海军决策层、高级将领都为萨摩派。

可是历史上萨、长二者积怨深重,这就是日本陆军、海军恩怨的由来。

具体到二战中,陆海军的矛盾更深。

首先是战略方向不同。

日本陆军主张“北进”,战略构想是关东军向北进军,与希特勒一起东西夹击苏联,这样的的话,就可以跟德国一起瓜分广袤的欧亚大陆。

这里稍微打个岔,笔者关于这个构想有个小问题,日本人连苏联都打不过,他们凭什么认为可以在胜利后跟德国瓜分欧亚大陆而不被德国吃掉呢?

陆军海军互相看不起对方

日本海军主张“南进”,要是按照陆军的想法去打苏联,那我们天下无敌的海军还有什么用武之地?

所以海军主张南下,去占领东南亚,那里的石油、橡胶、铁矿等资源丰富,远东的西伯利亚有什么?只有西北风。

日本陆军跟海军为了日本下一步的战略方向争吵不休,考虑的不是国家利益,而是自己这个军种怎么占有更多的资源跟利益。

由于诺门罕对苏作战失利、美国威胁对日本实施石油禁运等原因,日本海军最终赢得了胜利。

可以说,当日本决定对当时世界上最强大的国家——美国实施偷袭的那一刻起,日本在这场战争的结局就已经注定了。

其次是竞争战略资源。

日本是个弹丸小国,地底下几乎没有任何资源,所以日本的海军跟陆军对资源的争夺也异常激烈。

陆军其实早就看海军不爽了,认为海军投入太大,毕竟一艘航空母舰需要消耗的钢铁、石油,是为了节约资源,坦克都“皮薄馅多”的陆军没法想象的。

但是相对来说,陆军对石油的需求就没有海军那么迫切,没有石油,陆军还有一个肉身跟一杆步枪,迫击炮、步兵炮这些有弹药就能打。

但是海军不行,没有石油,那个全世界天下第二的联合舰队连门都出不了,就是美国人的活靶子。

但是二战后期,很多岛屿被日本陆军占领,其实都有石油,但就是卡着不给海军。

笔者看过很多资料,为了节约油料,神风特攻队只带半程油,只要起飞就注定回不来。

神风特攻队队员

为了补充油料,日本“专家”发现松树根可以炼出油,于是提出口号:“只需要几百个松根,就能让飞机在天上多飞行一小时!”

全日本的松树就这么倒了霉。

其实这样炼出来的油粘稠得跟浆糊一样,飞机加了这样的油,压根飞不上天。

至于海军造坦克,陆军造潜艇这类的段子有更多了。

二战期间,日本的海军跟陆军分别有自己的军工、指挥、后勤、运输,甚至科研系统,海军跟陆军从来都是各搞个的,绝不做任何共享。

这就是二战期间的日本军队,在上下关系上,在左右关系上,都呈现一种四分五裂的状态。

这种状态,跟团结这个词,有关系吗?

团结的中国人

笔者一直认为,抗日战争就像一把铁锤,锻造出了中华民族崛起的基石,因为这是第一次,中国人有了国家的概念。

所以说战争是一个大熔炉,能锻造成好钢的,不光是人,也包括国家、民族。

抗战期间,我们这个国家从各个层面都呈现出前所未有的团结,这里举四个群体的例子。

一、军阀

前面说了,抗日战争爆发前的中国就是个军阀混战的国家,各路大大小小的军阀粉墨登场,脑袋里只有争夺地盘。

但是,当抗日战争真的打响的时候,各路军阀没有一个是孬种。

首先,蒋介石这个最大号的军阀头子带头压上,装备最精良、训练最好的中央军精锐悉数奔赴淞沪战场。

其他人也都不含糊,桂军、粤军、川军、滇军、湘军、东北军,70万国军精锐全部压在了淞沪战场。

像川军装备最差,士兵连一双布鞋都没有,不少人穿着草鞋出川抗战。

蒋介石如果让他们出川去剿共,那估计给100万大洋也不去,但是抗日,大家都来了。

淞沪会战结束后的南京保卫战,蒋介石问白崇禧的桂系要不要参战,白崇禧回答:部队都打光了,给我桂系留点种子吧。

战争惨烈到这个地步,但是谁也没有退缩,这就是军阀们的表现。

二、商人

中国古代士农工商,商人地位最低。

在抗日之前,是没有爱国商人这个东西的,天下那是皇帝的,商人又没什么地位,只管赚钱就对了。

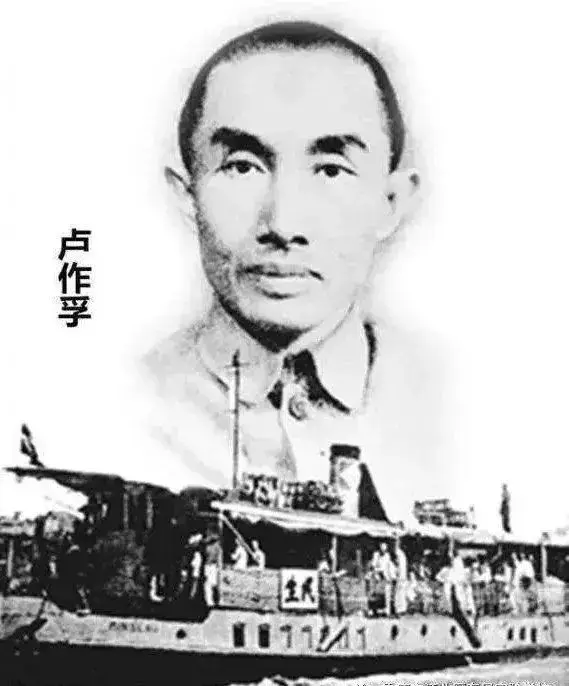

但是,抗日战争打响后,爱国商人成了一个新的群体,他们中的代表就是民生实业公司的卢作孚。

他的故事笔者之前写过,感兴趣可的以出去看看。

三、华侨

抗日战争也改变了海外的华侨,在抗日战争之前,华侨们也关心祖国,不过方式最多就是捐钱,比如说支持孙中山回国干革命。

抗日战争爆发后,海外华侨依旧踊跃捐款。

自1937年7月至1939年2月,海外华侨至少已捐款法币1亿元,充实中国军费。

但跟之前不一样的是,这次华侨不光捐钱,还出人回国参战。

这就是大名鼎鼎的“南洋华侨机工回国服务团”,简称“南侨机工”,电影《志愿军之雄兵出击》里的肖央就是南桥机工。

由于抗战爆发,我国沿海口岸及对外交通要道先后沦陷,国际军援运输濒临断绝,1939年新开辟的滇缅公路,成为战时我西南大后方唯一的国际通道。

世界各国和海外华侨支援我国抗日的军需物资都通过这条路运进来。

但是新抢修的滇缅公路,地势险恶,崎岖陡峭,不是熟练的机工无法胜任,因此急需大量技术娴熟的司机与修理工。

但当时国内根本没有这么多人会开车。

于是,国民政府致电"南侨筹赈总会"主席陈嘉庚,希望代为招募华侨机工回国参战,以解燃眉之急。

陈嘉庚

海外赤子们怀揣着一颗拳拳的爱国心踊跃回国。

他们有的抛弃海外优厚的职业;有的年仅十七八岁,虚报为二十岁才够条件回来;有的惜别未婚妻,并约好胜利归来再相会;有的已经结婚有妻儿;有的因家长不同意,改名瞒着家庭秘密参加机工队伍……

总之,踊跃报名参加机工的动人事迹,形形色色,故事说不完。

仅在1939年的半年内,前后共有9批机工回国,总数达3200多人。他们当中,既有普通司机、修理工,又有富家子弟、工程师、大学生等等,但都在爱国号召下共赴国难。

正如《新华日报》所报道的一样:"几乎每个人回国来参加抗战的经过,都是一段可歌可泣的史实!"

那时候的滇缅公路可称为“死亡之路”,经常一个车队50辆车出发,能回来的只有44,43辆,剩下的就连人带车掉下了澜沧江,说是战场也一点也不为过。

在整个南侨机工回国参战过程中,为抗日战争而牺牲宝贵生命的无名英雄达一千多人,占机工总数的三分之一。

海外的爱国华侨们为了抗日战争的胜利做出了不可磨灭的贡献,今天的我们也应该铭记。

四、富家子弟

讲抗战不能忘了富家子弟这个群体,他们代表了中国的富裕阶层对待抗战的态度。

他们的抗日事迹又可以分成两部分。

一是空军飞行员。当时国民党的空军飞行员全部都是非富即贵,无一例外,这些衣食无忧的公司哥,当国难来临的时候,没有犹豫,没有害怕,驾驶着并不先进的飞机上天与日军搏斗,多次取得胜利。

民国的中央航校,在整个抗日战争时期,培养出了上千名飞行员。

这些飞行员从航校毕业到战死,基本上都不会超过六个月,他们的年龄普遍在20岁左右。

正因为如此,当时空军要求飞行员必须要年满28岁才能结婚,防止在殉国之后,给另一半带来痛苦和伤害。

二是青年远征军。抗战期间,蒋经国有感于国军素质较差,单兵战力无法与日军抗衡,于是喊出“一寸山河一寸血,十万青年十万军”的口号,国内知识青年踊跃报名。

1944年共有12.55万人入选,其有1.5万人曾受过大专教育,他们后来被编成9个师,合为3个军,参加了入缅作战。

事实证明,只要具备一定的知识,接受合格的军事训练,加上美式装备,中国人能跟日本人打成1:1的损失比(大陆战场有时候是10:1)。

中国军队可以说在缅甸真正打出了中国军队的威风!

结语

看完日本人跟中国人在抗战期间的表现,谁更团结,谁是一盘散沙,谁是龙,谁是虫,你是否有了自己的答案?

笔者认为,当国难来临的时候,我们中国人比全世界任何民族都团结,那种力量,任何国家面对时都只能颤抖!