作为历代中坚群体,读书人一向是为统治者看好却又极其悲壮的存在。统治者之所以看好,一是因为他们饱读诗书、深谙德理而又颇有才气,加以引导必将为统治者所用,为治国安邦提供举足轻重的作用;

二来读书人在民间声望较大,如果笼络得当进入朝廷队伍,必将打通统治阶级与底层平民阶级之间的“任督二脉”,为治民安民打下良好的民心基础,可谓一举两得。

之所以说读书人悲壮,是因为他们终日“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”导致圣母爱心泛滥、思维僵化,沉沦于圣人编织的理想社会的幻梦中无法自拔,对于现今之实际则越看越不爽,无法理解统治者的“苦衷”,是统治者又恨又爱的存在。

因此,历代王朝统治者虽然都不约而同招募读书人入朝辅政,甚至为了畅通读书人晋升渠道而设置科举制度,但同时也对读书人高举屠刀、广设文字狱,使得被坑杀、被抄家、被凌迟、被流放的读书人数不胜数。

后人有感于这群读书人的气节而设置了很多戏曲牌坊予以纪念,他们坚贞不屈诚然可贵,是中华文明不可忽视的璀璨光辉,可比肩“万世师表”的圣人孔子,但论活得通透,则难以望圣人之项背。

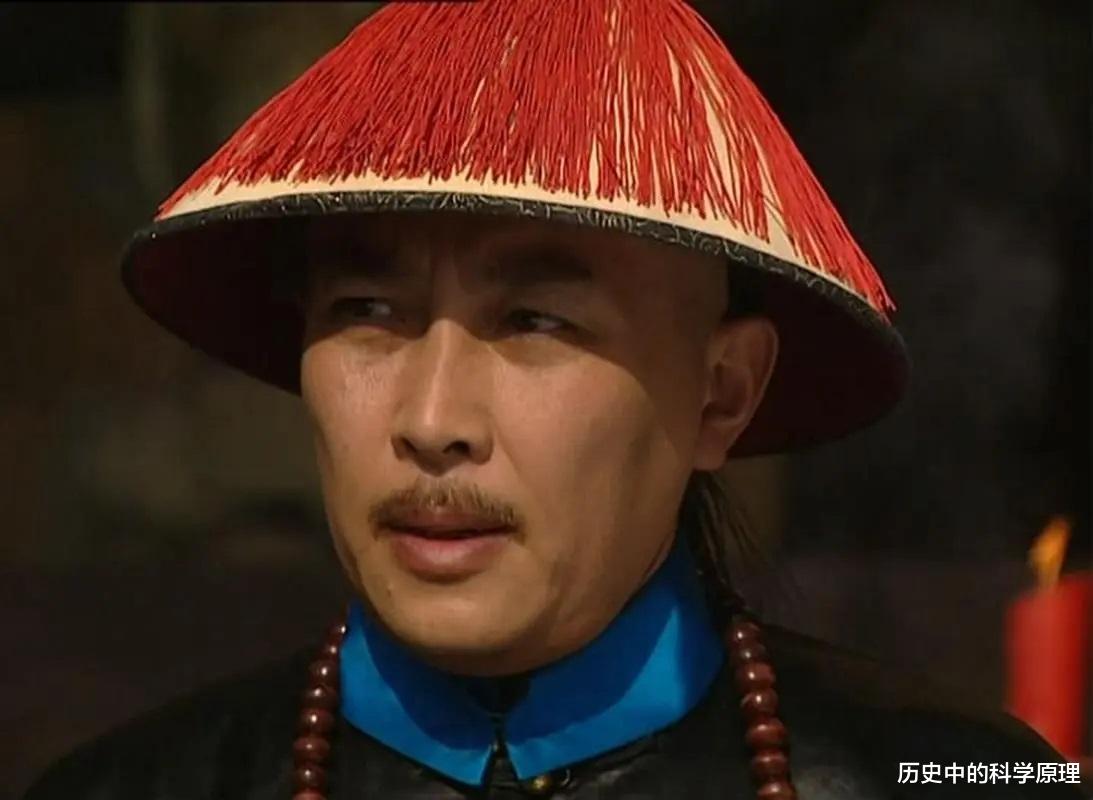

《雍正王朝》中最通透的读书人,深得圣人孔子“真传”

当然,并非所有读书人都“精神可嘉”,为气节而生,也有活得通透之人,比如《雍正王朝》中的老状元,堪称深得孔子“真传”的最通透读书人。

《雍正王朝》进行到户部欠款一案时,许多老赖齐登场。别看平日里这些高官一副道貌岸然的威严模样,一旦被雍正传票催债时,全都换上了“要钱钱没有,要命烂命一条”的老赖模样,让雍正气得牙关都疼。

这群老赖之所以可气,是因为他们中的大部分借着户部的巨款却中饱私囊,比如桑佩、邓元芳、图伦生之流,借着户部的银两去做买卖,每月进项都在5000到一万两,这么些年确实也捞够了。可是说到还钱还是左推右推,实在让人生气。

不过,让人难以置信的是,欠钱队伍中,居然还有读书人,而且还是一位特殊的欠款人。

看到这里,很多人可能会嗤之以鼻:在康熙朝为官的,难道都是靠门第关系上去的吗?很多不也得通过科举考试考上的,都是读书人出身的嘛,我这句“居然还有读书人”岂不是画蛇添足?

我表达的意思不是否认其他欠款官员的读书身份,而是突出一点:大部分官员虽然都是读书人出身,但当了官之后便迅速“华丽转身”,完成了读书人向朝廷命官的蜕变,很多人也都站在了读书人的对立面。这显然不能再称作读书人。

而这位读书人则不然,虽然位列朝廷翰林院大学士队伍,但始终以读书人自居,以君子为标签,对于当初的考试成绩——头名状元则十分珍惜,与人相处时常常以此为名片,这不免拉开了完成官僚转变的同僚之间的距离。他就是老状元陈文盛。

但令人称奇的是:这群老赖不仅没有对老状元陈文盛的读书人风气持排斥态度,反而还对其恭敬有加,为其打抱不平;甚至顾及到老状元的读书人的名声,帮他还了欠款,可见这位读书人活得通透、左右逢源,深得“万世师表”孔子的真传——如何在“偷生”和“讲义”间轮流切换,是项关键技术。

想当初,孔子去宣讲周礼时,赶上陈国和蔡国打仗,被困了十天饿极了。这个时候的孔子就卸下了君子的面纱,端起偷来的酒就喝,抓起偷来的饭就吃,这个时候,读书人的尊严赶紧扔掉。

酒足饭饱之后,恢复体力的孔子又赶紧披上了君子的面纱,捡起了读书人的尊严,因此在讲学时,孔子则将周礼的那一套严苛规定贯彻得十分到位:坐垫未摆正不能坐,肉切得不方正不能吃。

事后,子路问原因,孔子则给他好好上了一套生存课程:之前是“偷生”,现在是“讲义”,场景不同,做法当然要有不同。

跟风借一两银子,不得罪权贵也不负读书人名,可惜遇到田文镜

对于孔子这套“偷生”和“讲义”视情景切换的读书人哲学,历史上绝大部分读书人都没有悟到,因此落了个身首异处、抄家问斩的凄惨结局。

最极端的例子是方孝孺,为了周朝那一套宗法制度能在2000年后的明朝实施,居然主动要求“诛十族”,虽然保持了读书人的名节但不免留下迂腐、愚忠的骂名,得不偿失,懂得“偷生”的孔子也必然不会这么做。

《雍正王朝》中的陈文盛深得孔子“偷生”之绝学,从他的欠款履历中我们发现:在全民借户部欠款的浪潮中,他也跟风借了一把。

但他借款很有艺术水平:不像桑佩、邓元芳、图伦生之流,拿着借款搞投资谋私利,保持着读书人的气节;只借一两,进可攻退可守,既可以与当朝官员价值取向保持一致,免除因另类而被排挤,皇上哪天一下旨,说还就能还。

所以我们才可以看到:这位始终拿自己状元头衔说事、始终以读书人自居的老状元,“深得众位老赖的喜爱”,不仅为其偿还了一两欠款,而且还几次三番为其打抱不平,即便面见康熙也是如此,狠狠出了口恶气。

只可惜这位深谙圣人孔子“偷生”绝学的陈文盛遇到了田文镜。田文镜虽然不是读书人出身,却有着读书人的那股始终如一、认死理的脾气。在他眼里,既然陈文盛以读书人自居,就应该将读书人的那一套死规定贯彻到底:不与世俗为伍,濯清涟而不妖。

因此当他悟到了陈文盛为了与官员队伍为伍而啒其泥而扬其波,非常气愤,以圣旨和圣人的名义好好训斥了陈文盛一番,令陈文盛一时语噻,只能哭着回家:大半生建立的通透读书人人设就此崩塌。