在国家发展历史长河中,房地产都是一把“双刃剑”,用得好能够促进经济发展,用不好,反而会对经济形成拖累,日本当年的房地产就是典型反面教材,房价上涨时期,几乎全民投资房产,6年时间(1984年-1990),日本房价上涨5-6倍,随着楼市泡沫扩张,在泡沫破灭之后,日本经历了长达20年的经济萧条周期,被称为日本失去的20年。

之所以房地产对经济影响不可小觑,在于房地产系住了太多产业,地方财政市场、建材市场、家具家电市场、就业市场等等,随着房地产不断发展,越来越多人、行业对其形成了过度依赖,牵一发而动全身,一旦房地产出现震荡,其他产业也会被影响,2023年土地出让收入约5.8万亿元,同比下降13.2%,从业人员方面,可研智库测算,2023年房地产开发从业人员规模约160万人,相比2021年高峰时期,流失近50万人,流失的人员势必会对其他行业的就业形成压力,这种现象就好比一个可以水瓶,平时可以装4升水,结果水瓶1/4处被戳了个洞,只能装3升水了。

我国的房地产,从1998年第一次房改以来,已经稳定发展25年之久,当然期间也出现过“危机”,比如2008年的次贷危机和2014年的库存危机都对房地产带来了压力,不过这两次都被国家很快化解,现如今,房地产低迷已经持续了3年时间,尽管出台了一系列救楼市措施,楼市还是没有复苏到2020年之前水平,我们不禁会思考:是否还会加大调控力度保房地产、救房企?带着这个问题一起来看一下。

住建部定调,房地产将面临“大洗牌”?

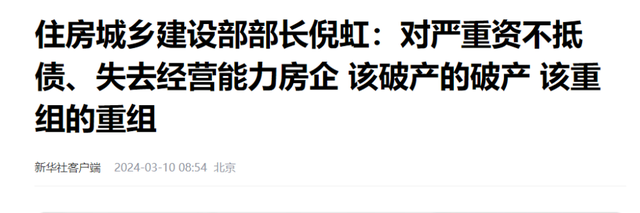

住建部定调,房地产将面临“大洗牌”?就在3月9日,十四届全国人大二次会议记者会上,住建部部长倪虹回答记者提问时表示:

对于严重资不抵债、失去经营能力的房企,要按照法治化、市场化原则,该破产破产、该重组重组;对于损害群众利益行为,依法坚决予以查处,让他们付出应有代价。

一般情况下,住建部部长表态就代表着住建部定调,从倪虹发言的内容和语气来看,对房企而言出现了明显转变,分别来看。

从内容上看,严重资不抵债、失去经营能力房企,大概率也就只有破产和重组两条路了,但是对于损害群众(主要是购房者)的,不仅不能轻易破产,还将付出应有代价。

字面意思不难理解,按照流程正常开发出现资不抵债、无力继续经营,国家支持房企选择破产或重组,公开数据显示,2021年-2023年全国房企破产分别为396家、308家、235家,这些申请破产的房企,只要开发流程没有问题,可以被允许破产,但是那些严重损害购房者利益的,则就没那么容易了,最典型的例子就是恒大,不仅负债超过2万亿元,还欠购房者约72万套房子,涉及72万个家庭,这样的房企如果还允许破产,就是对群众不负债,所以恒大不仅不能申请破产,就连老板许家印也要面临惩戒(牢狱之灾)。

从语气来看,针对房企出现的问题,言简意赅,一点不拖泥带水,可以看出,对于资不抵债和丧失经营能力的房企,态度已经从温和转变为强硬。

为啥呢?我国的房企真的被保护得太好了,导致很多房企都没意识到事情严重性,在这些房企眼中,或许都有一种心态:停工就停工吧,烂尾就烂尾吧,反正国家有政策,保交楼可以兜底,但实际上,我国有接近10万家房企,如果大家抱着无所谓态度,那很可能出现一起倒局面,如此看来,对资不抵债、失去经营能力的房企,并不值得同情,毕竟房价上涨这么快,但凡用点心,也不会让自己陷入被动局面。

可以看出,住建部这番定调,其实也会为我国房地产带来“大洗牌”,特别是房企,站稳脚跟的依然还能往上攀爬,站不住脚跟的,该退就退吧,除此之外,此番住建部定调,还至少释放了“2个信号”。

信号一:要促进房地产软着陆

信号一:要促进房地产软着陆任何国家房地产发展到后期,都会从“快车道”进入“慢车道”,我国也不例外,房地产之所以能够快速发展,得益于人口增长或人口流动,而这两者,都出现了瓶颈期。

人口方面

人口负增长是所有人都需要面对的现实,最近两年人口负增长尤为明显,人口减少量达到293万,两年新生儿出生数量比2020年-2021年减少395万人,2年新生儿减少数量比疫情期间(2020年-2021年)还要多,突出人们对生育意愿明显下滑,要知道新生儿是未来20年房地产市场主力军,现在都没有足够基数做支撑,房子需求减少将是可以预料的事实。

人口流动方面

人口流动对房地产市场有阶段性影响,经济较好、产业发达的城市会虹吸周边城市人口,反之则会流出,随着各省人口数据浮出水面,人口流动对房地产市场影响也就逐渐清晰了,比如辽宁省2023年人口净流入8.6万人,数据看似还不错,但难以弥补过去人口净流出量,要知道,从2012年开始,辽宁省已经连续11年人口净流出,单单是2022年,净流出人口数量就达到32万人,同样,吉林省在2023年人口净流入4.34万人,历经了13年连续净流出后首次变正,而2022年就净流出27.68万人,人口虹吸就是城市之间的“抢人大战”,今年抢赢了不代表明年一定会赢,反之也是如此,总人口就这么多,人口流入城市获得的住房需求红利建立在人口流出城市痛苦之上。

所以说,总需求减少,过快发展的房地产还真需要软着陆,否则继续刺激房地产,很容易造成硬着陆。

信号二:标本兼治化解房地产风险

信号二:标本兼治化解房地产风险“两会”上国家工作报告在介绍2024年工作任务时,针对房地产提出,要标本兼治化解房地产风险,这将是2024年房地产重点工作,面对房地产风险,既要治标又要治本,那么当下我国房地产存在哪些风险呢?先来看看以下数据:

1.中指研究院发布的《2023年全国房地产企业拿地TOP100排行榜》数据显示,国企、央企、地方国资拿地金额占比达到80%,民企只占约20%。

2.2023年公开暴雷的房企中,基本全是民企,比如恒大、绿地集团、阳光城、富力、金科、华夏幸福、融创中国、龙光集团等,这些暴雷的房企,经过债务展期后,有的进入重组,有的则进入资产处置。

可以看出,目前房地产主要风险其实来自于民营房企,负债规模过大是根本因素,使得这些房企高度依赖资金周转,一旦房子卖不出去,就会面临债务违约,长期下去走向破产、重组。

过去的房企遇到现金流问题时,还能通过融资输血,但是现如今却行不通了,数据显示,全国所有房企负债规模近40万亿元,这笔资金可不是小数目,占2023年GDP总量的30%,是我国一般公共预算收入的2倍,也就是说,要想救这些房企,将收入全部拿来填平债务需要2年时间,很显然这并不现实,保交楼提供的资金也才5500亿元。

对于房地产面临的风险,其实国家也已经注意到了,继续以房企为“标的”提供融资支持肯定不现实,杠杆太高,流进去的钱大概率看不到效果,那就只能以房企项目为“标的”,也就是最近住建部、央行经常提到的“一视同仁满足不同所有制房地产企业项目合理融资需求”,只有这样做才能从明面上提高购房信心,推动期房销售往现房销售转型,才能从根本上解决“老百姓买房可以实实在在得到房子”问题。