阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文|骆驼

编辑|t

引言曾因为是帝王之乡而被选中当中都城,甚至修建面积空前绝后,比南京都城还要大,也是后来北京故宫修建的模型,却最终走向了萧瑟圮塌的结局。

为了它还从江南地区调了数万人民来此居住,并开始大力配备修缮基础设施,繁华程度堪比历代都城,可是因为商业的重大影响,导致它最终回归到“县”的地位。

它就是明太祖朱元璋的老家安徽凤阳,曾被寄予厚望的“凤阳府”。

(凤阳明中都洪武门及中轴线实景图)

一、凤阳为什么会被选中做中都凤阳作为明太祖朱元璋的老家,被选中做都城肯定是有“衣锦还乡,荣归故里”的原因在,毕竟历代皇上都有这样的想法。

也正如现在政府利用本地知名人物来大力发展旅游业一般,希望“花式炫耀”自己的家乡。

所以,“龙兴之地”凤阳在朱元璋刚打下江山时就已经被他列为都城的备选项了。

(明太祖朱元璋图像)

当然,毕竟朱元璋也是凭借聪明才智取得的江山,肯定不会仅仅只是凭借对家乡的一腔热血说建都就建都。

凤阳被选中做中都另有重要原因。

元末明初,淮河中段流域由于受到自然灾害与长年征战的原因,耕地破坏严重,居民极为稀少,一度呈现出萧瑟荒凉的景象。

作为帝都之乡,朱元璋希望自己的家乡能够有摩肩接踵的非凡热闹。这是其“爱家乡”的建都原因。

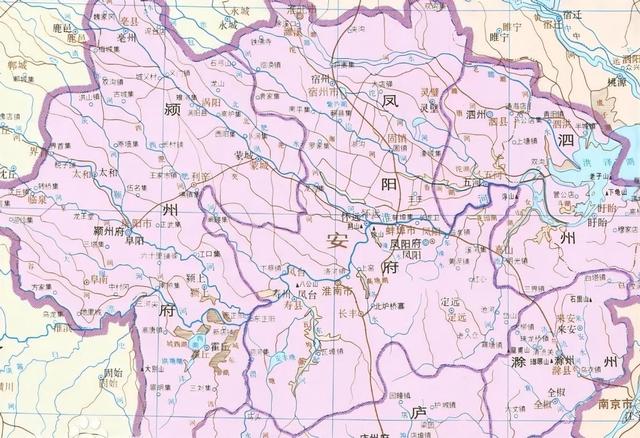

凤阳在被朱元璋扩大行政区划后,成了当时南方最大的省份,下面管着9个州和18州县:包括安徽省北部、河南省东南部、江苏省北部与西部,还有一些军事重地徐州、滁州。

(明代凤阳府辖区地图)

也可以说淮河中段就在凤阳府的内部,那么由于淮河的地理位置非常特殊——“五水交汇,皆通舟楫,为南北往来要衢”。

所以,凤阳府的位置因为淮河的地理优势而变得极为重要。无论是商业上的水路还是军事上的水战,都处于不可替代的交通枢纽上。

除了地理原因还有政治原因。

由于淮河一线,不仅是中国南北自然人文的分割线,还是中国南北政治的分界线。这在明朝以前的历史中就多次显现出来。

淮河中段有着“南控江淮、北扼中原”的军事咽喉之称,所以自古以来都是成为历代兵家的必争之地。

(空中视角看扬州三江营)

这也是为什么朱元璋想要把淮河中段放进凤阳府的肚子里了。一山难容二虎,淮河中段统一后就不会再有分裂势力来抢夺这块儿在皇帝眼皮子底下的地盘了。

另外,朱元璋觉得如果把中都建在南京,一方面南京北上的防御地块儿太过狭窄,无法更好地施展拳脚;另一方面是因为南京距离中原还是有一段距离,想要更好地掌控中原势力。就要解决这一距离问题。

所以,朱元璋可并非是一时兴起要将中都建在凤阳的,还是经过深思熟虑了的。

(朱元璋剧照)

二、凤阳为什么会走向没落有了以上建都凤阳的原因支撑着,举国上下都为要建造新的都城而格外振奋。

可是现实往往跟不上人们的幻想的步伐。

凤阳在朱元璋的一手扶持下,具备了摩肩接踵的热闹场面,一度成为明前期皖北地区的商品集散中心。

(安徽凤阳明中都遗址前朝区宫殿及附属建筑磉墩分布)

后来为了增加中央收入,便确定了凤阳的两个交通枢纽中的枢纽:正阳和临淮。政府在两地设钞关以收取往来商户的关税。

于是,正阳关和临淮关借此机会成为凤阳府最繁华的两个地方——商贾云集,百货辐辏,甚至一度超过凤阳城中心的商业发展情况。

(安徽地段的淮河)

所以,两个关口的商业高度发展在一定程度上冲击了凤阳府的商业地位,毕竟朱元璋最终并未迁都凤阳,故而凤阳并不能凭借皇帝都城的政治功能来带动经济。

如此一来,商业地位在遭受冲击后,凤阳只剩下“凤阳府”这一政治功能了——管理下辖州县。

可是,因为凤阳所管辖的范围太过于广大,在处理一些事情上面极为不便利。

比如要处理一个地方的盗窃案件,官员要走好几天才能到达案发所在地,久而久之,就会出现官员精力不足浪费精力的情况。

(清代凤阳府官印)

于是,直到清朝雍正时期,“再次划分凤阳”的群众呼声日益高涨。

中央政府便开始衡量皖北地区发展得比较好的两个州——亳州和颍州。最终确立颍州为继凤阳府的第二个政治中心。

(明代地图)

将凤阳从“繁华一时的天堂”打入“平平无奇的小县”的最后一击,就是近代铁路交通的发展了。

民国之初,津浦铁路的开通在一定程度上取代了以前的水路和马路运输。

而津浦铁路最大的受益者就是安徽蚌埠,它摇身一变成为了皖北地区的商品集散点,其中以粮食和盐最为多。

随着凤阳商业重地和政治中心的地位逐朝代受到挑战,且没有政府官员帮助凤阳去迎接这一挑战,或者说是为了顺应时代发展,最终凤阳被淘汰掉,再次回归“小地方”。

(凤阳古城)

三、凤阳城的修建为什么被勒停那么为什么朱元璋没迁都凤阳府呢?

因为凤阳府被朱元璋勒停了,他在《明太祖实录》中说道:“初,上欲如周汉之制,营建两京,至是以劳费罢之。”意思就是觉得建两个京都太劳民伤财了,就把中都在建的这个给停了。

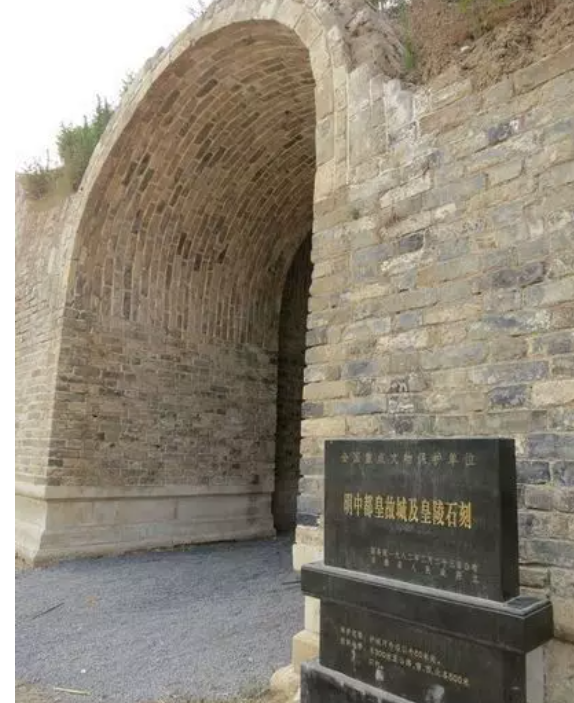

(明城墙现状)

可是事实真的就像明太祖朱元璋说的那么简单吗?要想凤阳都已经是马上就要完工的建筑群了,现在觉得劳民伤财,为什么建造之前没考虑到这一点呢?

现在研究明史的专家推测说:可能是朱元璋担心同乡势力会随着都城的落地而日益膨胀,从而对皇权构成威胁;也有可能是朱元璋抵不住建造期间百姓的怨声载道了,担心工人在建造期间对宫殿做一些手脚......

总之,世人已经再无从得知凤阳被勒停的主要原因。

(现在的凤阳皇城)

凤阳的辉煌与颓败都已经成为历史,现在我们要做的就是要竭尽全力保护文物,使其再次焕发新面貌,成为新时代的明信片之一。

参考资料:

李强.明清以来凤阳城市地位的历史变迁[J].合肥师范学院学报,2018,36(01):24-29.

王开队,孙小昌.凤阳何以置府?——基于历史政治地理学的考察[C].安徽大学徽学研究中心;安徽大学历史系;,2020:9.

夏树.凤阳中都城记[J].农村工作通讯,2021,(03):62-64.